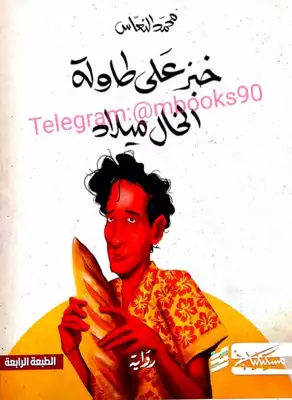

سيولة الجندر والحداثة الزائفة في رواية خبز على طاولة الخال ميلاد للكاتب محمد النعّاس

سيولة الجندر والحداثة الزائفة في رواية

خبز على طاولة الخال ميلاد للكاتب محمد النعّاس

عادل ضرغام

يقارب محمد النعّاس في روايته (خبز على طاولة الخال ميلاد) الأفكار الرازحة على المجتمع الليبي والعربي، وتستمرّ موجهة ومؤثرة بشكل عام في آلية التعامل والاختيار لكل ما هو نسوي، ويعيد طرح موضوعات مثل غشاء البكارة والطهارة، ويؤسس من خلال وجهات نظر متباينة مفهوما خاصا للزنا، ونتيجة لذلك تتغيّر دلالة كثير من المفاهيم، وتتحوّل إلى مفاهيم رجراجة، فما يحدد الزنا في منطق بعض الآراء الواردة في نص الرواية ليس تحقق الزواج أو عدمه، وإنما الفيصل يتمثل في وجود المحبة والرغبة من الطرفين أو عدمه داخل إطار الزواج أو خارجه.

وتتجلى- نتيجة لذلك- طبيعة المجتمعات العربية وعوارها في تقبلها لقيم الحداثة ولتغيير المفاهيم الذي يبدو مثاليا في لحظات، ويبدو متحققا في لحظات أخرى، ولكن سطوة النظرة وطبيعة التكوين والتوجه نحو الخلف، يُحدث تأثيرا مغايرا، بحيث يحيل تلك الجدة في المفاهيم إلى جدة شكلية، فتتحوّل حداثتنا إلى حداثة مشروخة مشدودة لجذر قامع يحدد تشكلها، ويعرقل اكتمالها. فالرواية معنية برصد التحولات التي أصابت المجتمع الليبي في فترة زمنية محددة، من مجتمع قائم على التعدد الديني والثقافي في سياق يحتم التنوع الكوزموبوليتاني إلى مجتمع الثقافة الواحدة واليقين بالنصاعة، ولهذا تبدو العودة من المدينة إلى القرية إشارة أولى لفعل الارتداد والتمحور حول الثابت، يؤيد ذلك رحيل الإيطاليين والقوقازيين والمالطيين إلى أوطانهم، وهجرة اليهودي المنتمي إلى طرابلس إلى جربة التونسية.

فالقصة التي يستمع إليها لطفي بن خالة العبسي، بوصفه يمثل المروي له في تحديده الأولي لتحويلها إلى فيلم سينمائي كاشف عن المتغيرات والتحولات في تلك الفترة، لينضم إلى فيلمه الأول عن القرية الذي أثار جدلا واسعا عن عرضه للمرة الأولى في تونس، هل هي قصة العبسي أم قصة ميلاد، فكلاهما وجه للآخر متدابر معه ومتناقض ومتجاوب في الآن ذاته، فالاختلاف بينهما اختلاف شكلي، خاصة حين نستحضر مشهد النهاية وقتل زينب. فهذه الرواية تدين حداثتنا العربية المملوءة بالرطانة الزائفة، يعلو صوتها، ويتحوّل إلى صراخ ليكشف في النهاية عن توحّد وتطابق بين المتناقضين في النهاية.

فالرواية تخبرنا في جزئيات خافتة أن الفيلم عن عبدالسلام العبسي، ولكن المحكي كله يرتبط بالاعتراف الخاص بميلاد من خلال فعل التذكر وإعادة التأويل، وأن في ذلك إشارة إلى التوحد والتطابق، وإن اختلفت النزوعات والتوجهات، لكي تقدم لنا هوية متورّطة بالثبات، متجذرة في تقليديتها، عيناها مفتوحتان على الخلف، ومشدودتان إلى عقد متداخلة ومتأصلة في جذورها نحو الثبات والماضي. قد يبدو للبعض أن الرواية تمثل دعوة نحو الحداثة نظرا لسيولة الجندر وتحول تحديده من البيولوجي المرتبط بالثبات والتعيين إلى الثقافي المرتبط بالدور والأداء الاجتماعي والفعلي، ولكنها عند التأمل الدقيق، وبعد مشهد النهاية تصبح أكثر دلالة على فاعلية التقاليد والنظرة الثابتة والمفاهيم الأبوية بأنساقها العديدة التي تظلل حياة المجتمع العربي وحياة أفراده.

إن تغييب العبسي في نهاية الرواية كاشف عن التوحّد بينه وبين ميلاد، وكاشف أيضا عن أن النموذج المموّه الدال على التغيير في الفكر والتوجه، حتى في أعلى تشكلاته من التناقض، سيفصح في النهاية عن تواز مع القديم واستمراره حاضرا وفاعلا، يتجلى ذلك وتصبح له مشروعية حين نتوقف عند الجزئيات الخافتة الكاشفة عن هذا التطابق، فبعد أن يكشف لنا النص الروائي عن رغبة لطفي في عمل فيلم عن العبسي بوصفه الشخصية المزدانة بالتناقضات، يتكشف لنا المحكي عن قصة ميلاد من خلال قول ميلاد أثناء حكيه (كل ذلك من أجلك وأجل فيلمك). فالعبسي وميلاد في التحليل الأخير ليسا في منظور التأويل سوى شخصية واحدة، تشكل طبيعة التوزّع بين حدود الأعراف والموروث وهيمنة التقاليد من جانب، ومحاولة التجاسر عليها أو التعاظم من جانب آخر، فشخصية ميلاد بكل ما تشير إليه من محاولة للخروج على محددات النمط الذكوري وقوانين الجندر في تقاليده الصارمة، لا تمثل وجها من وجوه الحداثة، وإنما تمثل حالة التوزّع التي يتلاشى خروجها بشكل جلي مع المشهد الأخير، وتفقد ترددها وتحسمه انحيازا للتقاليد وللأبوة التي تهرب منها.

سيولة الجندر بين البيولوجي والثقافي

يكتشف القارئ لحظة قراءة الرواية أن هناك حالة من التحرّر من المحددات الجنسية والجندرية، من خلال صورة خارجة عن حدود التنميط الجاهز الموروث داخل الثقافة العربية لصورة الرجل والمرأة، وما يحيط بها من سمات ووظائف وأدوار، فهناك من خلال شخصيتي (ميلاد) و(زينب) تحوّل وتبادل في ممارسات الذكر والأنثى. هناك مركزية للأنثى من البداية، ومن خلال تشكيل هيمنة دالة، وتحوّل في المهام، تبدو زينب من خلال قيامها بالعمل وجلب المال، وكأنها محور الحركة ومساحة لتأطير التوجهات الفعلية لحياة السارد ميلاد.

ما تلحّ عليه هذه الرواية يتمثل في فكرة الجنس، ليس بوصفها توزيعا بيولوجيا، ولكن بوصفها سيولة ترتبط بالمهام ضد ما هو مستقرّ في العقلية العربية. الرواية تجرح من خلال سمات تمّ توجيها للبطل ميلاد وزوجته زينب توجيها خاصا، فهذه المهام ظلت في إطار توزعها الثابت واقفة عند حدود نمط محدد، بالرغم من خروج المرأة العربية للعمل. فالبطل ميلاد- خلافا للمعهود- يقوم ربما لارتباطه بإتقان صناعة الخبز، ونقله عن والده يقوم بممارسات وثيقة الصلة بالنساء مثل الطبخ والخبز وأعمال الغسيل والتنظيف ومجمل الأعمال وثيقة الصلة بالنساء تقول الرواية (راقبتها مرارا وهي تسارع لإغلاق نافذة المطبخ في الشقة القديمة بينما كنت أغسل الأواني أو أطبخ).

وإذا كانت المرأة في احتلالها هذا الحيز في تأطير التوجه والحركة قد شكلت ووجهت توجيها خاصا، فإن التوجيه الخاص بشخصية السارد ميلاد أخذا أبعادا أكثر عمقا. فالسرد في تشكيله للكون الروائي لا يقدم حكيا فقط، وإنما يأتي مهموما بتأويل الحدث، لأن الحكي هنا- بعد المرور بالتجارب والحوادث المؤثرة- مشدود إلى هلامية زمنية في انفتاحها على لحظات زمنية متباعدة يجمع بينها طبيعة الأثر النفسي تجاوبا وتنافرا، فالحكاية ليست إلا إعادة تأويل للنزال مع الحياة، أو لاكتساب التجربة والمعرفة بجزئياتها، ولهذا نجد الرواية تلحّ على جزئيات محددة، وعلى بؤر قائمة على فعل التذكر الذي يغيّر في ملامحها بفعل القراءة والتأويل لمجمل الحوادث المصفوفة داخل سياق، يعيد تشكيلها في كل فعل من أفعال التذكر.

ففعل الحكي وما يرتبط به من استباق أو ارتجاع مرتبط في الأساس ببناء الوعي، لأن الفيصل هنا ليس الترابط الزمني، وإنما يتمثل في التلاعب الزمني بجمع جزئيات من تجارب ولحظات عديدة سابقة، لها دور في هذا التكوين الذي يتمّ تأمله وإعادة اكتشافه في كل مرة، يؤيد ذلك هذا الترتيب البنائي الخاص للأجزاء المكونة لكل فصل، فثمة ترقيم قائم على التوازي والتناوب والإفراد داخل كل فصل، وهذا معناه أن معاينة كل حالة لا يتمّ الاقتراب منها في رصدها، وكأنها معطى نهائي وصل إلى مشروعية مقبولة في التأويل، ولكن بوصفها تحتاج إلى ارتدادات كثيرة، لكي يتمّ فحصها والتأكد من تأويلها في بناء الإطار المعرفي للحالة الغريبة، وتحديد أسبابها من وجهة نظر السارد نفسه. هي حالة تبعث على الاندهاش أولا، ومن ثم يتشكل هناك مدخل للبحث عن أسباب تكوّن تلك الحالة، والدهشة التي تكشف عن الاستغراب ليست إلا شكا في طبيعة التحول في الجندر من بيولوجي إلى ثقافي، خاصة أن هذه الحالة لم تكشف طوال صفحات الرواية عن ميول مثلية.

تمثل مرتكزات التوجيه في النص الروائي توجهات أساسية في الوقت ذاته لتأويل الحالة بداية من النشأة داخل إطار مملوء بالوجود النسوي، فنشأة البطل ميلاد داخل منزل فيه الأم وأربع فتيات يطلع على دواخلهن وأزمتهن النفسية، ويشاركهن الحناء على أصابعه، وارتداء الملابس الأنثوثة، بالإضافة إلى غلظة فاقعة في نمط الأب في كسر هذا التوجه في محاولته إعادة التكوين والتشكيل لولده داخل خندق العرف الموروث (سألت الله ما الذي فعلته حتى تعاملني الحياة بهذه الطريقة، ألانني كنت ولدا وحيدا لأخوات أربع، ولأني تعلمت ضفر شعر أخواتي وأنا في العاشرة، وصناعة الحلوى النسائية في الثانية عشرة... وصنعت الخبز... وتعلمت الطبخ منذ طفولتي؟ ربما لأني رضيت أن أغسل ملابس زوجتي، وأرتبها وأكويها... ربما لأنني تركت فراش الزوجية واللعب منذ أن يئسنا من إنجاب الأطفال).

تكرار (ربما) في النص السابق – حيث يحمل بعض مناحي تأويل الحالة- يكشف عن مشروعية ما ألمحنا إليه سابقا من انفتاح التأويل إلى مناح عديدة، ولكن الأكثر أهمية في هذه الجزئية يتمثل في وجود وطريقة الأب في إصلاح الخلل من وجهة نظره، الأب بمعناه البيولوجي والثقافي، فالأب بحدوده البيولوجية يمثل سلطة النسق الموروث، في محافظته على حدود النمط في محاربة أي خروج بشدة وغلظة وقسوة. وبعد وفاة الأب الفعلي يتشكل للأبوة مدى ثقافي في تشكيله يحفل بالدور التي تؤديه بعض الشخصيات، منها شخصية العبسي ابن عمه النموذج المتخيل الذي يجاهد للوصول إليه، فالعبسي لا يقدم –بوصفه كاشفا عن نسق الثبات- وجهة نظر فردية أو توجها أحاديا، فهو سلطة المجموع التي تكشف عن توجه جماعي، يقول مخاطبا إياه (إلا أن بعض الأمور لا تعجبني، أو بالأحرى لا تعجب الناس في هذا الحيّ، قد صرتَ نكتة يتداولونها).

فالعبسي – من خلال تشبهه وتجذره في نسق عام- يصبح صوت المجموع، معبرأ عن الثبات، ومن ثم تصبح لديه قدرة على تمثيل الآخرين بوضعهم داخل إطار خاص من خلال المسميات التي يطلقها ويحددها مثل (صنم)، و (أبي جهل)، و(هبل)، بالإضافة إلى وجهة نظره في النساء بوصفهن أداة جاهزة للذة، ومساحة لللإفضاء. كما تمثل أخته الكبرى (صالحة) امتدادا طبيعيا لوالده وسلطته، ويطلّ شبحه على قسماتها أثناء الحديث، وتغدو بالرغم من عدائها له، وتوسلها بالشعوذة للنيل منه ممثلة للنمط الحاكم الموجّه في جزئيات عديدة من النص الروائي، يقول في تصوير ذلك (أتركها تشرح لي... بينما أجلس منهمكا في تصنيعها، يطل شبح أبي...أرى تشكل الشنب على فمها).

العناصر الخاصة بنمط الثبات في مقابل السيولة الجندرية عديدة، بداية من الأب أو العبسي أو صالحة، ويمكن أن نضع في إطاره داخل السياق ذاته، وإن كانت بتجل مختلف شخصية (المادونا) في خدمته العسكرية، حيث دأب على التربص به، وتعذيبه بكل الوسائل المتاحة. ولكن شخصية زينب تأتي على الوجه المقابل كاشفة عن سيولة مباينة، تتمثل في وجودها في إطار خاص يرتبط بالأدوار والوظائف التي تقوم بها، فأدوارها منزاحة عن النمط القديم، فتترك لزوجها القيام بأعمال البيت وثيقة الصلة بها، وتتفرغ للعمل ومشكلاتها مع مدير المؤسسة، وتشكل مساحة من الحضور المغاير، من خلال تشكيلها لبعض المفاهيم وفق تجلّ جديد، متأثرة في ذلك السياق بنزوعات عمها الفنان التي نشأت في كنفه، نتيجة لعمله فنّانا تشكيليا وسفرياته إلى بلاد أوربية كثيرة، هذه التوجهات الجديدة تأتي متلبسة بانعطافات نحو الحرية، فمفهوم مثل الزنا المحدد بأطر دينية، ويتشكل دلالة دامغة في حدود الزواج، وغشاء البكارة، ومفاهيم أخرى تصبح مع هذه الشخصية رجراجة داخل أفق مفتوح للمساءلة وإعادة المقاربة.

يكشف عن ذلك الفهم الزيارات التي سبقت معرفتها بميلاد مع أناس آخرين، غيبت الرواية التوقف عندها بشكل واف، وإن ألمحت إليها، والزيارات التي رافقت ميلاد فيها إلى شقة عمها قبل الزواج، واكتشافه أنها ليست عذراء، ومع مديرها بعد التباس علاقتها بميلاد، وانتقال اهتمامه بها إلى دائرة إشعاع أخرى متمثلة في المدام مريم، من خلال دروس الطبخ الذي يقدمها لها. فقد تحولت- على حد تعبير النص الروائي تحت تأثير عمها (إلى كائن لا يمكنه العيش داخل حيطان هذه البلاد).

ففي الرواية نحن أمام أنماط تشكل من خلال المحكي-سردا وحوارا- تشكيلات أيديولوجية دالة، فهناك عمّ زينب الفنّان التشكيلي الذي يأتي بوصفه منظرّا لقيم التحرر مشكلا سردية مغيبة للنمط الذي يمثله، ولكنه بالرغم من غيابه لا يخلو من فاعلية وتأثير في تأسيس السيولة الجندرية لدى ابنة أخيه، وهناك العبسي الذي يمثل قيم الارتكان إلى التقاليد والثبات، ويشكل سطوة نموذج متخيل لدى ميلاد، بالدرجة أو الحدة ذاتها التي تحتلها زينب في تشكيل أفق البطل وتوجهه، وهناك أيضا النمط الحداثي الذي يكتفي بانزوائه مع النمط التقليدي المباين، يتجلّى ذلك في شخصية المدام مريم، في ارتفاعها من حيث مكان السكن الذي يفضي إلى التجذر في طبقة اجتماعية خاصة، تستطيع أن تعيش مكتفية بذاتها دون نزال مع القيم الموروثة، وفي حوارها مع أم ميلاد، وتفهمها للحظة الحضارية التي تعيش فيها الأم بأعرافها وتقاليدها.

وهنا يبدو ميلاد في إطار هذين الجانبين متورطا بالتموّه والانشداد إلى الجانبين في آن، فهو يمثل إشارة إلى التوزّع بالدرجة ذاتها إلى الجانبين، فهو في دلالته ليس توزعا جندريا يهشم أسس النوع، وإنما توزع في الموقعية وطبيعة الحركة أو التوجه أو الدافعية التي تجعله دائما واقفا في مساحة الأعراف مسيجا بالرغبة، لكنه لا يملك القدرة على الفعل، ففي هروبه من المعسكر لا يملك شجاعة منير الذي قتل نتيجة لفعله، وفي محاولته للانتحار مرات- خروجا من هذا التمزق- لا يفلح في التخلص من رهابه، في عدم قدرته على المواجهة، وارتباط ذلك بالهروب (لطالما أفلحت في الهروب، هربت من الكوشة طيلة شبابي، ومن العسكرية، والبراكة، هربت حتى من نفسي).

الحداثة الزائفة: الانفلات من تقييدات المثل

بالاتكاء على القديم واستمراره، وهامشية الجديد وصراعه المستمر، وعلى نمطي القرية والمدينة يؤسس محمد النعّاس في روايته ثنائية تتعلق بنمو العقلية العربية نحو التحديث، ومعوقات ذلك التحديث، وإشكالياته التي تفرغه من مضمونه الحقيقي، ليتحول في النهاية إلى تحديث شكلي مرهون بالبلاغة والخطابة ومخالفة النسق دون صناعة أفق حيوي يكشف عن جذرية التحوّل في مباينة الأنساق المتجذرة حتى داخل الأطراف التي تبدو أكثر حداثة وتطرفا.

ففي ظل خطاب يعتمد على الحكي لصناعة عودة إلى الماضي، وإسدال فهم منطقي لجدل التوجهات والخيارات والتبريرات لاختيار توجه دون آخر يتشكل الكون الروائي متجذرا في سياق ثقافي خاص، لتقديم مساءلة مستمرة للذات من خلال استعادة اللحظات ذاتها، فكل حدث في إطار تلك العودة يحتاج إلى تأويل أو فهم (هل يعني ذلك أن علاقتنا كانت عذرية بحتة؟ طبعا لا، سأكون كاذبا إن قلت ذلك، وسأخون العهد الذي قطعته على أبي).

ترتبط الرواية بالحداثة المشوّهة، حيث يتمّ تسريبها في النص الروائي، داخل سياق أو عقلية مشدودة إلى الخلف، يؤيد ذلك أن محاولة الشخصيات التي تنضوي في ذلك الإطار داخل العمل الروائي يأتي لهاثها أو خروجها مسيجا بأنماط الارتداد الفاعلة في التثبيت والتقييد. ففي كل فصل في الرواية- وأحيانا داخل المتن- هناك مثل يشكل مفتتحا نصيا يؤسس للمدى المغلق، والمثل بالرغم من كونه بنية مكتنزة، كاشف عن عمق متأصل ضارب بجذوره في روح المجتمع وثقافته، فيأتي في كل فصل موجها للحركة، وفاعلا على امتداد النسق، ضالعا في تهميش وتغييب كل ما يخالفه ويباينه بسطوة دامغة.

فحين يتوقف القارئ أمام الأمثال (عائلة وخالها ميلاد)، و(الرجال ما يبكون)، و(تعيش يوم ديك ولا عشرة دجاجة)، و(الفرس على راكبها)، و(البنات زريعة إبليس)، و(اضرب القطوسة تتربى عروسة)، يشعر أن كل هذه الانزياحات والتداخل بين الجانبين محكومة بأفق جاهز في النهاية، وأن أية مناوشة لهذا الأفق مهما كانت طبيعة حدّتها- وإن أثرت عليه، وعملت على تفسيخ هذا الجاهز وتفتيته وتشويهه- تبقى منضوية في إطاره يكيّفها، ويهشم منطلقاتها بأساليب عديدة. فكل المحاولات التي تحاول خرق نصاعة النمط وسطوة التقاليد تقص أجنحة تمددها صياغة المثل واكتنازه من خلال سردية بنائية خاصة، وارتباطه بالحكمة والقداسة، وقد تحدث هذه المحاولات أثرا، لكنه ليس أثرا كافيا لإحداث خرق كاف في بنيته، بل على العكس يعمل هذا الأثر الجزئي على زيادة الشعور بالنمط المهيمن من جانب، ومن جانب آخر يسيّج المخالف في تشكيل يكشف بشكل تراتبي عن الدهشة والاستغراب والإنكار والعزل داخل حضور هامشي ضال بعيدا عن النمط بنصاعته.

إن المحاولات التي تؤسس قيم الحداثة لا تتشكل فاعلة في إطار محاولات فردية تتجلى في العم الفنان التشكيلي أو زينب أو المدام مريم، فهذه القيم لا تترسخ داخل الفرد بشكل لافت إلا إذا تأصلت لدى الغالبية، أما إذا كانت متوفرة داخل عدد قليل، فسينظر إليها من زاوية المغايرة أو الاختلاف والتجديف ضد قيم العرف والمؤسس الاجتماعي المستمر، وهذا واضح بشكل جلي داخل المجتمع العربي على اختلاف أطيافه ودرجات ترقيه وانفتاحه، فدائما هناك سطوة وارتباط بالقديم، ويشكل القديم الحضور الطاغي المهيمن.

إن نظرة فاحصة إلى الشخصيات التي تمثل جانب الخروج على النمط المؤسس والأعراف، ومعاينة توجهاتها والمآلات التي انتهت إليها تثبت مشروعية هذا التوجه. فهمهمات الشك تنحو باتجاه عم زينب الفنان التشكيلي، حتى في ظل إسدال مفاهيمه الخاصة للأفكار التجريدية التي يوسع في إطارها ودلالتها، وأثرت على تكوين ابنة أخيه في قولها (الزنا محرّم فقط مع من لا تحب)، وإطار سلوكه العملي الكاشف عن توجهه في التعامل مع المرأة، والإيمان بحريتها الجنسية بشكل عام، في جزئيات خافتة، تكشف عن عقليته الارتكاسية والرجعية، في إشارة زينب في حديثها عنه مع ميلاد إلى جنونه إذا عرف أنها تتأمل لوحاته العارية، أو جنونه إذا أدرك أنها معه الآن يمارسان الجنس بشقته.

أما مع المدام أو مريم، فالقارئ أمام حالة حداثية لا تخلو من خصوصية، لأنها مكتفية بوضعها دون نزال أو معاظلة مع النمط المقابل، فهي متكيفة مع وجهة نظره، ولا يزعجها نقد الآخر أو رؤيته لسلوكها، وكأن في ذلك إيمانا بعدم جدوى الصراع، فبعد سفرها مع زوجها وإقامتها مع زوجها لفترة في باريس تعود صانعة دائرة ضيقة حولها، صانعة نوعا من العزلة. فقد تولدت لديها رؤية وإدراك مختلفان، ولكنها رؤية ليست معنية بالنهوض بالاخر أو تثويره أو تغييره للتبرم على الأعراف أو التقاليد. هي فقط اختزنت تأثرها، وتشربت مبادئ الحرية في أسفارها العديدة، وهذا النمط الذاتي يقلّ أثره وفاعليته، لأنه ليس منفتحا على الآخر، ولا شيء يشغل اهتمامها خارج حدود الذات.

تأتي زينب المشدودة للنمطين السابقين، لأنهما يشكلان في أفقها سلطة نموذج متخيل لديها، كاشفة عن محاولة لافتة في التخلص من الاستلاب تجاه الأفق المؤسس والنسق الفاعل، لأنها متجذرة به مرتبطة بحدوده بالميلاد والعمل والزواج، وليس لديها ترف الانعزال الذي يمكن أن نجده واضحا عند المدام مريم، فقد كان سلوكها داخل الرواية علامة بارزة تتساوق مع تحديدات وتنظيرات منظري الجنوسة أو الجندر الذي أصبح في منطق كثيرين منهم مرتبطا بالوظيفة والدور الفعلي المشدود إلى تكوينات ثقافية وسياسية واجتماعية، وهنا يصبح مفهوما رجراجا لا يكفّ عن الحركة والدينامية اللذين لا يستحضرهما التقسيم البيولوجي المشدود للثبات. فتبادل الأدوار في النص الروائي بين زينب وزوجها ميلاد يعبر عن السيولة الجندرية للتحرر، والوصول إلى دلالة خاصة للذكورة ترتبط بالفعل والتأثير والقيادة، وهي دلالة تنطوي على مقاربة حداثية.

وميلاد أيضا في لحظات انحيازه لا يكفّ في توجهه عن الشك في تلك القيم، فيتحلل بالتدريج إيمانه بها، أو هو - بشكل قد يكون أكثر صحة- يحمل هذه المنغصات الكاشفة عن الشكوك انطلاقا من سطوة التفكير أو التوجه القديم ورواسبه التي تطل فاعلة، على نحو ما يمكن أن نرى في تردده في زواجه من زينب نتيجة للقائه بها جسديا قبل الزواج، تلك الفكرة التي تتكرر على لسانها كثيرا بعد الزواج مشيرة إلى تشرّبها لفكرة الحداثة، وتعبيرها عنها في سلوك عملي، ومشيرة في الوقت ذاته إلى حداثته الشكلية المنطوية على تقليدية يحاول قمعها، ولكنها ظلت تظهر من وقت لآخر، خاصة في رحلتهما إلى تونس، واختلافهما اللحظي والبسيط حول ارتداء المايوه لحظة النزول إلى البحر، تقول الرواية (لكن هناك زاوية أخرى جعلتني أحاول الهرب منها، المغامرات الجنسية التي عشناها في البيتزاريا، وحقيقة فضّي لزينبتها في مزرعة عمي، ثم استمرارنا في فعل ذلك كلما أتيحت لنا الفرصة في شقة عمها)، فتلك النظرة ليست بعيدة عن منطق العبسي.

في ظل حدود التلقي السابق يمكن أن نعاين الشخصيات بشكل مختلف، خاصة إذا وضعناها في إطار دوائر أكبر من تجليها داخل سياقها النصي، فتصبح الرواية في إطارها العام معنية برصد حالات التطور أو الارتكاس والخنوع التي تصيب المجتمعات في لحظات أو سياقات حضارية متوالية، خاصة في تلك المجتمعات التي يتولد لديها توجهات حادة في التباين بين فترة وأخرى، أو انقسامات متضادة في الانتماء، فيحدث هناك ذلك الاشتباه في الرؤية، ومع كل توجه من هذه التوجهات والانتماءات المتباينة يحدث هناك تزاحم وتوزع مما يوقف الحركة للبدء من جديد، فمشهد القتل في نهاية العمل الذي يحمل في طياته القضاء على أية بادرة حركة نحو التحديث ليست إلا حالة من حالات الوقوف والتمزق المتكررة، والارتهان داخل فراغ مطبق.

ويمكن في هذا السياق التوقف عند جزئية واحدة، كان لها الكثير من الأثر نحو الشعور الدائم بالحنين للحظات سابقة، وهي لحظة تكشف عن التنوّع في إطار الوحدة، فيما يخص طبيعة المجتمع ومكوناته البشرية التي كانت في لحظة ما مشدودة للجنسيات العديدة، فقد كان هناك تنوع عرقي وديني في مدينة طرابلس، يعطي للمدينة بهاءها وألقها، تقول الرواية على لسان بنيامين اليهودي الذي رحل إلى جربة التونسية بسبب غياب أو تحوّل في ذلك السياق ( كانت المدينة تزخر بالإيطاليين والمالطيين واليهود والعرب والبربر والانجليز في فترة ما، الآن كل شيء تغيّر، زرتها لم تكن سوى عجوز رمادية).

فالشخصيات في ظل ذلك الفهم تتشابك مع رموز ودلالات، وتصبح ظلا لسياجات أيديولوجية، مشدودة لأفق التجديد والتحديث الموزّع في كل لحظة حضارية إلى اتجاهين، يعرقل كل واحد منهما في الاخر، ويحاول تهشيم منطلقاته، فيكون الناتج مشوّها ليس خالصا للقديم، وليس متوجها نحو التحديث والتغيير والنمو دون معوقات تجعل حركته ثابتة ومرتكزة على سراب، وتصبح الرواية والحال تلك ليست إلا محاولة إعادة ارتباط بالعالم وفق توجه إدراكي ينتمي إلى لحظته الحضارية الخاصة التي تحمل في طيّاتها توجهات نحو التحديث، ولكنها تظل منكفئة على ما فيها من تقاليد وأعراف تعرقل حركتها للأمام.