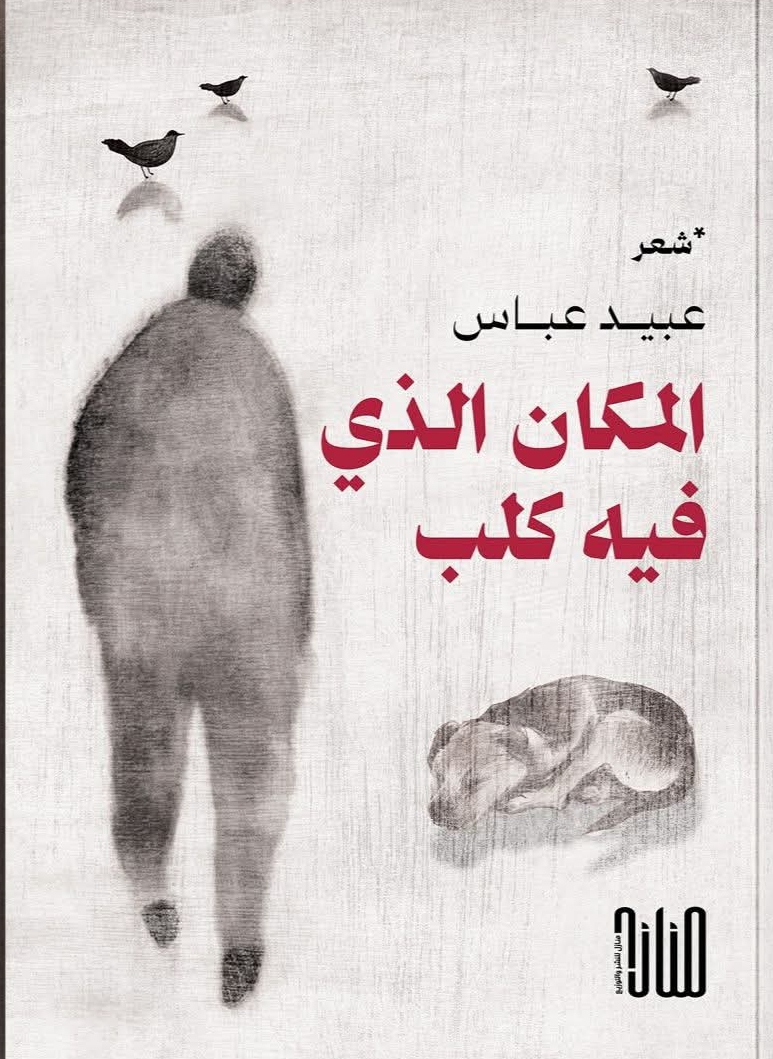

جدل الضمائر السردية وحضور البشري والعلوي في ديوان المكان الذي فيه كلب للشاعر عبيد عبّاس

جدل الضمائر السردية وحضور البشري والعلوي

في ديوان المكان الذي فيه كلب للشاعر عبيد عبّاس

عادل ضرغام

في ديوانه (المكان الذي فيه كلب) يناوش الشاعر المصري عبيد عبّاس أسئلة بها نوع من الخصوصية، مع محاولات للإجابة عنها، تأتي هذه الأسئلة منسجمة داخل البناء الشعري، ومتأثرة بطبيعته التي تشكل الأسئلة وبعض الإجابات بطريقة ملتوية شديدة التعقيد، فهناك أسئلة متوارية تتعلق بالكتابة وقداستها، وتحولاتها العديدة، وصراعاتها النامية على حدود الأشكال والتوجهات الإبداعية وانحيازاتها. كل هذا يوجّه في النهاية نحو إجابات متوارية تؤمن بالشعر في أي شكل وأي قالب، ففي منطق النصوص يتجلّى أن محدد الشعرية الأول ليس الشكل، ولكنها تتمثل في لفحة الشعر التي يجب أن تكون حاضرة، وبعدها يمكن الحديث عن الأشكال، ودور هذه الأشكال- على تنوّعها- في تجلية الشعرية بأشكال عديدة.

في هذه الديوان يجد القارئ نفسه أمام شاعر بنصوصه الشعرية، ومناحيها الفكرية الخاصة، أشبه بالأب أو بالمسيح الذي يحيط به الأبناء والحواريون، لكنهم يتخذون من نصوصه سلّما للصعود، فهو الذي يضحي-وكأنه فعل من أفعال الفداء- بنصه من أجلهم. في الديوان استراتيجية أو إطار معرفي مهيمن يتمثل في الوجود الجوهري الكامل/ الظل/ الشاعر والوجود الناقص/ الإنسان، ولكن النصوص الشعرية لا تؤسس لهذه الثنائية وفق علم النفس أو علم الإنسان، وإنما وفق منطق شعري، يجعل الظل سابقا أو تاليا أو موازيا مساويا، لتجذير الريادة أو التبعية أو التنازع في مقاربة الحياة في إطار منطقين، يسيطر أحدهما مرة، ويسيطر الآخر مرات، ويتنازعان في مساحات أخرى عديدة.

الظلّ شيء هش لا وجود له في الواقع، ولا شكل، يعكسنا فنراه ولا يرانا، فهو دائما في مجال المراقبة والمقاربة، ويفتح الوعي الإنساني على أسئلة جوهرية مثل الوجود والعدم. في ظلّ هذه الثنائية بين المدرك وغير المدرك، وبين الفيزيائي والشبحي تتجلّى النصوص موزعة بين المادي والنوراني، والبشري والعلوي والصوفي، وتكتسب اللغة الشعرية في ظل مطاردة اللامحدود ومحاولة تكديسه وتجميعه بعض السمات الخاصة التي تجعلها تتسربل بخروجات تتفلّت من المنطقي والزمني. هناك تبادل للأدوار وزحزحة للمستقر والمنطقي، وكأننا أمام كائن يطالع صورته في المرآة على امتداد النصوص الشعرية، فالخطاب إلى الكائن الشبحي أو الهلامي خطاب إلى الذات، والخطاب إلى الذات خطاب إلى الكائن الشبحي في الآن ذاته، فهما يشكلان معا وحدة دائرية سردية، لا يدري القارئ على نحو دقيق متى يبدأ كل قسيم منهما ومتى ينتهي، فكلاهما متداخل بالآخر ومرتبط به.

والشعر أو النصوص في ظلّ هذا التماهي والتداخل، تتأسس في مساحة تكاد أن تكون جديدة، لأنها لا تنفي فقط واحدية الكائن البشري في الحياة أو الوجود، بل تجعل الشبحي النوارني مندمجا بالبشري ملتصقا به، فالنصوص أعطته وجودا ومساحة يتعاظمان على المحدد والمنطقي المعهود. إعطاء مساحة القيادة للكائن الشبحي يجعل التبعية للبشري، ويدخل بالنصوص مدارات واسعة من الدلالة، ويؤسس نوعا من الترميز الجديد الذي يتولّد من انسيابية الحركة في تبادلهما للأدوار، فكأن الشبحي- في حال استحضار ما يرمز إليه- يمثل الصورة النموذجية للذات، وبه تستقوى على كل إشكاليات الوجود، أو يمثل المثالية التجريدية التي لم تدنس بالصراع وبالفعل والانفعال التي نصنعها بانشطارنا بين ما نتخيله لأنفسنا وما نستطيع أن نلمسه بالوصول إليه.

ثنائية البشري والعلوي

بداية من العنوان يتشكّل إطار معرفي في معظم نصوص الديوان، يرتبط يثنائية البشري والعلوي، برصد ذلك الكائن الشبحي غير الفيزيائي من مواقع مختلفة، بداية من الشعور بوجوده، في قدرته على الرصد المغاير في مقاربة الأشياء، وفي توحشّه الجارح لمنطق الأمور والعلاقات، وفي خروجه عن أسس العرف المتداول، ومرورا بالنزاع والصراع، وانتهاء بأفق التوحد. ففي نصّ الإهداء- وقد جاء شعريا- نلمح المراقبة لهذا الكائن الشبحي أو المتعالي والمتأبي عن الانصياع والخضوع إلى أعراف السياق وقوانين الوجود. ففي بعض المساحات هناك دائرة التشابه بينهما، وكأنهما صنوان، ولكنه التشابه الذي لا يفضي إلى أفق موحّد في التوجّه، بل إلى أفقين متناقضين كالمحدود واللامحدود، والمدرك وغير المدرك، فكل واحد منهما لا يتحدد إطاره- في البداية على الأقل- إلا بالتباين مع الآخر.

والمشابهة والاختلاف بين البشري والعلوي يوجهان النصوص الشعرية نحو الذاكرة في فترات التوحّد الإبداعية، وهذه الفترات في تجليها، لا تخلو من مسحة قداسة تجعل العملية الإبداعية حالة من حالات الوصول الجزئي للمتصوف وعودته للبشري، وبعد عودته يبدأ الحنين في الاشتغال لاستعادة الانسجام الجزئي الذي صنعه، وكأنه في حالة عروج لا يشتاق فيها للإنسان الذي كانه، فحين يقول النص الشعري في نص (تعريف) (كأني ما عدت أراني/ أرقص والمجموع الواحد، حول النار لرب متّسع/ يشخص بكمال الدائرة البشرية/ بوصول الأزلي العاري لتخوم الأبدية/ ما عدت أراه ولا أسمعني/ أصرخ كالقطرة بين ضجيج الماء/ يشدّ هواي الطبل القادم من صفو الأشياء) يشعر القارئ أن هناك مساحات من التماهي بين العملية الإبداعية والتجربة الصوفية، ففي الأولى توحّد بين البشري والشعري الشبحي، وفي الأخرى تماه بين الصوفي والعلوي، بكل ما يوجبه هذا التماهي أو التوحّد من الصفو والانسجام الأبدي. فهناك غياب للبشري الصوفي، وحضور للعلوي الأبدي، واكتمال للنقصان الوجودي الملازم للطبيعة البشرية والمشدود للتحلل والتلاشي.

الإبداع الشعري في نصوص الديوان- بوصفه موضوع مقاربة- منطلق أساسي، ويبدو بما له من قداسة سباحة ضد الزمني الزائل، ليلتحم- ولو التحاما جزئيا- بالراسخ الأبدي، فهو انعطافة خارج الزمن، وما يوجبه على الكائنات من وهن ومرض وموت، وفي ظل هذا الانعطاف نحو الأبدي يبدو إسدال المشابهة مع المسيح لها ما يبررها في نص (صفة)، وما يوجده ذلك الربط من استكمال جزئيات المشابهة بين الحواريين والشعراء المجاورين المتعلقين به وبنصّه، وفي ذلك- فوق ما يوحي به من مغايرة وقداسة- تنضيد لأفق تراتب خاص.

مساحة الاتحاد بالشاعر الكائن غير المدرك أو الملموس تشكّل مساحة انسجام جزئية تصل إليها الذات البشرية بفعل الكتابة، وبعد انتهائها تعود الذات مضطربة بحواسها وبواقعها، ويتفكك ويتلاشى مع تلك العودة الانسجام، ولكن هذا العالم المنسجم الجزئي يظلّ حاضرا بفعل المجاهدة في التذكر، بوصفه عالما جميلا يحقق لها وجودا كاملا متّحدا مع الروح الأبدية، ويبعدها عن الواقع الذي تعدّه تدنيسا للمثالي أو المتعالي. في نصّ (لو أنني أستطيع أقفز من رأسي) يتجلّى ذلك الحنين واضحا في قوله (لو أنني، فيما أنا مدرّع بذلك المجاز/ أركل الواقع بالشلوت/ أو أشير للمدججين حوله بالإصبع الوسطى ازدراء/ أطرد العادي من غار الذين ينظرون للنجوم/ أحرس الطفل السماوي الذي يعجز أن يسير فوق الأرض/ حتى لا يرافق المشاة الأدعياء).

النص في مجمله من البداية إلى النهاية انفتاح على ذاكرة ماضية، وسعي لاستعادة واستمرار التوحّد مع الشعري في تعاليه وترفعه وانعزاله عن الواقعي، أو من خلال العودة إلى مرحلة الطفولة التي تشكّل في جانب منها مساحة من الانسجام لاقتراب عهدها بمساحة الانسجام الأولى. وتكشف بعض النصوص الشعرية عن تكرار الاتحاد والانفصال بين البشري المادي والشعري الشبحي أو الطيفي. ففي نص (التعويذة)- على سبيل المثال- يبدأ التشكيل الشعري من نثارات الواقع وجزئياته وإشكالياته المحيطة بالذات في نزاعها مع الواقع وحروبها اليومية.

ولكن سرعان ما تخلع الذات أردية ارتباطها بالواقع من خلال استقوائها بالشعري الذي تستحضره بصناعة السياق المناسب، من خلال التعاويذ، وكأنه عالم مغاير يمكن الاستعداد له والتجهّز لقدومه، ومع حضوره أو استحضاره يبدأ الاتصال بالبدائي الممتد، وكأن في ذلك طقسا لحضور الروح الشعري، وسيطرتها على الجسد المادي. يقول النص الشعري (نرقص كي نستدعي أرواح بدائيين انصهروا في اللحظة/ صورتها "طوطمها" في المرآة/ وخطوتها تعويذة إيقاف الجذب الأرضي/ وخارطة الألغام...). فكل الصور السابقة لا تشكّل سوى طقوس استجلاب أو استحضار الشعري الذي يتعاظم على الواقعي في صناعة أفق حياتي متخيل مملوء بالضوء، وكأنه معادل رؤية وكشف. وبعد ذلك تبدأ هذه الحال من الوصول والانسجام في التفكك، ويتضاءل وهجها بعد الانتهاء من فعل الكتابة المقدّس، فيعود العالم لديدنه وأفقه الواقعي، بالحروب اليومية.

وتجذير ملامح الواقع والشعور به، ينطلق من جزئيات إنسانية، مثل الصراع، والحروب والقتلى، والجوع، وكلها إشارات للهبوط أو السقوط من الأفق العلوي الشعري بانسجامه الجزئي، وكأنه مساحة هروب لأفق التسامي، يقول النص (تكتمل قصيدته الآن وقد سكنت/ ليعود العالم سيرته الأولى/ إذ تستيقظ من غفوتها اللحظة/ لتعد القتلى في حرب اليومي/ وتعجز عن عدّ الجوعى). وفي نص (بلاهة) يظهر التجلّي الأكثر اكتمالا لهذه الثنائية بين البشري والعلوي، ففيه يتوجّه البشري وجهة تكشف للوهلة الأولى عن التعب والمعاناة بسبب هذا التوزّع، أو هذا التنازع داخل الجسد المادي، فيأتي صوته في بداية النص الشعري مخاطبا القسيم النوراني أن يتركه وأرضيته وماديته مواجها قدره وصعوبات الحياة وإشكالياتها.

السياق العام- في منطق النص الشعري- لم يعد يحفل بأفق الشعر أو الحلم، ومن ثمّ يأتي صوته مخاطبا إياه في قوله (عد لهيولاك/ ودعني أخرج في صورة بشري عادي/ يمشي في الأرض كأرضيين/ ولا منتبه لنداء فضائيين/ ولا لحديث الأشياء مع الأشياء). لكن النص حتى في إطار هذا التوجّه لا يتخلّص من الفاعلية القديمة في بداية الوعي، ومن قيمة الشعري في صناعة المتخيل النموذجي للذات، وفي صناعة اختلاف كاشف عن غموض.

وتأتي النهاية لتكشف عن أن الذات بعد الصراع والنزال مع الواقع، ربما فقدت إيمانها أو يقينها الخالص بجدوى الشعر ورسالته، فهل غابت أو انتهت تلك الرسالة المثالية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تنضيدا لفاعلية استبقاء في مواجهة واقع يمارس حضوره بماديته وباكتسابه مساحات جديدة، تقلل الشعور بمساحات الأمل والاخضرار؟. النص الشعري- لطبيعته الاختزالية ذات الطبقات المركبة والمتراكمة- لا يجيب بسهولة عن مثل هذه التساؤلات، ولكن تأمل النص كيانا كاملا يفصح عن أن هناك تحوّلا في البشري، وتحوّلا في الشعري، فقد أثّر الصراع في ملامح كلّ منهما، ومن ثمّ فقد اكتسب كل قسيم منهما شيئا من طبيعة الآخر، حتى يمكن القول أن هناك حالة من التوحّد، فالأمر لم يعد تواجدا أو صراعا بين قسيمين متباينين، بقدر كونه حالة من الوصول إلى تقليم ملامح كل منهما، حتى أصبح البشري يقارب الحياة والواقع بالنفس الشعري، فقد تخلّى كل واحد منهما عن جزء من منطلقاته.

يتوجه النص الشعري في إطار ذلك نحو الجزئيات الواقعية التي تأتي بوصفها جزئيات مقاومة أو مباينة للشعري العلوي، ووجودها على هذا النحو من التنضيد، بداية من الظلمة ومرورا بالطاغية والعشوائية في مقابل النور والثائر والانسجام، ليس إلا إعادة شحن واشتغال واستنهاض لكل القيم المثالية المتعلقة حتما برسالة الشعر السامية التي يصيبها في الآن ذاته نوع من التحوير يتناسب مع التحويرات الحادثة بالبشري والشعري. فالحياة في منطق النصوص سقوط ودنس، والإنسان- حتى من خلال العزلة بعد وهن النزال والصراع- يعيد تأمل الحياة وتشظيها بعرضها على الانسجام السابق.

في نصه (ثلاث حالات للعزلة) التي يجدل من خلاله ضفيرة لإدخال عنوان الديوان داخل الإطار المعرفي للنصوص، هناك توجيه نحو فيلم (طريق الهلاك) لتوم هانكس، وإلى جملة محددة يقولها الطفل الهارب مع والده بحثا عن مكان خال من البشر بعد اكتشاف الكارثة (إلى المكان الذي فيه كلب)، لكن النص الشعري يعيد الاشتغال على هذه الجملة وفقا لمناحيه الفكرية التي تجلّت مهيمنة في نصوص الديوان، فالأب في النص الشعري ينفتح على دلالات أكبر بكثير من الحدود المادية المعهودة لتلك اللفظة، وكذلك الابن، فدلالتهما ربما تأخذ سياقا أقرب إلى التفكير الفلسفي أو الوجودي المتعلقين بالحياة، وسقوط الإنسان من الجنة، وبداية الشعور بالعري والتدنيس.

فاكتشاف الابن للحقيقة شبيه بإدراك الإنسان لطبيعة الوجود القائم على الصراع، الذي يتنافى مع مخزون ذاكرته الأولى، ومن ثمّ تأتي الإشارة إلى فعل القتل أو إلى أول جريمة على ظهر الأرض بين (قابيل) و(هابيل) اللذين لم يذكر صراحة، وإنما من خلال إشارة متوارية تفتح الباب لكارثة من نوع خاص، كاشفة عن الوعي بالحياة وقانونها. ينفتح الأمر بعد ذلك على المحاولات المستميتة للإنسان، أو للبشر بشكل عام، أو للشاعر بشكل خاص، للعودة إلى الأفق السابق وذاكرته، من خلال الاشتغال على بدائل عدّة تكشف عن ذلك، منها العزلة والكتابة والموسيقى. واصطحاب الكلب الذي يأخذ في النص الشعري دلالات متماوجة تهشم الاستقرار والخيار النهائي للتأويل، لكنه في ظلّ عقد التوازيات بين الثنائيات المتماهية، يصبح أفقا لحالة الصمت المشفوع بالتأمل لكل أركان الوجود وجزئياته. فهذا الصمت المشفوع بالتأمل والتساؤل وليد المعرفة والتجريب، ووليد الفقد والأسى الكاشفين عن فقد ما، وعن هزيمة ما تنمو داخل الروح.

جدل الضمائر السردية

في إبداع شعري قائم على المعاينة والمقاربة والتنازع والتوحّد بين قسيمين يتباينان في الثقل والخفة، والحضور والغياب، وفي التأطير والتشكّل المادي والخروج عن التأطير الفيزيائي، يتأسس وجود خاص للضمائر السردية التي تمثل- كما يقول جاكبسون- أعصاب العمل الشعري وجماع قسماته المميزة. فهناك تعدد لهذه الضمائر في النصوص الشعرية، وليس هناك هيمنة لضمير سردي دون الآخر، فالتنازع بين القسيمين يؤدي إلى نوع من الجدل بين الضمائر، فتارة نجد- إذا كانت المراقبة من البشري حاضرة- الغياب مهيمنا، مؤسسا فاعلية في تشكيل القسيم المقابل.

في نصّ (مسودة أولى: للضياء) يبدو حضور الغياب فاعلا في رصد البشري وضآلته وعشوائيته التي لا تلفت النظر أو الانتباه. فالنص يؤسس- من خلال الغياب- نموذجا بشريا هامشيا من خلال الصفات التي يسدلها النص عليه (العابر لا يلتفت إليه)، و(لا يشكل أفقا لحلم امرأة ذات شبق)، ولا (يتتبعه أحد في معاينته لسأم الشارع في مروره المتكرر). فهذا التهميش- وإن كان مهما- ليس مقصودا لذاته، وإنما ربما يكون المقصود منه ماثلا في معاينة الهامش في عاديته وكل بساطته، لإدراك التحوّل إلى الأفق الجديد بعد إدخاله إلى أطار جديد تحت قدرة الأفق الشعري التي تحيل العادي البسيط إلى فني لا يكفّ عن إشعاع دلالي خاص، فالشعري يجعل من العادي أفقا مغايرا لصناعة الاختلاف وتجذير المغايرة.

واعتماد النص الشعري على الغياب يشير إلى دوره المهم في تشكيل مقاربة للحالين في وضعهما الطبيعي دون انحياز من الذات، لأن الغياب يجعل الذات سواء في صورتها الهامشية العادية أو في صورتها بعد تلفحها بالشعري مشدودة إلى الموضوعي الكاشف عن أثر الإبداع الشعري في إحداث المغايرة. وفي نص تال مباشرة يصلح أن يكون جزءا أو مكملا للسابق، نجد المقاربة هنا لا تتعلق بتلمس بداية الضوء أو الشعري أو الاتصال أو الاتحاد، لكنها تتعلّق- كما تجلّى في نص (مسودة أخرى: للظلام)- برصد مساحات فكّ الارتباط والتوحّد وعودة كلّ قسيم إلى ذاته منفصلا عن الآخر. ومع بداية الانفصال يعود البشري محمّلا بسماته الخاصة.

وتلحّ في ذلك السياق مجموعة من الكلمات أو الصور الكاشفة عن إدراك الوجود والعودة إلى الواقعي، وانتهاء التوحّد مع الشعري المتعالي. فالوقوف أمام تعبيرات مثل (الرائحة الكريهة)، و(الرمل)، و(الزيف)، و(الطرد)، يكشف عن استراتيجية الانكشاف والعري والظهور والارتباط بالواقع، فالشخص الهامشي الذي أصبح يرفل في إطار جديد بفعل الحضور الشعري في النص السابق، عاد هنا- في منطق النص الجديد- مهمشا لا يصلح للنص بعاديته الناتئة، فالشعر كفل في لحظة حضوره نوعا من التميّز، يخرجه من عاديته وهامشيته.

في نصوص أخرى يأتي الغياب بوصفه أفقا للمقاربة، ولصناعة النموذج، ولكنه النموذج الفني الذي لا ينفصل عن الإطار المعرفي لنصوص الديوان، فنصوص الديوان مشغولة بمساحات الانقطاع التي تصنعها الذات لكي تتفيأ فيها تعاظما أو هروبا من الواقع، وقد يتشكّل هذا التعاظم أو الهروب بالاتحاد بالشعري كما رأينا في نصوص سابقة، وفي الوقوف عند أثر وقيمة هذا الاتحاد في شحن العادي بعوالم سامية متعالية. لكن في نصوص أخرى، تستقوي الذات في تشكيل هروبها بالموسيقى، لصناعة السياق المتفلت من أسر الفن، فالموسيقى باب على النشوة، وباب على مزاحمة الأبدي والتعلّق به، وبها قدرة على زحزحة التراتب الزمني. فالموسيقى تغييب للواقع، وتأسيس عالم- أو عوالم- غير منطقية زمنيا في تراكمها. ولهذا جاء أثرها واضحا في نصّ (عازف بيانو يسير على يديه) وكاشفا عن الدوائر الخيالية المتناسلة والمتناثرة أمام عيني الذات خالقة مساحة للاستقواء والانتشاء.

في النص يجد القارئ نفسه أمام نسقين: العازف بموسيقاه، والذات بتأثرها وخروجها من سياق الواقع المتشظّي بفعل الموسيقى إلى آفاق خارج محدودية الزمن، لتتعلّق بالأبدي. والنص يؤسس حضور وغياب العالمين الواقعي والمتخيل من خلال جدل ضميري الغائب والمتكلّم، فيأتي الغياب ملتصقا بالعازف، للإشارة إلى أثر موسيقاه في خلق تشكيل نموذجي مرتبط بالفاعلية والاختلاف. ويأتي التكلّم لمعاينة ومراقبة أثر الموسيقى على الذات، وقدرتها في زلزلة الثبات، وفي شيوع سياق من الحركة الذهنية داخل الذات، حركة تغيّب الواقع ونثاراته، وتوقف تمدد الزمن الطبيعي المعهود، لتدخل بالذات إلى آفاق تتراكم خارج سياقاتها الآنية المتباينة، فتصنع لها وحدة.

وتكرار التكلّم والغياب في النص الشعري إشارة لجدل الحضور والغياب المستمرين في عالمين يتناوبان في الفاعلية والتأثير في القسيم الآخر الذي يقابله، ولدى كليهما مساحات متوالية من الضوء والانطفاء. فمن خلال الامتزاج مع اللحن والموسيقى، نجد أن هناك ارتفاعا وسموّا وصفاء بالرغم من التجذّر بالأرض، وأن هناك انعتاقا من اللحظة الآنية، ليغدو خارج الزمن الطبيعي. ولكن هذا الجدل الخاص بضميري التكلّم والغياب يصبح أكثر فاعلية في النصوص التي تتوجه مباشرة لمعاينة العلاقة الملتبسة بين الشاعر/ الظل والإنسان. في نصّ (لا يشبه رجلا لا يرقص) تبدو هذه العلاقة شبيهة بالذات وصورتها في المرآة، فالحديث عن واحد منهما حديث عن الآخر بالرغم من الاختلاف.

الظلّ مشدود للحرية، ولا يلقي بالا للأعراف، والإنسان متجذّر في سياق أو سياقات حضارية، ليس لديه ترف الانعزال عنها، أو الحركة بعيدا عن محدداتها العرفية. ولكن هذه المشابهة الشكلية تتجلّى في الخيارات العديدة المطروحة مثل الموسيقى والكتابة، والتشابه في الخطو واللغة الخجول، والخوف من الموت والشرطة، بالإضافة إلى العلاقة بالله والشيطان. فهذا التنازع بين ضميري التكلّم والغياب يوجّه نحو الاستحضار الدائم للظل في مقاربة العالم والانفتاح عليه، وبوجهة نظره المنزوية الغائبة التي لا ترضى بالساكن أو المقرر، فهي رؤية نافذة وإن كانت مقهورة بالسياقات والواقع. وتظهر الآلية ذاتها في نص (مصعد يجمع غريبين)، وتتأسس لها مشروعية في التأويل في نص (مطاردة)، وإن جاء- نظرا لبنيته العمودية- يستجيب للجاهز من الصور المطروقة سابقا في تصوير جدل الحضور والغياب، فحضور أحدهما- أحد الضميرين- لا يعني إلا سطوة يمارس من خلالها تغييب الآخر، أو جعله في حكم الهامشي التابع المقهور.

يأخذ هذا الجدل في الضمير السردي منحى آخر، حين يتحوّل جدل الضمائر بين المتكلم والمخاطب، على نحو ما يمكن أن نرى في نص (رمادية). ففيه يأتي هذا الجدل بين الضميرين لصناعة تأسيس أو كيان محدد لهذا الكائن في لحظة من لحظات الانزواء، فكأن ضمير الخطاب بتكراره في النص الشعري يمعن في تشكيل إطار خاص، ويؤسسه في مساحة من مساحات الظهور، ويوقظ بداخله مشروعية اختلاف الشاعر/ الظل الذي يعاين الحظوظ أو الأقدار غير العادلة. وفي نماذج نصية أخرى نجد هذه الجدل في الضمائر منحازا إلى المتكلّم، ولكنه ليس المتكلّم المفرد، بل يعنمد على المتكلّم الجمعي، إمعانا في الاستقواء، وربما إمعانا في عقد مشابهة بين الكتابة في التعاظم على الواقعي المتفسّخ من جانب، ومحاولة الصعود والعودة من قبل البشر، للوصول إلى حالة الانسجام الأولى قبل السقوط أو التدنيس.

إن هذا الوجود الجمعي له ما يبرره، فالشاعر يتعاظم على تدنيس الواقع بالكتابة، والبشر- جميعا- يتعاظمون بوسائل عديدة، قد تكون دينية أو صوفية أو أخلاقية، للوصول إلى الهدوء أو الانسجام السابقين. يؤسس النص مرتكزاته من خلال ضمير المتكلم الجمعي، بداية من الهيولى المكنونة أو الملائكة، وفي ظلها ليس هناك شعور بالزمن أو الفقد أو الجائحة أو الجاذبية، بل هناك وجود أبدي ممتد خارج نطاق الناموس البشري، ومرورا برحلة السقوط إلى الحياة أو الواقع المدنس الذي يضغط على الروح أو المكوّن السامي، حيث يبدأ في المرحلة الأخيرة- وهي مرحلة الشعر والكتابة- رحلة محاولات الصعود بالبحث عن سلم للعروج إلى السماء مرّة أخرى من خلال تداخل البشري والعلوي.

الديوان يشكّل كتابة جديدة بمنحاه الفكري الغارق في الأسئلة الوجودية أو الفلسفية التي تلازمنا على الدوام، ويشكل عند التأمل الدقيق محاولة من محاولات التعاظم على المحدودية الوجودية للإنسان المشدودة حتما إلى النهاية والتحلل والتلاشي، فهي إنجاز يحيل الزمني إلى أبدي، ويحيل الجزئي المنفصل إلى كلي ملتحم بجزئيات الوجود الأخرى، ويعقد نوعامن التماهي بين عناصره ومخلوقاته، فكأن الظل/ الشاعر العلوي يجبر العوز والنقصان المتأصل في البشري. الكتابة في منطق النصوص الشعرية هي الوسيلة الأكثر نجاعة في تحقيق هذا الهدف القائم على الحركة من الأدنى إلى الأعلى، من التعدد إلى الوحدة، ومن التشظي والقلق إلى الانسجام والهدوء، ربما لأن بها خروجا- ولو جزئيا- عن محددات البشري، للالتحام بالعلوي أو الروحي.

مع فعل الكتابة هناك اتحاد وشعور بالأبدي، يعطيها قدرة على الاستمرار، في هذا العالم بإشكالياته الخانقة، فالكتابة تشكّل في التحليل الأخير- والموسيقى- وسيلة من وسائل الاحتماء، أو جلب الهدوء أو الانسجام إلى الذات، لأن اصطفاء الذات البشرية للظل/ الشاعر مشفوعا بالرحيل إلى المكان الذي فيه ذئب- كما يظهر على غلاف الديوان- ليس إلا اختيارا لنمط حياتي يكتمل- بعد الإدراك- بالانعزال والوحدة، وكلاهما أساس كل تأمل، وبداية كل وصول لاتصال علوي مغاير، يضفي على فعل الكتابة- إذا تمت وتطابقت حدود المشابهة- مسوحا من القداسة، ومساحة من الاختراع والإضافة.