حوار بمجلة الثقافة الجديدة عدد أكتوبر 2025

حوار بمجلة الثقافة الجديدة عدد أكتوبر 2025

شكرا للدكتور مصطفى القزاز ، والأستاذ طارق الطاهر.

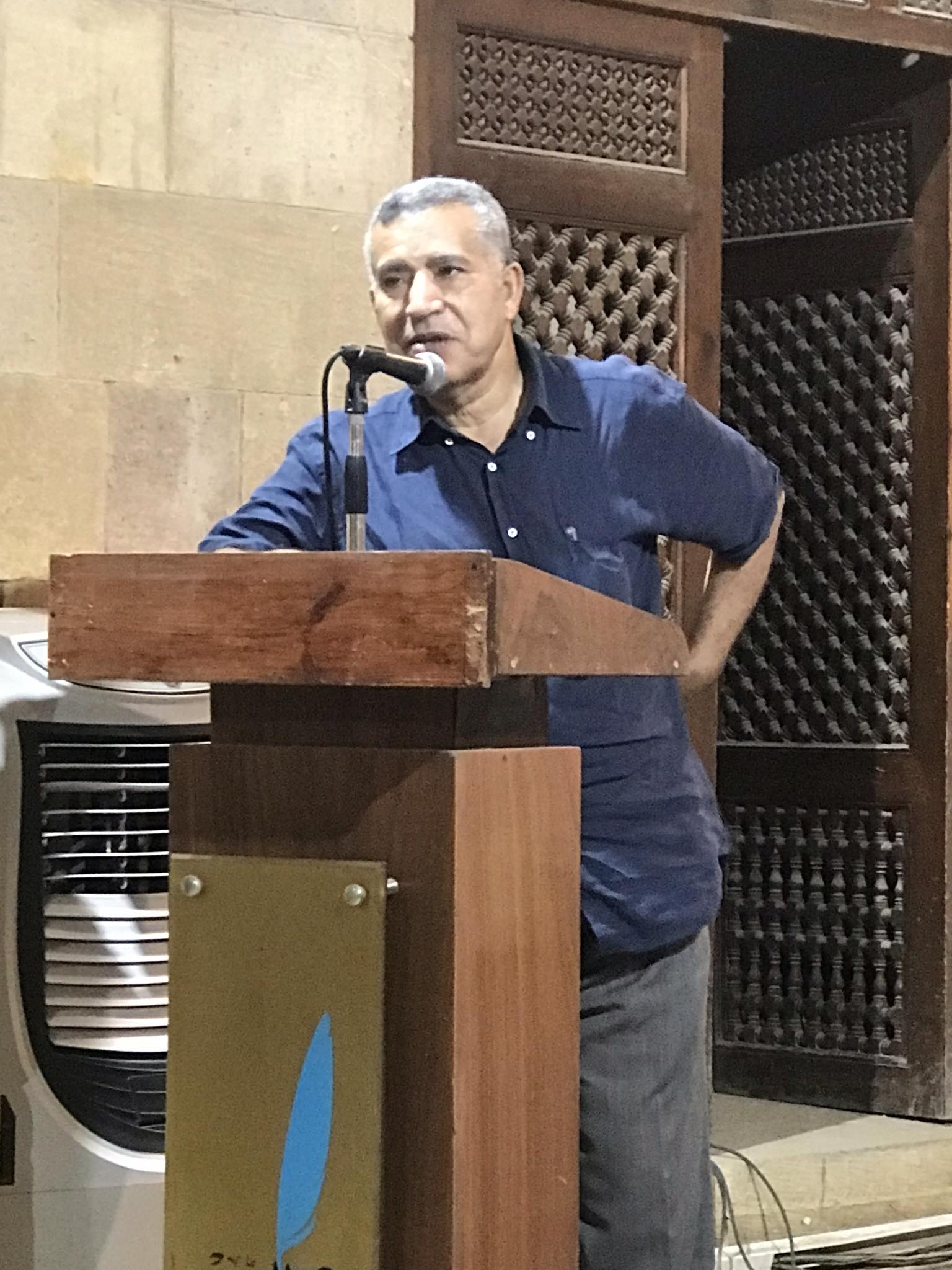

الناقد الدكتور عادل ضرغام:

نحن فى احتياجٍ شديد لتأسيس منظومة جديدة للأنواع الأدبية

بدايتى فى الكتابة لم تكن نقدية، فقد أصدرت عام 1996 ديوانًا شعريًّا بعنوان «العشّاق»

يجب أن يجيد الناقد الحركة بين كونه سابقًا للنص مشيرًا إلى أطره المعرفية، وكونه تاليًا أو وسيطًا بين النص والقارئ

ما زال النقد قادرًا على القيام بوظيفتيه المعرفية والتفسيرية، ولكن المشكلة تأتى من توهّم حالٍ من حالات الصراع بين المبدع والناقد

آفة الناقد هى الركون إلى ما يعرف والتشبث به

جميعنا بحاجة ماسة إلى مساحة تتيح لنا الفرصة لإعادة النظر للأشياء التى استقرت فى أذهاننا ووجداننا

قليلون هم النقاد الذين يقومون بالاشتغال على أنفسهم لاكتساب معارف ومساحات جديدة

الذكاء الاصطناعى إذا تمّ استخدامه فى حدود كونه أداة مساعدة، يمكن أن يؤدى إلى نتائج إيجابية

الثقافة المصرية وضعها غريب جدًّا، بالرغم من كونها تمثل أول مركز ثقافى بداية من عصر النهضة

أحيانًا نشعر أن هناك توجيهًا نحو روائى أو روائية للحصول على الجوائز العربية والمصرية دون مبرر واضح

الدكتور عادل ضرغام، أستاذ النقد الأدبى بجامعة الفيوم، ليس مجرد ناقد أكاديمى يمتلك أدواته العلمية فحسب، بل هو قامة فكرية استطاعت أن تضع بصمتها فى قراءة النصوص الإبداعية سواء الشعرية أو السردية، وكذلك النصوص النقدية أو ما يسمى بنقد النقد أو الميتا نقد، ليس فقط من خلال ما كتبه، بل من خلال جيل كامل من النقاد والباحثين الذين تتلمذوا على يديه، سواء الذين درِّس لهم فى قاعات الدرس أو الذين تتلمذوا على إنتاجه النقدى المنهجى الرصين.

يُعد ضرغام نموذجًا مميزًا للناقد الذى يجمع بين أصالة المنهج ومرونة الفكر، نلمس قدرته الفائقة على تفكيك النص الشعرى والسردى، مستخدمًا أدوات النقد البنيوى، والسيميائى، والتفكيكى، والتاريخى، وما بعد الحداثى، دون أن يقع فى فخ التعقيد اللغوى أو التجريد المفرط، وكذلك فيما يخص تفكيك النصوص النقدية أيضًا، فهو ناقد حصيف قادر على استكشاف الخطوط الرئيسة والفرعية للنصوص النقدية، يتمثلها ومن ثم يشرع فى إبانة المُشكل منها.

إن ما يميز تجربته هو إيمانه العميق بأن النقد ليس مجرد عملية تحليلية جافة، بل هو فعل إبداعى فى حد ذاته. فالناقد لديه هو قارئ محترف يمتلك رؤية، ويضيف للنص عمقًا جديدًا لم يكن ظاهرًا. وهذا ما يجعل مؤلفاته مثل: «سلطة النموذج» و«فى تحليل النص الشعرى» و«فى السرد الروائى» ليست مجرد دراسات أكاديمية، بل هى نصوص تأسيسية لمن يريد أن يتعلم كيف يقرأ بعين الناقد الواعى.

يُعرف عنه أيضًا اهتمامه بالتحولات التى يمر بها الأدب العربى الحديث، خاصة فى ظل ظهور تيارات أدبية جديدة وتأثرها بما بعد الحداثة. ففى كتابه المترجم «الرواية وما بعد الحداثة»، يقدم ترجمة لأبحاثٍ عن مفهوم التاريخ، وعن رواية ما بعد الحداثة التاريخية، ويرصد بذكاء التحولات الفنية والجمالية التى طرأت عليها، ويحلل كيف أن مفاهيم مثل: «التناص» و«التشظى» لم تعد مجرد مصطلحات نظرية، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من النسيج الروائى التاريخى الجديد.

لذلك؛ فإن حوارنا معه ليس مجرد استعراض لمسيرته الأكاديمية الحافلة، بل هو فرصة للغوص فى عمق تجربته الفكرية، وفهم رؤيته للنقد والأدب، واستشراف مستقبل الحركة النقدية فى ظل التحولات الرقمية والثقافية الراهنة.

لما سبق من أسباب ولغيرها؛ أجرينا معه هذا الحوار.

حوار: د. مصطفى القزاز

د. عادل، حدثنا عن بداياتك التعليمية، ثم النقدية؟

تخرجت فى مدرسة العراقية الابتدائية المشتركة التى سميت بعد ذلك باسم مدرسة الشهيد أشرف حبيب، ثم فى مدرستى منشأة سلطان الإعدادية والثانوية، والتحقت بدار العلوم جامعة القاهرة، وتخرجت فيها عام 1989 بتقدير جيد جدًّا، وعينت معيدًا بدر العلوم بالفيوم، وحصلت على الماجستير بتقدير ممتاز 1995، والدكتوراه 1999 بمرتبة الشرف الأولى، ودرجة أستاذ مساعد 2004، وعلى الأستاذية 2011. والعجيب أن بدايتى فى الكتابة لم تكن نقدية، فقد أصدرت عام 1996 ديوانًا شعريًا بعنوان «العشّاق»، لكن النقد لدىَّ كان حضوره أقوى، ولا أدرى هل كان ذلك نوعًا من الحدس حين كتبت على مفرش مكتبى فى السنة الأولى بالكلية معرّفًا نفسى أستاذ ورئيس قسم الدراسات الأدبية، وكأنى قد أدركت من البداية أن النقد طريقى الذى ألفته عن محبة واختيار مقصود. لقد كانت دفعتنا 1989 من الدفعات المهمة فى تاريخ الكلية، فقد كان من خريجيها أحمد بخيت، وأحمد نبوى وأشرف أبو جليل، ورضا العربى، وصلاح الدين عبد الله، وحمدى عبد الرازق، وبعدنا فى الدفعة التالية سمير فراج وعايدى على جمعة، وقبلنا بعام مصطفى عبادة، وكمال أبو النور، وأعتقد أن هذا العدد من المبدعين الذين حصلوا على الدكتوراه لم يتحقق مع دفعات سابقة أو تالية. والبداية النقدية تتمثل فى كتاب اشتغلت عليه وأنا مدرس مساعد عن الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى، وصدر عام 2000، وأعدت طباعته عام 2016 عن الهيئة العامة للكتاب.

فى ظل التحولات السريعة التى يشهدها المشهد الثقافى، كيف ترى الدور المتجدد للناقد الأدبى فى عصرنا الحالى؟ وهل ما زال النقد يمتلك القدرة على توجيه الذائقة وتقديم رؤى عميقة؟

أعتقد أن دور الناقد يتغيّر من عصر إلى عصر آخر، فما كان يقدمه جيل طه حسين من الموازنة بين المعرفى والتفسيرى فى مقاربة النصوص الأدبية يمثل فى نظرى القمة التى وصل إليها النقد العربى. جاءت بعد ذلك مرحلة متأثرة بصورة المنظّر الغربى فى شعبيته ونجوميته، مثل بارت ودريدا وفوكو، وحاول بعض نقادنا فى إطار تلك المرحلة أن يرسّخوا تلك الصورة من النجومية بمشابهة الغربيين، ومنهم صلاح فضل وجابر عصفور وآخرون. ومع هؤلاء اختلت الموازنة بين المعرفى والتفسيرى، وقد أثر ذلك على النقد لفترة طويلة، خاصة لدى بعض التلاميذ الذين لم يكونوا بنفس المتانة والبهاء، فكثيرون من هؤلاء تخيلوا أن الكتابة النقدية بعض المصطلحات والبهارات والألغاز.

أعتقد أن الناقد- وهو بناء أو تشكيل ذاتى بحت، وليس نتاج نظم تعليمية- يجب أن يجيد الحركة بين كونه سابقًا للنص مشيرًا إلى أطره المعرفية، وكونه تاليًا أو وسيطًا بين النص والقارئ، والأخيرة غابت لفترات طويلة، تحت تأثير طغيان التوجه السابق، أو بسبب فقدان الحساسية النقدية أو الفنية. الوظيفتان لهما الأهمية نفسها، وإذا غابت واحدة منهما أصبح هناك خلل واضح، إما نحو الإلغاز والتعمية، وإما نحو المدرسية.

النقد ما زال قادرًا على القيام بوظيفتيه المعرفية والتفسيرية، ولكن المشكلة تأتى من توهّم حالٍ من حالات الصراع بين المبدع والناقد، على سبيل المثال لا توجد ندوة من الندوات إلا وتجد هذه الجملة تتكرر كثيرًا، وأظل أنتظرها إلى أن تقال، وهى (النقد مقصّر، والنقاد لا يتابعون)، وهذا غير صحيح للأسباب الآتية: أولًا لا يوجد باحث أو ناقد مهما بلغت قدرته أن يلمّ بكل الإبداع المتاح والموجود، فهذا يفوق قدرة الفرد. ثانيًا اختلاف إيقاعات الكتابة، فقد يكون الكاتب مهمًا وكبيرًا، ولكن إيقاع كتابته وطريقة مقاربته لا يتساوقان مع إيقاع عقلى وذهنى، ولكنهما قد يتساوقان مع عقل وذهن ناقد آخر يكشف هذه القيمة، وكل ذلك لا ينفى قيمة كليهما. ثالثًا الحكم النقدى أو المتابعة لا ترتبط بالكتابة أو بالمقاربة، فليس بالضرورة أن تكون المتابعة ملموسة، ففى أحيان ليست قليلة ترتبط المتابعة بالابتعاد أو الصمت وعدم التعرض لهذه الأعمال التى لا ترضى أو تناسب ذائقة الناقد. وقد تخلّى النقد تحت تأثير علمية الأدب والمناهج الوصفية عن هذه الوظيفة، ويبدو أننا بحاجة ماسة وملحة إلى استعادتها بشكل ضرورى.

أنت من النقاد الذين يؤكدون على مفهوم «الممارسة النقدية» وتجاوز «الاستلاب المنهجى»؛ فهل ترى أن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العربية تساهم بما يكفى فى تخريج نقاد يمتلكون هذه الممارسة؟ وما هى المعوقات؟

أشرت قبل ذلك إلى الناقد تكوين ذاتى بحت، غاية ما تقوم به الجامعات أن تقدم الأساس الذى يمنح الباحث القدرة على الحركة، وتمنحه فى الوقت ذاته الحرية فى زحزحة المناهج بعيدًا عن شكلها الصلب والمدرسى. الجامعات كلها- وليست فقط المصرية أو العربية- لا تخرج ناقدًا وإن أسهمت فى تأسيسه. تكوين الناقد يبدأ بعد ذلك فى اجتراح مساحة ذاتية للإضافة والحركة منطلقًا من الأسس المستقرة. ومن هنا جاء الإلماح إلى فكرة الممارسة النقدية، وهى تحمل جانبًا ذاتيًّا، وإن كانت فى الأساس مشدودة إلى إجراءات منهجية، فالناقد يبدع بقدر ابتعاده عن المقرر الساكن. الممارسة تتيح هذه المساحة، فمعها يبدو المنهج فى كل مقاربة منهجًا جديدًا، فتطبيق إجراءات كل منهج بحذافيره بوصفه منطلقات جاهزة لن يؤدى إلى نتائج جيدة، لكن الإضافة تتمثل فى مساحة الابتعاد أو التحوير التى تكفلها الممارسة، وتؤسسها الثقافة الذاتية والنزوع الذاتى.

أما معوقات الوصول إلى ممارسة جيدة، فأعتقد أنها نابعة من الوعى الفردى والاستنامة إلى الوعى الساكن، ومن الإيقاع اللاهث الذى لا يكفل للباحثين مساحة لالتقاط الأنفاس، ومراجعة ما قاموا به. نحن جميعًا بحاجة ماسة إلى مساحة تتيح لنا الفرصة لإعادة النظر للأشياء التى استقرت فى أذهاننا ووجداننا، لأن هذه الإعادة كفيلة بالكشف عن مسارب جديدة للحركة، مسارب تساعد فى الكشف عن الجوهرى والباقى، وتجنبنا الزائف والهامشى.

الكثير يتحدث عن أزمة النقد الأدبى المعاصر. ما أبرز مظاهر هذه الأزمة من وجهة نظرك؟ وهل غياب المعايير الواضحة هو السبب الرئيسى لتلك الأزمة؟

نعم هناك أزمة، لكنها أزمة تنبع من القناعات وعدم الاشتغال على الذات. الكثيرون من النقاد لديهم حالة ثبات واستبقاء للجزئيات التى تمّ تحصيلها، ويقومون فى كل ما ينتجون بالاشتغال على هذه المنطلقات والجزئيات، ولا ينتبهون لحالة التكرار التى تحيل هذه المقاربات إلى مقاربات يابسة بالسكون والثبات، لأنها أصبحت قديمة، وفقدت جدتها. فآفة الناقد هى الركون إلى ما يعرف والتشبث به. قليلون هم النقاد الذين يقومون بالاشتغال على أنفسهم لاكتساب معارف ومساحات جديدة. حالة الثبات التى أتحدث عنها تجعل عمل الناقد أشبه بالأوانى المستطرقة، تشعرك بالاختلاف، لكنها عند التأمل الدقيق، تظهر ثابتة ومحدودة بدورانها فى فلك سابق.

هناك صنف آخر من النقاد وهم سبب الأزمة حقيقة، وتأتى من كون فنية أو حساسية هؤلاء الفنية ليست كبيرة ومتهافتة، وهم يسترون هذا التهافت بالاتكاء على المصطلحات دون وعى حقيقى بها، وكأن هذه المصطلحات وسائل حماية ساترة للهزال، وتصبح العملية النقدية فى ظل ذلك وسيلة من وسائل التعمية بدلًا من الإبانة والكشف، وبدلًا من كونها وسيلة تفسير، تصبح وسيلة تعقيد. والنماذج الكاشفة عن ذلك التوجه كثيرة، وتشعر فى كثير من الأحيان أنهم لا يدخلون إلى النصوص والأعمال الأدبية بعقولهم وفهمهم، لكنهم يدخلون محتمين بالمصطلحات، فتغدو المقاربة النقدية جزئيات متناثرة لا تجمعها رؤية، أو توجهها معرفة. الفهم هو العتبة الأولى لأية مقاربة مهما تعددت الإجراءات المنهجية، وكثيرون من النقاد يمارسون المقاربة النقدية دون فهم حقيقى للنصوص. أما السؤال عن المعايير فهذا سؤال له مشروعية، ولكن المعايير ليست قارة، فهى مختلفة من زمن إلى زمن، ومن ناقد إلى آخر حسب ثقافته وسياقه الزمنى، فالناقد مثله مثل المبدع تتغير قناعاته ومعاييره. وأعتقد أنه فى ظل هذه الاختلافات بحضور المعايير أو غيابها، وبالرغم من أن حضورها قد يكون دعوة إلى التقعيد الممجوج، أن لكل عصر معاييره التى تشكلها الجماعة، وليس الفرد، فإهمال كتاب فى فترة زمنية، والإقبال عليه فى فترة أخرى، لا يمكن تفسيرهما إلا فى إطار أسس تلقٍ تصنعها الجماعة الثقافية.

كيف يمكن للناقد أن يحقق التوازن بين الالتزام بالمنهجية العلمية وبين الانفتاح على التجربة الإبداعية للنص؟ وما حدود التدخل النقدى فى عملية الإبداع؟

فى العملية النقدية سيدرك أى ناقد أن الأمر يخضع لمجهود كبير، ربما يوازى- إذا كان الناقد صادقًا مع نفسه فى العمل النقدى- عمل المبدع فى المعاناة، لأن هناك سحر الوصول إلى التراكيب النصية وقيمتها الدلالية والفكرية. وهذا لن يحدث إلا فى إطار نظرة مغايرة إلى المنهجية وإلى إجراءاتها، فهى ليست أدوات صلبة جاهزة، بل أدوات فيها الكثير من الليونة والمطاوعة، حتى تتشكّل وتتمحور على نفسها تمحورات عديدة، حتى تتساوق مع عدد غير محدود من النصوص. وعلى هذا الأساس نحن بحاجة إلى منهجية أو نظرية نصية، ليست بالمفهوم المعتاد أو المعروف، ولكنها منهجية أو نظرية تظلّ ناقصة وفى طور التشكيل الدائم، وهذا النقصان تكمله من النص، لأنه ينتج لها التجليات بأشكال مغايرة، ويفكك صلابتها أو جاهزيتها.

وهذا يعنى أن هناك مساحة من الأخذ والعطاء المتبادلين بين المنهجية والنصوص الأدبية، فكلاهما يمارس نوعًا من التأثير فى الآخر، ويكسر نفوره وتوحشه، مما يولّد أرضية مشتركة نابعة من الأسس المنهجية والنص، فكلاهما يحاول تقويض الآخر بفرض وجوده وحضوره وفاعليته. وقد يوجه ذلك فى بعض الأحيان إلى أن العملية النقدية بها جانب إبداعى، يتمثل فى التماهى مع النصوص والوصول إلى مكونات تداخلها وارتباطها، ويكشف عن أفق رمزيتها، لكن داخل تلقٍ خاص يشير إلى الاختلاف عن الآخرين. فرؤيته فى تلك الحال سيكون فيها نوع من المسّ الإبداعى الذى تولّد من القدرة على محاورة النص وتقكيك الأجزاء المكوّنة وتركيبها.

فى ظل هيمنة السوشيال ميديا و«النقد الرقمى»، هل ترى أن هذا النقد يمثل تهديدًا للنقد الأكاديمى الرصين، أم أنه يفتح آفاقًا جديدة للمشاركة والنقاش؟ وكيف يمكن الاستفادة منه إيجابًا؟

مع كل حدث كاشف عن اختراع جديد يرتبط بعملية الكتابة دائمًا ما تثار هذه الأسئلة التى تحمل الكثير من القلق والخوف، بداية من اختراع المطبعة إلى الذكاء الاصطناعى. فمن يقرأ ويطالع طبيعة النظرة إلى اختراع المطبعة يدرك أن مساحة الخوف والقلق لحظتها مساوية وموازية للمساحة ذاتها من الذكاء الاصطناعى، والخوف من مشاركته فى الكتابة الإبداعية أو النقدية، ومن المساحة التى يمكن أن يصل إليها فى المستقبل. أعتقد أن مثل هذه المخاوف طبيعية، ولكن فى النهاية يستمر الإبداع حاملًا على عاتقه هموم الإنسان وتطلعاته وإحباطاته. فالجزء البشرى الذى لا يمكن استنساخه، أو صناعة بديل له هو الذى يضمن لنا هذا الوجود الممتد بالرغم من اختلاف السياقات، وتعدد الاكتشافات من عصر إلى عصر.

وفى ظنى أن المؤلفات التى تقارب مثل هذه الظواهر مثلها مثل الإبداع المتهافت، لأنها ابنة زمنها، وستقل قيمتها بالتدريج بعد فوات الحاجة الزمنية أو الموضة. الشىء الذى يجب أن ننتبه إليه فى ظل وجود هذه المستجدات الحديثة يتمثل فى معاينة المتغيرات التى تصيب الكتابة نفسها وآلية تطورها حسب الوسيط. التأمل فى مثل هذه المتغيرات الكتابية وتعدد الوسائط يوجّهنا إلى أننا فى احتياج شديد لتأسيس منظومة جديدة للأنواع الأدبية، منظومة لا تحفل كثيرًا بالتحديد الصارم للأشياء أو الأنواع، بقدر ما هى منظومة لمعاينة القيمة الإبداعية أو الجمالية التى يتيحها كل شكل متأثر أو مندرج داخل وسيط ما. فحالة التماهى بين قصيدة النثر والقصة القصيرة جدًّا، أو الومضة يمكن معاينتها داخل هذا الإطار، دون كبير عناية بفكرة التحديد النوعى أو التسكين داخل نمطية جاهزة، وإنما يجب أن نصبح مهمومين بما يتيحه هذا الشكل من إمكانات شعرية وسردية داخل نسق القصر. وفى ظل ذلك يجب علينا الإفادة من الوسيط الجديد، بما يتيحه من إمكانيات، لأنه بالضرورة سيفرز واقعًا إبداعيًّا جديدًا، وأعتقد أنه واقع لا يقضى على مشروعية السابق، لأن الأساس الإبداعى بشرى أو إنسانى بالرغم من تعدد هذه الوسائط. فالذكاء الاصطناعى إذا تمّ استخدامه فى حدود كونه أداة مساعدة، وليس بديلًا عن البشرى، يمكن أن يؤدى إلى نتائج إيجابية، ويوفّر الكثير من الوقت والجهد اللذين يمكن الاتكاء عليهما فى تشييد نصوص جديدة ترتبط بالابتكار والإبداع.

يتطور الإبداع الأدبى باستمرار، فكيف ترى أثر هذا التطور على وظيفة النقد؟ وهل يجب على النقد أن يواكب التجديد فى الأشكال والأساليب الإبداعية؟

التطور شىء أساسى فى كل مجال، ووجوده حتمى فى مجال الإبداع الأدبى، وحتى فى الخطابات المرتبطة حتمًا بالإبداع مثل النقد. ولكن السؤال هل يتطور الإبداع دون أن يتطور النقد؟ لا أعتقد، لأن ذلك لو حدث، سيؤدى إلى الكشف عن خللٍ ما، وأعتقد أن مثل هذه الأفكار لا تتولّد إلا فى جوّ أو سياق قائم على الصراع المصنوع بقصدية بين المبدعين والنقاد، وخاصة عند غير المتحققين من القسيمين، لأن هذا النوع فى كل قسيم يحاول أن ينفض يديه بإلصاق التهمة بآخر بشكل فيه الكثير من التعجل.

إن نظرة فاحصة بداية من النظرية النقدية الأولى فى أدبنا المعاصر، وهى النظرية التى تشكّلت فى حدود كتابى (الديوان) و(الغربال)، ستكشف عن أنه ليس هناك تفريق بين المبدعين والنقاد، فالقارئ أمام مساحة واسعة من الإبداع والنقد، ولا يعرف من أين تبدأ خصوصية النقد وأين تنتهى، وكذلك مع الإبداع. مع كل نقلة فارقة فى أدبنا الحديث نحن أمام هذا التداخل بين الإبداعى والنقدى، وفى ظلّ هذا التداخل تذوب الوظائف المعرفية والتفسيرية، وتشكل جديلة واحدة، وتصبح كلًا واحدًا، ولا يمكن الحديث عن إبداع منفصل شامخ، ونقد تابع متدنٍ، فكلاهما متعلق بالآخر، وكلاهما يجب أن يكون لديه عين ثاقبة على المستقبل.

ما أريد التركيز عليه هو نفى حالة التباين فى سياق التفريق بين الإبداع والنقد، فلن تجد فى أى عصر من العصور جانبًا من الجانبين يتفوّق على الآخر، لأن الأمر فى التحليل الأخير لا يزيد عن وجود نخبة ثقافية تقوم بزلزلة السائد والقضاء عليه مع كل قفزة إبداعية. وهذه النخبة الثقافية غالبًا تمتهن الإسهام فى الجانبين، فالتفريق بين إبداع متقدم، ونقد متخلف تهمة يتأبطها الفارغون من المبدعين، وكأن النقاد لم يستطيعوا النفاذ إلى نصوصهم البائسة، ولم يوفقوا فى الوصول إلى القيم الفنية الكبرى المتوارية فيها، وهى القيم- من وجهة نظرهم- الأساس فى اللحظة الراهنة. الإبداع والنقد فرعان ينتميان إلى جذع واحد، ولا يمكن لواحد منهما أن ينمو بشكل صحيح دون أن يستند إلى الآخر مستخدمًا الغذاء ذاته، والفضاء المحيط، والشمس ذاتها. فكلاهما يرتبط بالسياقات الحضارية، ويتغير وفقًا لها، إلا فى حدود قليلة مشدودة إلى التاثر بثقافة الآخر المغاير، وهذا الأثر لن يكون له وجود لافت إن لم يتعاضد مع متغيرات حضارية تؤسس لوجوده، وإن لم يحتمه السياق، سيظل فى حضور النتوء الفردى الذى لا يشكل تيارًا.

فى رأيك، ما أبرز التحولات التى طرأت على السرد والشعر العربى خلال العقود الأخيرة؟ وما سمات هذه التحولات؟

التحولات التى يمكن رصدها بالنسبة للشعر أو السرد تحولات عديدة، لكنها بالرغم من ذلك تظلّ وثيقة الصلة برؤية فردية تعانى من القصور وعدم الشمولية وعدم الاكتمال، لأنها تمثل نزوعًا فرديًّا فى الأساس. بالنسبة لى أرى أن قصيدة النثر تجاوزت سؤال الماهية إلى سؤال التجلى، ومعاينة الأشكال العديدة لها، فلم يعد من المقبول فى اللحظة الآنية أن نتحدث عن تحديدها أو مشروعية وجودها، ولذا وجب التوجّه نحو المعاينة وإدراك الدقيقة بين أشكال كتابتها التى سوف تظل غير نهائية، لأنها تضع قدمًا فى الشعر حيث الثبات والاكتناز، وقدمًا أخرى فى النثر حيث الحركة والنمو، وكل ذلك يعطيها أبعادًا غير محدودة، لا يمكن التنبؤ بها.

الإنصاف يقتضى أن نشير إلى حالة من الكلاسيكية الجديدة ظهرت بشكل لافت فى السنوات الأخيرة، خاصة مع قبلة الحياة من الجوائز التى تحاول الإبقاء على هذا الشكل ضد طبيعة الزمن، وضد حركة التاريخ. ولكن هؤلاء الشعراء- ومعظمهم شباب- تلقفوا هذا السياق، وتولّد لدى بعضهم وعى جديد فارق بالبنية، ووعى خاص بقيمة المعرفة فى النصوص الشعرية، وهذا توجّه يضمن لهذا الشعر الكلاسيكى الجديد مساحة من التواجد والاستمرار والبقاء.

أما فى الرواية فأعتقد أننا على أبواب الأفق المغلق لهذا النوع، بالرغم من الظواهر الكاشفة عن تمدده وتغلغله، لكنها ظواهر تؤيد التوقع ولا تنفيه، فهذا التمدد يتحرّك وفق سياجات جاهزة، لأن معظمها يلحّ على أشكال وتوجهات فقدت نصاعتها بالتكرار، مثل التوجه نحو التاريخى، أو نحو تقنية المخطوط، أو نحو المزاوجة بين الماضى والآنى، وكلها آليات فقدت دهشتها واستنفذت صلاحياتها، فكأنها تكرار على لحن عزف كثيرًا. أما القصة القصيرة فأعتقد أنها على أبواب نهضة إبداعية، لأنها ابنة التيه، وتسرّب اليقين، وعدم التحديد وغيابه، فالسياق منذ عقد أو عقدين يكفل لهذا النوع الازدهار، فجميعنا أمام سياقات محيطة غير مبررة، أو غير مفسّرة تفسيرًا مقنعًا، وهذا كله وثيق الصلة بالكتابة المكتنزة التى تحاول التعاظم على أسسها البنيوية بالاكتمال، من خلال مدّ جسور التخيل أو المعرفة الخيالية، بالتركيز على قطاع جزئى، يكفل رؤية شبه واضحة للكلى.

هل تعتقد أن هناك مسئولية أخلاقية أو مجتمعية تقع على عاتق المبدع؟ وكيف يمكن للإبداع أن يساهم فى تشكيل الوعى الجمعى؟

بالتأكيد هناك مسئولية أخلاقية ترتبط بالمبدع وبمنجزه الإبداعى، ولكنها المسئولية التى لا يتحوّل معها الأدب بأنواعه المختلفة إلى شعار أيديولوجى، فقد رأينا كيف كان الأدب العربى والمصرى خاصة فى فترة المد الاشتراكى، يصطفى الأعمال والأدباء انطلاقًا من استجابة أفكارها وأفكارهم من مدرجة الأسس الحزبية، وهذا أدى إلى إعلاء قيمة كثير من النصوص دون مبرر فنى واضح، فقد كان التركيز على الأفكار الموجودة فى النصوص، دون اهتمام كبير على الكيفية التى تتجلّى بها الفكرة، وبين الحالين يتجلى الفارق بين الإبداع الحقيقى والإبداع المشدود إلى الأيديولوجيا، حيث يتحول فى وجهٍ من وجوهه إلى شعارات سياسية أو اجتماعية.

الأدب بأنواعه المختلفة يقوم على منطلقات عديدة، ومن ضمن هذه المرتكزات الأفكار التى ترتبط على نحوٍ خاص بالمسئولية الاجتماعية. ما نطلبه فى الأدب أن يكون أدبًا أولًا، أى يستوفى الأسس الأولى للفن، وفى ظل ذلك تظهر الأفكار الكاشفة عن المسئولية الأخلاقية بشكل غير مباشر، أى وهى ذائبة فى النسق الفنى الذى يفلح فى تغييب ظهورها المباشر. فالمباشرة أو السطحية تجعلنا نفقد الفن، ونفقد الموقف الأيديولوجى، فتكون الخسارة مزدوجة.

الإبداع الأدبى ركن أساسى فى التكوين الخاص بالفرد، ومن ثم فى التكوين الشامل للمجتمع، ولا أعتقد أنه يمكن أن يكون بناؤه سليمًا، ويهمل مرتكزًا من مرتكزاته المهمة. فسلامة البنية المجتمعية تتشكّل من تآزر هذه المرتكزات بشكل كاشف عن التكامل والتعاضد، فالفنون على تنوّع أشكالها الإبداعية ذات أثر فاعل داخل الطبيب أو المهندس، فكلاهما يتأثر بمجمل تحصيله من الفنون والآداب، صحيح أن هذا الأثر غير واضح وغير ملموس، ولكن بالرغم من كل ذلك فلا سبيل إلى إنكار ذلك الأثر.

تحدثت سابقًا عن وجود «تكتلات ثقافية» تؤثر على المشهد النقدى، فكيف يمكن مواجهة هذه التكتلات لضمان تقييم عادل للأعمال الإبداعية؟

الثقافة المصرية وضعها غريب جدًّا، بالرغم من كونها تمثل أول مركز ثقافى بداية من عصر النهضة. وتأمل حالها ربما يكون العنصر الأساسى الذى دفعنى إلى مثل تلك الإشارة التى جاءت عرضًا، لكننى هنا يمكن أن أتحدث فيه بشكل فيه الكثير من الاحتشاد والتركيز. معاينة حال الثقافة المصرية يمكن أن تكشف عن أن هناك أيادى كاشفة عن التكتل، وهى أيادٍ لا يمكن الوصول إليها بسهولة، ولكنك تستطيع أن تتلمّس الأثر الخاص بوجودها، وهذا يتجلّى فى جزئيات عديدة.

فى بعض الأحيان نشعر أن هناك توجيهًا نحو روائى أو روائية للحصول على الجوائز العربية والمصرية دون مبرر واضح، أو التوجيه نحو شاعر أو ناقد دون إنجاز، فتراه حاضرًا فى كل مكان، وعند البحث عن سبب ذلك تجد كثيرًا من الأذرع متداخلة وخفية، ولا يمكن الحصول على إجابة نهائية بالرغم من التعب أو الاستقصاء المصاحب، وبالرغم من الجماعية فى التساؤل. فالشلة أو الأذرع الخفية هى الأكثر تأثيرًا مقارنة بالشلة الظاهرة أو الواضحة للعيان، وذلك لأن الشلة الواضحة تتحرّك فى إطار من المشروعية والمنجز الخاص.

أما مواجهة التكتلات فهى يجب أن تكون نابعة من الاختيار الصحيح، فالاختيار إذا كان من البداية يراعى المكانة العلمية والأخلاقية فى إدارة المؤسسات الثقافية، وإدارة تحكيم الجوائز سنصل إلى نتائج إيجابية. وثمة وسيلة أخرى، وهى وسيلة ذاتية أخلاقية، لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها، وهى المسئولية الذاتية الأخلاقية لكل مثقف، لأنها تشكل حائط الصد الوحيد والفاعل أمام هذه التكتلات الظاهرة والخفية. وهذه وسيلة يمكن الاشتغال عليها على المستوى البعيد فى غرس هذه القيم الأساسية داخل كل فرد من بداية الوعى، حتى ترافقه على امتداد حياته وتاريخه.

فى رأيك، كيف يمكن للمؤسسات الثقافية (دور النشر، المجلات، المنتديات) أن تدعم النقد والإبداع بشكل أكثر فعالية؟

المؤسسات الثقافية لها تاثير كبير، خاصة إذا تمت العناية بها، وكان على رأسها أناس ليسوا مثقفين فقط، وإنما يجيدون فن الإدارة الثقافية والتسويق الثقافى. الثقافة المصرية التى كانت بداية من مستهل القرن العشرين حتى نهاية التسعينيات تجيد فن صناعة النموذج، فقدت بالتدريج هذه الميّزة بالرغم من توافر النماذج فى كل مجال. وأعتقد أن هذا ليس دور الدولة بمفردها، وإنما دور المؤسسات الثقافية الخاصة التى يجب أن تشارك بشكل فاعل طالما تضع أمامها التوجهات العامة للثقافة المصرية وتاريخها الطويل، فالثقافة فى كل دول العالم أصبحت مفهومًا متسعًا يشمل الحكومى وغير الحكومى. صحيح لدينا جوائز خاصة، ولكننا لا نسوقها بشكل كافٍ، ولا نشتغل على الفائزين بها، لأن حدود الجائزة فى الأساس لا تخرج عن مساحة تلميع صاحبها، والإفادة منها فى الاهتمامات الأخرى، وبالرغم من أن هؤلاء يستحقون الشكر والتقدير، إلا أن الأمر لا يزال محدودًا، ويحتاج إلى الكثير من العمل.

وربما يكون للمؤسسات الثقافية الإعلامية الدور الأكبر فى ذلك السياق، انطلاقًا من الطبيعة المهنية للمسئولين عن إدارتها، فالمجلات الثقافية مثل الثقافة الجديدة، وعالم الكتاب، ومجلة إبداع، وباقى الدوريات الأخرى يقع على عاتقها مسئولية التعريف بالمبدعين والنقاد، بوصف التعريف وظيفة أولى، تتبعها وظائف أخرى تقوم على الانتقاء الخاص للنماذج المهمة من كل هؤلاء، لكى يتمّ الاشتغال عليهم بفاعلية فى إطار التسويق، وذلك من خلال إظهار قيمة المشروع الأدبى بالتركيز على خصوصيته. ومن هنا تبدأ البنيات الأولى لتشكيل النموذج الثقافى الذى تستطيع الثقافة المصرية بكل مؤسساتها الاشتغال عليه.

هل ترى أن هناك فجوة بين المثقفين والجمهور العام فى مصر والوطن العربى؟ وكيف يمكن تجسير هذه الفجوة لتعميم الوعى الثقافى؟

بالتأكيد هذه الفجوة موجودة، خاصة مع المبدعين والنقاد الذين عاينوا فى شبابهم شيئًا من الجفوة مع السائد، وتعرضوا إلى شىء أشبه بالخديعة أو الدجل المحكم فى بداية التسعينيات من القرن الماضى، فتحت تأثير فكرتى (الغموض) و(الإبهام) تعرضت الثقافة العربية لأكبر هزّة أثرت على التواصل بين المثقف على تعدد منجزه والجمهور. ومرت سنوات كثيرة حتى اكتشف هؤلاء المبدعون والنقاد أنهم ضحايا فكرة خاطئة، فعادوا محاولين تأمل منجزهم مرّة أخرى، لاستعادة المتلقى والجمهور، ولكن حبل التواصل الذى تأسس فى عقود سابقة كان قد تأثر، وأصبح بحاجة إلى جهود مضاعفة، حتى يتخطّى المبدعون الآثار السلبية للدور اللغوى بكلّ تشكلاته، فى محاولة الوصول إلى لغة تقترب من العلم.

فى ظل ذلك التوجه القديم أصبحت للغة التى تحتوى على سمة جمالية أو أدبية، أو بها نوع من الوضوح فى معرض دائم للذم والانتقاص. فهذه النزوعات بالرغم من تجاوزها تركت آثارًا سلبية، لا يمكن أن تُمحى بسهولة، فقد نرى أثر هذه القناعات فى الكتابة النقدية المملوءة بالمصطلحات، مما يجعل الوصول إلى فكرة ناجزة أشبه بالبحث عن كرة صغيرة فى مروج واسعة الأرجاء. وتجسير هذه الفجوة يحتاج فى الأساس مساحة من الصدق مع الذات، والتوجه نحو الفهم قبل الكتابة على تنوّع أشكالها، وهذه ليست دعوة إلى الكتابة النمطية أو العادية، ولكنها دعوة نحو الوعى الذى يتطلّب فهمًا، بعيدًا عن المراوغات الفارغة من الفكرة والفن.

فى الختام، ما الرسالة التى يمكنك تقديمها للجيل الجديد من النقاد والمبدعين؟ وما النصيحة الأهم التى تود أن تقدمها لهم؟

لا أعتقد أن النصيحة يمكن أن تكون مقبولة مع المبدعين أو مع النقاد، ولكن غاية الأمر فى هذا السياق أن أوجّه كلمة ليست بوصفها نصيحة، ولكن بوصفها أملًاـ، أتمنى أن أكون أول الملتزمين بمطاردته، وهى أن يظلّ المبدع أو الناقد فى حالة سعى دائم للتجويد والتعديل، وأن يظلّ بعيدًا عن الشعور بالإنجاز، لأن تسرّب هذا الشعور، يمكن أن يكون له تأثير سلبى على القدرة فى الكتابة، وعلى القدرة فى الاستمرار، وهناك نماذج واضحة لهذا الأمر، نماذج تتصلب دون مبرر استنادًا إلى منجز غير واضح السمات، بل غير موجود أصلًا.