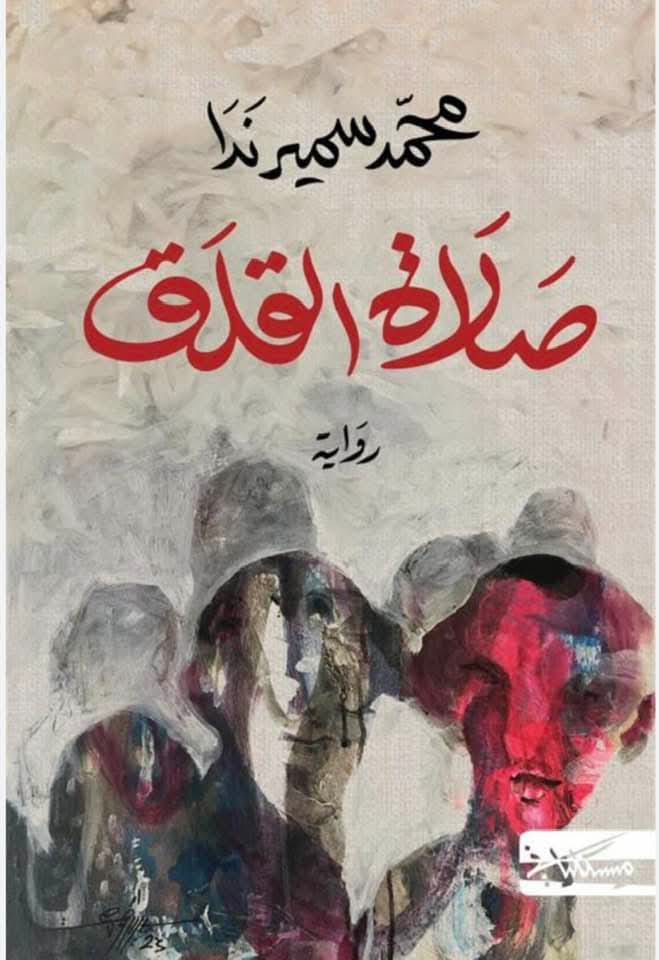

صلاة القلق

مقالي اليوم الأحد بالقدس العربي 18 مايو 2025

الخطاب المضاد والمتخيل العجائبي للحرية

في رواية صلاة القلق

للكاتب محمد سمير ندا

عادل ضرغام

في روايته (صلاة القلق) يختار الكاتب محمد سمير ندا حادثة معروفة، ليبني من خلالها قراءة أو إعادة قراءة لفترة زمنية من تاريخنا الحديث، عاقدا مجموعة من التشابهات والتوازيات بين مجموعة من الشخصيات وصفاتها والنماذج الحقيقية الواقعية، وكأنه يقدم مراجعة نقدية لتاريخ هذه الفترة، ذلك التاريخ المدوّن أو المتفق حوله، ليشكل نسخة أخرى لا تدّعي الموثوقية أو الصدق، فكل الحوادث والمرويات مشدودة إلى نسق خيالي وواقعي في آن. والخيالي هنا لا يجرح مشروعية الحقيقة، بل يجعلها تتجلى على نحو ما، ويقوم بإحداث زلزلة أو زحزحة لهذا الخطاب المستقر، بصياغة خطاب مواز.

في رواية تقدم خطابا من خطابات المراجعة، وتؤسس رموزها لهذا الهدف، يجب ألا نأخذ الرموز على إطلاقها، فكل شخصية تشكل رمزا لوجود واقعي تأخذ منه وتعطيه في جزئيات محددة، وليس في إطار التصور والتمدد الكامل للجانبين. فاللافت للنظر أن الحدث الواقعي الذي يشار إليه في نهاية الرواية من خلال وثائق وأخبار صحفية، يأتي وكأنه خرق لنسق سابق، أو فقد وتشظ لهوية متعالية مؤسسة في مساحات المرموز إليه، بصورته المقدّسة التي أُسس لها، وبالهزيمة التي ذهبت بهذه الهالة المصنوعة، أو على الأقل سمحت بمشروعية الأسئلة حول جدوى هذه النظرة المقدّسة.

في إعادة قراءة الخطاب المستقر هناك تعرية لأذرع السلطة التي تمارس التبرير والتغييب، فهذه الأذرع، يتم الاشتغال عليها بدقة، حيث تمارس وظيفتها في تفسير أو تبرير أي توجه من السلطة التي تدور في إطارها، وكلاهما- أي التفسير والتبرير- يلجم بدايات أي خروج أو تذمّر، وكأنهما معا يشكلان أداة للتنويم والتغييب. وأمام هاتين الوظيفتين يجد القارئ نفسه في مواجهة تاريخ مصنوع مملوء بالفجوات والثقوب، ويصنع ذاكرة جمعية مشوّهة، يستفحل وجودها بالسرديات المصاحبة، وتتأصل في هيئة مقدسة، لها قدرة على الفعل حتى في ظل الغياب.

السرد في الرواية ليس سردا عاديا، ولا يهتم بتقديم حكاية ممتدة ناجزة، فمعظم السرد- بعد الوعي باللعبة السردية في نهاية الرواية- سرد قائم على ذاكرة لا تخلو من التشويش، وتخلط الواقعي بالخيالي إذا توافرت بالفعل مسافة بينهما، والحقيقي بالزائف، وتعتمد في أحيان ليست قليلة على نزوعات عجائبية للإبقاء على فكرة الحرية بوصفها نقطة الوصول أملا حاضرا في كل آن. فالسرد لا يقدم حكاية كلاسيكية، ربما لاعتماده في أجزاء من النص على ما يمكن أن نطلق عليه تعددا صوتيا في الفهم الأولي، ولاعتماده على نقض خطاب مؤسس، وعلى القارئ أن ينصت إلى كل الأصوات، لكي يستطيع أن يكوّن تصورا ما عن هذه الحكاية التي تجلت بشكل مفتت، وغير تامة الأركان أو الأجزاء.

التعدد الصوتي في بعض الأجزاء سيؤدي دوره في انفتاح النص، وتشظي وجهات النظر، لأن كل صوت لا يطابق الاخر، في وجهة نظره، ففي بعض الأحيان نجد صوتا ينقض رؤية الآخر، أو ينفرد عنه بإضافة جزئية أو توجه مغايرين، أو يقدم انحيازا لرؤية ضد أخرى. بالإضافة إلى أن النص الروائي في عقده للرموز، واستجلاب الإيماءات والإيحاءات دائما ما يشعرنا في بنائه لخطاب مضاد- خاصة في الجزء الأخير من النص- باليقين ونفي ذلك اليقين من خلال الحلم والعوالم العجائبية.

التقديس والخطاب المضاد

تشتغل الرواية في تفعيلها للحادثة الواقعية، وإعادة تخصيبها في سياق جديد يرتبط بإعادة القراءة بالسياسي الملتحم بالديني، على فكرة أساسية ترتبط بالغياب أو الانقطاع أو العزل عن الخارج المحيط، وتنقل فكرة العزل المرضي إلى سياق سياسي سابق، تُسلب فيه الحريات الفردية والجماعية، بسبل ومنطلقات عديدة، وذلك لتمكين سلطة وحيدة، وخطاب وحيد، وإسدال قداسة على صاحب السلطة وخطابها، وعلى كل من يمثله أو ينوب عنه. فالسلطة في الخطاب المهيمن الذي يحاول النص الروائي تفكيكه نموذج دائم التكرار.

تفترض الرواية في بنائها وفي تناولها لفكرة السلطة أن هناك تشابها بين السلطة برأسها الأكبر وممثليها أو رموزها، ولهذا نجد في النص الروائي ثمة تشابهات بين رأس السلطة (ناصر) و(خليل خوجة) مسئول الدولة عن النجع المعزول، وناصر في النص الروائي شخصية غائبة يحضر بالحديث عنه، وبمقولاته، وبتمثاله الموضوع قريبا من بيت خليل خوجة، فكلاهما يمثل الآخر ويشير إليه، وقد تجلى هذا الارتباط والتشابه الخاص بينهما على لسان أكثر من شخصية، مثل شخصية (زكريا النسّاج)، أو شخصية (نوح النحّال)، يقول النحّال موجها حديثه إلى الشيخ أيوب حين حاول ممارسة دوره في التبرير والتفسير مستندا إلى سلطته الدينية (الحرب التي تتشدق بقداستها فوق منبرك المتداعي كل جمعة هي حرب خليل الخوجة، وثلته التي نصبته نبيا).

إن كل سلطة تصنع شبيها لها، يقوم بدورها في المكان الموضوع فيه، والشبيه المصنوع، عليه أن يقوم بعمليتي التبرير والتفسير، لكل ما يقوم به صاحب السلطة، مقلّدا إياه في توجهه ورد فعله. وقد أسس النص الروائي في جزئيات عديدة منه لتلك المشابهة، فالتوزع تجاه الزعيم صاحب السلطة، يشابه توزع الناس في النجع المعزول حول شخصية خليل الخوجة، بل ويقدم النص الروائي- فوق ذلك- تماثلا في الناحية الشكلية، فتقول الرواية على لسان النحّال (استطال وجه الخوجه، وبات يتشبه بالتمثال المنتصب في صدر داره).

حالة التماهي بين صاحب السلطة وممثليها، تجذّر في هذا السياق خطابا واحدا، ولا يسمح بوجود أو شيوع خطاب مغاير، يؤثر أو يجرح واحدية الخطاب، وليس هناك مساحة للرفض، فقيمة الخطاب مساوية لصاحب السلطة وممثلها، ولهذا نجد أن رفض النسّاج عرض منسوجاته وبضائعة في دكان خليل خوجة- ممثل السلطة- يفسّر بكونه سلوكا معاديا للدولة، لأنه بسلوكه أوجد مساحة من الحرية الفردية للحركة، ولم يمارس الانحناء الذي يقوم به الجميع. وفي بناء واحدية الخطاب نجد أن الرواية لا تؤسسه في فراغ، وإنما تستند إلى مرتكزات تولّد له مشروعية الصواب والعلو. المرتكز الأول يتمثل في صناعة القداسة الخاصة بالزعيم، ليصبح المقدّس الملهم، وتؤسس الرواية هذه القداسة على ألسنة بعض الشخصيات، وكأنها فكرة مستقرة، تقرّبه من الإله، والخروج من نسق البشر. فالبشر بشكل عام في لحظات الخوف والقلق ميّالون إلى صناعة هالة وقداسة لشخصيات عادية لإيجاد مساحة من الاستقواء. فصورة الزعيم المقدسة لا تنفصل عن العجائبية التي ترسمها المخيلة الشعبية فتحيله إلى أسطورة، مثل قدرة تمثاله على مواقعة النساء اللواتي يتأخرن بعد المغرب في الحقول، بقدرة خارقة وفحولة، أو معاقبة الأطفال والفتيان السهارى.

يأتي المرتكز الثاني متمثلا في ذراع من أذرعة أية سلطة، له أهمية، حيث يملك مساحة إقناعية، لارتباطه بالدين، وبالسلطة الدينية، وذلك لقيام ممثليها بوظيفتي التبرير والتفسير. فالأب جعفر شيخ المسجد برواياته الخارقة التي يرويها الناس، حول عودته من الموت، يقول عن دورانه في فلك السلطة وصاحبها، وتحريفه لآيات القرآن لكي تناسب الزعيم (ربما أنعت بين الناس بالجنون، لو شككت في الوجود الإلهي، ولكن إنكار مكانة الزعيم حتما سيترتب عليه أمور أشد قسوة، وتنكيل لا يحتمله عجوز مثلي). والنص الروائي في تشكيله لممثلي هذه السلطة يشير دائما إلى دور وإلى وظيفة منوطة بأصحابها، قد يتفاوت أداء ممثليها بين قوة وضعف، ولكن الوظيفة تظل حاضرة، فأيوب يقوم بالدور نفسه الذي كان يقوم به أبوه، في قدرته في التنفيس عن الشعب بمواعظه، وإسدال صبغة دينية على الحرب، وكلاهما يكتسب هالة جزئية من القداسة بسبب وظيفته من جانب، وارتباطه بالزعيم من جانب آخر، تقول الرواية مشيرة إلى هذا الدور المستمر (القفطان ذاته، والعمامة ذاتها، ووجوه متشابهة تبحث عن اللسان ذاته، ليتلو عليهم أخبارا تثبط الهمم وتعطل التفكير). ويتماس مع هذا الدور صوت عبدالحليم حافظ الذي جاء في النص الروائي بوصفه فاصلا بين المكونات السردية، وتوزعها بين الغياب والتكلّم والحواشي، وكأنه موسيقى تصويرية. صوت عبدالحليم- بالرغم من دوره الإيجابي في نهاية الرواية وإبقائه على أمل الحرية موجودا داخل المتخيل- يمارس الدور ذاته، في تجذير مساحة من التخدير، ونفي القدرة على الفعل، بصناعة أسى يشكل حالة من الثبات والوقوف.

يأتي المرتكز الأخير مرتبطا بتوحيد مصدر المعرفة، وغلق النوافذ أو الكوى التي يمكن أن تقدم رأيا آخر مغايرا، ومن يتجاسر على كسر هذا الأمر يصبح مصيره الاختفاء، مثل اختفاء زوجة (خليل خوجة) التي أدركت أشياء غير مسموح بها. وتوحيد مصدر المعرفة أقرب في التصور إلى الذراع الإعلامية التي تعمل على تأسيس القداسة القائمة على الواحدية والفرادة، من خلال قصر المعرفة على وسيلة واحدة تتحكم فيها السلطة، تتمثل في جريدة (صوت الحرب)، حيث توزّع يوميا على كلّ سكان النجع. وبتوحيد مصدر المعرفة يمكن للأكاذيب- في منطق النص الروائي- أن تكتسب نوعا من المشروعية، كأن يروّج خليل خوجة عن نكسة أو هزيمة 67 بوصفها نصرا، وأن اكتمال عملية التحرير قد تمت في الخامس عشر من يونيه في العام ذاته، أو اعتبار الهزيمة مناورة سياسية، أو إشارة إلى القمر الصناعي وسقوطه في تبريرهم سقوط النيزك أو الشهاب الذي جلب المرض لسكّان النجع، باستثناء (شواهي الغجرية)، و(حكيم) ولد خليل خوجة.

قيمة هذا العمل الروائي تتجلى في اعتماده من بدايته إلى نهايته على الإيحاء والإيماء، حتى في صناعة رموزه، فقد ظلت هذه الرموز مشدودة للواقعة الحقيقية الخاصة بالمرض والعزل والتخويف من خلال الألغام، ولكنها لا تكفّ عن الإشارة إلى شخصيات واقعية حقيقية في الأفق السياسي القريب، ويصبح العزل الواقعي- في ظل ذلك- سمة دالة على غياب الحرية، فكل الشخصيات- بعيدا عن رمز الحرية الأثير في النص الروائي (شواهي) الغجرية- لديها نزوع للخروج من النجع، (فوداد) القابلة أو الداية تقول (يعوي ذئب على مبعدة مني، فيصلني صوته المحزون، من قلب حزام الألغام، أتعجب إذ ينال الذئب من الحرية وحسن الطالع، ما لا يحظى به آل النجع).

وإذا كان العزل تحوّل في سياق النص الروائي إلى غياب للحرية، فإن الخروج عن حدود النجع يمثل فعلا من أفعال التجاوز، ضد التنميط، بفعل ممثلي السلطة السياسية والدينية الذين جعلوا حال النجع راسخة في إطار التنميط، والسير في أطر وتوجهات محددة سلفا، لا يتجاوزونها، يتجلى ذلك في قول عاكف الكلاف (الناس كأنهم يبيتون في توابيت مغلقة، يصبحون ليفعل كل منهم ما أُملي عليه قبل أن يسارع بالعودة إلى تابوته عقب المغيب).

والمتأمل للشخصيات التي عبر عنها (حكيم) ولد خليل الخوجة كتابة بعد قطع جزء من لسانه من خلال ضمير المتكلم، بعيدا عن نسق السلطة المهيمنة وممثليها، يجد أن هناك اختلافا واضحا في الرغبة في التنصل من نمطية أهل النجع والخروج منه، وأن هناك فرقا في وجود القدرة على التجاوز بين هذه الشخصيات، وكل هذه الشخصيات في إطار النص السردي لديها خروجات أخلاقية، كتبها حكيم على جدران بيوتها، وكأنه يمثل في لحظة ما المعرفة المفقودة أو المكبوتة، قبل أن يتحوّل في نهاية الرواية إلى دلالة جديدة. فنموذج الشخصية المستكينة التي تتحرّك في حدود النمط الجاهز، يتمثل في (محروس الدباغ)، فرأيه جيد في خليل خوجة، وينعته (بالرجل الخيّر)، فهو نموذج أو مثال للمؤمن بالتاريخ المستقر المتفق حوله، وبالذاكرة الجمعية التي تحاول السلطة خلقها داخل كل فرد، فلديه قناعة بالحركة النمطية والركون للثابت.

وقريب من التوجه السابق تأتي شخصية (عاكف الكلّاف)، حيث تقف رغبته في الخروج من النجع، خارج حدود الألغام، للوصول إلى بيطري لعلاج مواشيه، فهو يتحرّك داخل التنميط، مملوء بالثقة في الزعيم، وفي قدرته الحكيمة، وليس لديه أية مشكلة مع ممثل السلطة (خليل خوجة)، يتجلى ذلك في قوله (حاولت أن أكره الزعيم، لكني لم أستطع)، بالإضافة إلى كونه يستغرب دعوة (نوح النحّال) إلى الثورة، وليس لديه مشكلة بالعودة إلى النجع بعد علاج مواشيه. أما الاتجاه الآخر فيمكن رصده في وجود شخصيات مثل (نوح النحّال)، حيث يأتي زعيما للمتمردين ضد أقطاب النسق المهيمن والمؤسس. وقد وجّهت هذه الشخصية توجيها سرديا خاصا، يجعلها قادرة على حمل هذا التوجه المعارض والمباين للسائد، فلديه سابقة مع زوّار الليل، ولديه ثأر شخصي مع خليل خوجة، ومن ثمّ فإن سعيه للحرية- ارتباطا بالنتائج الخاصة بحرق الثوّار مع من ثاروا ضده- يحمل حسّا انتقاميا، ولا يتوجه إليها بوصفها فكرة مثالية ممتدة.

ويتجاوب مع النحّال شخصية (زكريا النسّاج)، الفلسطيني الأصل، فقد تطوّع أبناؤه الثلاثة في الحرب، للخروج من النجع، وهو لا يؤمن بالزعيم، ولا بقداسته، ويقوم بتمزيق صوره والملصقات الخاصة به، ولهذا نجده مقتولا قبل ثورة النحّال. وتأتي شخصية محجوب النجّار نموذجا له خصوصية، لأنه نشأ منذ طفولته على المخاطرة، وحب الحرية والطيران ومعانقة المجهول، فكأن الرغبة في الخروج من النجع تعبر عن وجود حقيقي متأصل بداخله، فهو يرى (أن الحرية هي المصل، بيد أن الحرية لا تفيض من أنفاس المقهورين)، ولكن خروجه وتمسكه بالحرية، يتوزاى مع تكرار المهيمن الآني، لإيمانه بنبوة طفله القادم.

من تجاوب الأصوات إلى المتخيل العجائبي للحرية

بنية الرواية لا تتبع منطقا مستقرا من البداية إلى النهاية، فالرواية تقدم بنية مجزأة مشدودة إلى فعل الذاكرة، وكلما وصل القارئ إلى تصوّر بنائي يلمّ شتات وجزئيات السرد، يجد أن هناك تحويرا جديدا، يظهر على السطح، فهناك في البداية توزّع بين الغياب وأصوات المتكلمين الساردين الذين يتغيرون في كل جلسة سردية، ليمنحه النص الروائي القدرة على السرد والتحكم في حركة المعنى، ولكن هذه الآلية الخاصة بأصوات المتكلمين، يتمّ تغييبها من خلال إدراك أن هناك لعبة سردية أخرى، حيث يقوم (حكيم) ولد خليل خوجة بتقمص شخصيات هؤلاء الساردين، وهذا يجعلنا- أو يجعل القارئ- يقرأ نصا روائيا، تمّ بناؤه على نص روائي من جهة أولى، ومن جهة أخرى يصبح المسرود عن هذه الشخصيات- حتى وإن جاء بضمير المتكلم- في حيز الرؤية الفردية لكاتب هذه الأحاديث أو الجلسات، وخاضعا لوجهة نظره، ووعيه، فنفي صفة الارتباط أو الإلصاق بأصحابها له دوره في جعل هذه النسخة السردية المضادة داخل حيز النقد والإضافة والتعديل، ويجعلها شبيهة بغيرها من النسخ السابقة أو اللاحقة في خضوعها للقراءة وإعادة القراءة.

وقد أدت هذه الآلية وظيفة أخرى ترتبط بتجاوب السرد المقدم من خلال هذه الأصوات، فتحوّلت إلى جزئيات مكملة ومؤسسة للحكاية التي لم تقدم في شكل كلاسيكي متنام، بل في شكل أقرب إلى التقطيع، فالقارئ أمام أصوات سردية لا تتدابر أو تختلف اختلافا واضحا إلا في جزئيات تتعلق بعلاقة بعضها بخليل خوجة، وبالضرورة بصورة الزعيم، ولكنها تقوم في النهاية بوظيفة تكاملية للنص الروائي، وتقديم بعض الكشوفات وإكمال الفجوات، ويكشف عن هذا التجاوب الآلية السردية الأخيرة الخاصة بالحواشي أو ملاحظات مؤلف أحاديث الأصوات نفسه. تبدأ الرواية بسرد ضمير الغياب، حيث يقدم فرشة سردية كاشفة على مدار جزئيات أو دفقات سردية كاشفة عن المكان أو الشخصيات أو طبيعة الصراع.

إن الأجزاء الأربعة التي تتجلى على مسافات متباعدة في النص الروائي، وتأتي مسرودة بضمير الغياب، يؤسس من خلالها الخطاب السردي مساحات للرموز، وإطارات يتمّ تضفير الحدث فيها داخل سياق خاص يجعله صالحا وقابلا للإيحاء والانتقال من سياق إلى سياق. وهذا يمنح المتلقي قراءة مغايرة لبناء تاريخ شعبي لفترة شديدة الخصوصية من تاريخ مصر الحديث، خاصة إذا استحضر القارئ حدث انفجار النيزك أو الشهاب، وما يوازيه من أحداث، وما تجاوب مع كليهما من جزئيات كاشفة عن بداية تفسخ الصورة المقدسة للتمثال، فانشطاره إلى نصفين علوي وسفلي- تمثال ناصر- يوجّه نحو بروز مساحات من الشك حول الصورة المقدسة التي يؤمن بها كثيرون.

ولهذه الجزئيات المسرودة بضمير الغياب وظيفة أخرى تتمثل في تشكيل فصائل الصراع، وتمارس بالتدريج من خلال تناوب حضورها بوصفها جزئيات فاصلة بين جلسات السرد بضمير المتكلم نوعا من التصفية لهؤلاء الثوار الذين تشكل لهم إطار مضاد للواحدية والخطاب المهيمن، حتى نصل إلى الجزء الأخير (الثورة تلتهم الثوّار)، ولا يتبقى منهم سوى حكيم بن خليل الخوجة، الذي يجد بغيته في الخروج والتجاوز- ولو على شكل عجائبي فانتازي- بمساعدة شواهي الغجرية.

إن فعل التصفية لهؤلاء الثوّار، ووقوفه في النهاية عند شخصيتي (حكيم) و(شواهي) يضعنا وجها لوجه أمام حتمية معاينة هاتين الشخصيتين بحضورهما القوي في النص الروائي، وإن كانت الوثائق في نهاية النص قد ألقت بعض الشك حول وجود شخصية شواهي حقيقة. وقد قدمت بصورة لافتة من خلال أحاديث الشخصيات عنها، بوصفها تمثل أملا أو متخيلا نموذجيا لكل رجال النجع بداية من الولي الشيخ جعفر، ومرورا بابنه أيوب، وانتهاء بحكيم، مما يجعل تفسير وجودها ووظيفتها- إنصاتا إلى الفكرة المعرفية بالنص الروائي- مرتبطا بالحرية في معناها المثالي، ولا يخلو وصف (الغجرية) هنا من قصدية، للإشارة إلى الروح الحرّة التي تأبى التدجين والتنميط، فحضورها في النص الروائي لا يكفّ عن الإشارة إلى فكرة الحرية، والتعاظم على الأسر والعزل، والابتعاد عن التبعية، فهي على لسان ورؤية وداد القابلة (ظلت تطارد سراب حلم مغاير، طبيعتها الغجرية شبّت بها عن طوق الطاعة، لتنطلق في فضاء من التمرّد، لتغدو بمرور السنوات وحدها قافلة من غجر).

وتكاد (شواهي)- بالإضافة إلى حكيم- الشخصية النسوية الوحيدة التي لم تتأثر بالخلل الجسدي، مثل تساقط الشعر والجفون الذي أصاب الجميع بسقوط النيزك أو سهم الله أو الحدث الجلل، لأنها ظلّت بعيدة عن الخنوع والتدجين، فلديها توق للخروج من محددات النمط والتطويع، فنراها تقول عن النجع ونسائه (كل قصصهن تدور في أفلاك الخوف، أبطالها نداهة، وظلال وشيخ عائد من قبره). فشواهي تعتبر الرمز الخاص بالحرية، بسلوكها اللافت من البداية، ونفورها من العاديين من البشر. وقد شكلّت في ظلّ هذا الإباء والشموخ صورة متعالية، وقد أثر ذلك في تشكيل فارسها وعالمها الخاص داخل إطار مثالي، يتخلص من كل نقائص نجع المناسي، تقول الرواية على لسانها (أريده حرّا... في عالم آخر لا يعرف الألغام، والتمثيل والأوبئة، عالم بسيط، لا يثقل هواءه القلق، ولا تمطر سماؤه الحجارة... عالم لا يُقتل فيه النسّاج، ولا يعرف عجز الشيخ أيوب، ولا جنون النحّال المكلوم).

واصطفاء حكيم- وهو ولد خليل خوجة ممثل السلطة المهيمنة، بالإضافة إلى ميلاده في الخامس من يونيه، قبل النكسة بخمس سنوات- يحتاج إلى مبرر نابع من التوجيهات السردية الخاصة بتشكيل حدود وملامح شخصيته، فكل الفصائل والتكوينات الأيديولوجية المتناحرة من شخصيات النجع كانت تنظر إليه نظرة خاصة، فالنساج الذي قُتل غالبا بيد أبيه خليل كان يقرّبه، وكذلك باقي الشخصيات على اختلاف توجهاتها. فقد أثر يتمه بغياب أمّه على اقتراب الجميع منه، بالإضافة إلى قطع جزء من لسانه جعله عاجزا عن الكلام.

تدخل الرواية بداية من العنوان (استشارة طبية) منعطفا جديدا قبل العنوان الأخير (هوامش كاتب الجلسات)، حيث نجد (حكيم) مريضا نفسيا، ولكونه مقطوع اللسان يستبدل الكلام بالكتابة، وهو توجه يعطي من خلال الخيالات المرضية مساحة أكثر اتساعا للترميز، ولانفتاح العوالم وتداخلها. فنرى صوته- أي صوت حكيم- أقرب إلى صوت أو خطاب للتاريخ الشعبي المناوئ للخطاب التاريخي الأحادي الذي يتفق حول مشروعيته الجميع، فيقدم خطابا يزحزح الخطاب التاريخي، ويشوهه بالتدريج، وكأنه يقدم خطابا مضادا لخطاب مستقر، لا يملّ من إرساء حدوده، في سياقه الزمني، وفي السياقات التالية، من خلال الامتدادات الأيديولوجية.

وتأتي هوامش كاتب الجلسات متجذرة دلاليا في حدود إكمال الفجوات الناقصة، أو توسيع دلالة حدث، فخطاب الهوامش خطاب تفسيري لخطاب الجلسات السردية المرتبطة بتقمص الشخصيات التي غاب صوتها بالموت أو القتل، مثل تفسير فجوة غياب الأم، واختفائها، بسبب المعرفة، وكشفها عن أشياء مختفية ومستورة، يحاول خطاب السلطة بتوجهه المهيمن حجبها عن الناس، لكي تظلّ فزّاعة صناعة العدو فاعلة في إسدال الخوف والقلق لدى سكّان النجع. يسير حكيم في مدار والدته بعد اختفائها، فيكشف عن الكذب والزيف، مثل كتابة أبيه خطابات الجنود إلى أهلهم في النجع أثناء الحرب، وتزييف أحاسيسهم، يقول في واحد من هوامشه (كنت أعرف أن معوّل الحقيقة هدّام، وأنه كفيل بنسف قصص الخوجة، وفضح كل المتواطئين بالصمت مع القهر).

بداية من الهامش الرابع تتعاظم دلالة الأم التي اختفت دون معرفة حقيقة مصيرها، لتصبح بهذا الاختفاء ذات دلالة أكثر اتساعا، حيث تتوحد من خلال الغياب بمساحات الوطن. وفي الهامش ذاته، ومن خلال نفي التشابه بشكل تدريجي بين التمثال المكسور وجمال عبدالناصر، يتحرك النص بعيدا عن محدوديته السياقية، وظروفه التاريخية، ليشير إلى دلالة أكثر انفتاحا، ليصبح النص دالا على كل سلطة تحاول أن تسدل هيمنتها بتوحيد مصدر المعرفة، وتغلق نوافذها، فتقمع شعبها، وتسلبه حريته الفردية والجماعية.

في الهوامش الأخيرة تتشكل الحالة العجائبية المرتبطة بالأحلام، ومن خلال تشابهات عديدة، مع الطوفان أو الميلاد الجديد، في خروج حكيم من النار سليما معافى، ولقائه وارتباطه (بشواهي)، نموذج أو رمز الحرية الأكثر اكتمالا وحضورا، في رفضها حتى بعد النجاة من الطوفان أو بعد الميلاد الجديد لكليهما، أن تعيش منزوية أو مقموعة في ظل شخص آخر، فتتركه في محطة القطار الذي يشير وجوده إلى العودة إلى النسق الطبيعي للحياة بعيدا عن السياق أو النمط الأحادي السابق، فتظل شواهي فكرة مثالية مجردة للحرية يحاول الجميع الاقتراب منها، والعيش في كنفها، أو مطاردتها في لحظات وأزمنة الغياب، ومن ثم يأتي صوت حكيم وهو على مشارف لحظة جديدة مشيرا إلى غيابها، في قوله (أنا ابن زمان الصوت الواحد، والنبرة الواحدة، والنشيد الواحد، والصحيفة الواحدة، فهل تعيد التناغم والتجانس بين هذا العالم البريء). ففي هذا القول توجيه نحو سياقات عربية ماضية وآنية ومستقبلية، وكأن هذه الرواية تشتغل على جزئيات أصبحت ملازمة للهوية العربية، تعمل جاهدة على التخلص منها.