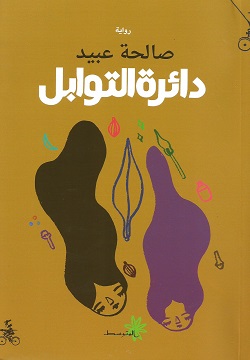

ثنائية السيد والعبد في رواية دائرة التوابل للكاتبة صالحة عبيد

ثنائية السيد والعبد في رواية

دائرة التوابل للكاتبة صالحة عبيد

عادل ضرغام

في روايتها (دائرة التوابل) تمارس الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد نوعا من مطاردة الموت ورائحته للوصول إلى أسراره وحكاياته وسردياته، فالجسد بعد الموت- في منطق الرواية- ليس غفلا من الأسرار والحكايات خاصة إذا كان هناك في الأفق انطلاقا من شيوع الرائحة أسرار يتم التوجه إليها، فالجسد بعد الموت يصبح خفيفا هشّا متخلصا من كل أثقال الحياة، وكرة النار والصراع، وأنساق ومحددات الحركة. والكتابة السردية في النص الروائي لا تصل بالقارئ إلى يقين، ولا تكشف بقدر ما تخفي، حتى في كشفها للأسرار والارتباطات تجعل ذلك الكشف محاطا بغلالة رقيقة، تجعل يقين التأويل أو مشروعيته واقفة عند حدود الشك في اكتمال منطلقاته، مما يدفع إلى التروي والتأمل الطويل.

فالرواية في تأسيس الارتباط بين الخيوط السردية، ومشروعية التكرار، واستمرار الرائحة ومطاردتها، لا تحيل القارئ إلى أشياء يقينية، هي فقط- أي البنية السردية- تضع للقارئ إشارات يمكن أن تكون هادية لكشف جزئي عن مساحة من الارتباط أو التداخل أو التناسل بالرغم من الامتدادات الزمنية بداية من زمن عبدالله بن المعتز إلى اللحظة الآنية. رواية لا يستطيع القارئ تفكيك شفرتها، أو حدود بنيتها وإطارها المعرفي إلا من خلال وقفة طويلة عند الفصل الأخير الذي يمثل المرتكز الضوئي، للكشف عن الحدث المحرّك لحركة المعنى والتسريد في الخطوط السردية الثلاثة، ويؤسس رابطا لمساحات الاختيار في كل خط سردي، وما يتجاوب معها من تشابهات وتباينات في كل ما يتصل بالجدار العازل بين العبد والسيد.

فالرواية في الخيوط السردية تقدم تمظهرات للسيد وللعبد بداية من الخط السردي القديم، ومرورا بصيغ تمظهر جديدة تكشف شكليا عن انتهائه تحت سطوة معاصرة، وواقعيا عن استمراره بشكل أو بآخر. ولكن هذا الاختلاف في تشكلاته يظل حاضرا في وجود الرائحة أو انعدامها، للكشف عن مآلات الفقدان، وانبتات التواصل الكاشف عن الحب، في ظل ترابطات يحرّكها الواجب، ولا تحرّكها المحبة، سواء داخل حدود العائلة، أو حدود العلاقة بين الزوجين، لأن كل هذه التجليات مشدودة إلى الحادثة الأولى من خلال الذاكرة التي تؤدي دورا يشمل ديدن الوجود في إعادة تكرار الحكاية بتجلّ مختلف.

الرواية لا تقطع بشيء نهائي في تلقيها، ولا تستجيب للجاهز أو المستقرّ، لكنها تصنع تفردها في اعتمادها على إثارة دلالات مهمة تلمسها، وتراقب حركة دورانها وتكرارها، وتظل متحركة بوصفها دوائر مشدودة للجذر الأساسي، منضوية في إطاره، ولكنها تصنع تميّزها في كل مرحلة زمنية مشيرة إلى تجلّ جديد، لكل أشكال الحيف والظلم. فالحياة- في منطق الرواية- لن تفضي إلا إلى إطار خاص من التكرارات ارتباطا بذاكرة فاعلة أو انشدادا لرائحة أو روائح متشابهة في كل فترة زمنية.

النص الروائي لا يقدم للقارئ حكايا أو قصصا كاملة، لكنه يقدم نتفا مبتورة، وعلى القارئ أن يجمع هذه النتف، ويصنع منها إطارا خاصا للوصول إلى المعنى الفلسفي للحياة أو الوجود، وللصراع الكاشف عن كرة النار التي تتشكل في أشكال عديدة. فالحكاية بحد ذاتها ليست مقصودة، ولكن المقصود ربما يتمثل في مقاربة كل صيغ الوجود الجائرة التي لا تكفّ عن جورها وحيفها، واستمرارها في نسق الثنائيات والتسكينات الجاهزة للسيد والعبد، أو للمهيمن والمهمش أو المنبوذ.

تداخل الخيوط السردية

تتماس اللقطة الأخيرة في الرواية، قطع الأم لأنفها وأنف الرضيعة ابنتها بوصفه تحررا من لعنة، مع التصدير في بداية العمل الذي يقول (المكونات اللازمة للتحرّر من لعنة: سكين حاد، غرفة بدرجة حرارة 25 درجة مئوية، طفل رضيع). وهذا التماس يجعلنا نعيد التأمل للتصدير في النص الروائي، لأنه بشكل عام له دور في تنبيه المتلقي إلى اختيار تأويل نقدي للعمل الروائي بشكل عام، خاصة في ظلّ كتابة تحترف ارتياد مناح معرفية عديدة، ولا سبيل إلى الاختيار إلا بتفعيل الوقوف عند البنيات الصغرى التي تراود القارئ كلما عاد إلى العمل وتأمل جزئيات تشكله.

ففي هذه الرواية يتشكل المنحى التأويلي من خلال تأمل البنيات الصغرى، ومحاولة استنطاق دلالتها، داخل بناء تتساند بعض جزئياته، لتوجيه فعل القراءة، فقطع الأم لأنف ابنتها بوصفه فعل تحرر، يلامس ما قامت به توني موريسون من قتل ابنتها في رواية (محبوبة) التي أسست وجودا لافتا للهروب من رائحة العبودية من خلال تشكيل فعلها، وكأنه فعل فداء في تشابهه مع حادثة صلب المسيح. وهذا الارتباط يجعلنا نعيد التأمل والتفكير في طيات الدلالة المختفية في العمل الروائي، وهي دلالة لم تكشف عنها الرواية بشكل مباشر وظلّ مختفيا متواريا، ولكنه يتكشّف من خلال الانفلاتات البسيطة، والتصديرات النصية التي تسهم في تحريك المهمش التأويلي إلى صدارة التلقي، وتسوغ مشروعيته، وإن لم يتمّ التوجه له بشكل مباشر.

ففي التصدير السابق، يتخيل القارئ تشكيلات ممتدة زمنيا، يتأسس وجودها من بنية تكرارية لأحداث تصاحبها لعنة ورائحة تتضوّع كاشفة عنها، والخلاص منها يتمثل في حدود فكرة الذبح أو الفداء، كما تجلّت في التراث المسيحي، وكما يمكن أن نجد لها صدى في رواية (محبوبة) لتوني موريسون. في الرواية ثلاثة خيوط سردية، يتناوب النص الروائي في تشكله في التحرّك في إطارها. فالخط السردي الأول وثيق الصلة بابن المعتز، وتوزعه بين حياتين، حياة الحكم والسياسة والسلطة التي تشكل كرة اللهب والصراع من جانب، وحياة الفن واللهو والدعة من جانب آخر. فابن المعتز يتحرّك بين هذين التوجهين ابتعادا وقربا، وهروبا وعودة، فبعد مقتل جدّه وهو رضيع، وأبيه وهو طفل صغير، يهاجر داخليا نحو الاتجاه الآخر في علاقته بالجارية (نشر) والغلام (نشوان)، ويشكل ذلك هروبا داخل المكان. ثم تهاجر به جدته قبيحة إلى مكة لكي يظل بعيدا عن كرة النار والسلطة والحكم، لكنه يعود في النهاية، ويدخل حلبة الصراع، ويتولى الخلافة ليوم وليلة، قبل مقتله على يد مؤنس خادم المقتدر.

ولكن حكاية ابن المعتز في تناوبها السردي مع خطي السرد الأخريين لا يتأسس لها رابط إلا مع الفصل الأخير لهذا الخط السردي والرواية (فاطمة بنت ثابت)، لأن هذا الفصل يؤسس عرى الترابط بين هذا الخط السردي والخطوط الأخرى، ويكشف عن بداية تكوّن عائلة التوابل أصحاب الأنوف الدقيقة، ويولد لهم نساء يحملن أنفا مغايرا، ويكون لهن دور في إدراك اللعنة من خلال الرائحة والقضاء عليها. فمن خلال فاطمة بنت ثابت التي تنتمي إلى طبقة الأسياد، وارتباطها بالعبد (نجوان)، وإصرار أخيها بعد اكتشاف ما بينهما من ودّ ورسائل، على بيعه لآخر في الجزيرة العربية، يتشكل الارتباط التاريخي بين الخطوط السردية، فقد لحقت به فاطمة بعد أن نقلت جسد ابن المعتز من مقبرته إلى نهر دجلة، فتعود إليها حاسة الشم التي فقدتها بعد ضرب أخيها على وجهها، ومن خلال هذا النقل تقضي على لعنة مقتل ابن المعتز، وتتزوجه وتبدأ العائلة في التناسل والتكوّن، وكأن الرواية في خطوطها الثلاثة هجاء لمكوّن أساسي من مكونات الهوية العربية، في العمل على زحزحة فكرة الطبقية، وهدم البون الشاسع بينهما.

ويتشكل الخطّان السرديان الأخريان في لحظتين زمنيتين متغايرتين، فالأولى تجمع بين الشقيقين (شمّا) و(عزيز) في ديرة دبي في العشرينيات من القرن العشرين، ويتكوّن الصراع وفق مقولة الجدّة التي تتكرر كثيرا في الخط السردي الثالث المهيمن، أو الأقرب للهيمنة (العرج دسّاس)، من خلال وجود طبقية داخل إطار بيولوجي بين الرجل والمرأة، فهناك عزيز الذي ينتمي من خلال ملامحه الشكلية إلى عائلة التوابل والأسياد، في مقابل شمّا التي تؤطرها ملامحها داخل دائرة العبيد من خلال الأنف الكبير والأفطس. فالرواية توجهنا إلى صراع مغاير عن الصراع في الخط السردي الأول الذي تتشكل حدوده داخل العبد والسيد، إلى صراع داخل طبقية جديدة في حدود (ذكوري) و(نسوي)، وداخل فكرة الاختلاف الشكلي بين السيد والعبد التي تظل مختزنة، حتى لو تمّ محو أسس وجودها بين شقيقين.

تتشكل حدود هذا الصراع الطبقي من خلال حالة زلزلة المؤسس التي أوجدتها (شمّا) داخل النسق المهيمن الممتد بقدرتها على إدراك التباينات الخفية بين الروائح، وانعدام هذه القدرة لدى أخيها. فشمّا تؤسس تمايزا نسويا من إدراكها للرائحة، وكأن الرائحة تقدم إدراكا ووعيا بالعالم بالرغم من قبح أنفها، في مقابل التضاؤل والشعور بالخزي لدى عزيز بالرغم من وسامته البادية للجميع، وتهتبل سلطة النسق الأساطير الفاعلة للتغطية على نبوغها وبلادته في الشعور بالرائحة، من خلال إرجاع ذلك إلى قوة عليا، تتمثل في الجنية الساحرة.

ويأتي فعل قطع أو (جدع) الأنف الذي قام به عزيز مع شمّا، استمرارا لكرة النار والصراع التي وجدنا صدى لها في ارتباط ابن المعتز بالسلطة ومقتله الذي تسبب في وجود لعنة الرائحة والعفونة. فجدع أنف شمّا في إطار طبقية بيولوجية كان سببا من أسباب اللعنة التي لم تنته إلا بتوجه شمّا إلى البحر وذوبانها فيه، وكأن الماء إطار كبير تتحلل فيه اللعنات وينتهي أثرها. ولكن الصراع في الخط السردي الأخير زمنيا في ارتباطه بالآني، والأكثر هيمنة وحضورا، يأتي تتويجا لكل الصراعات الطبقية السابقة على تنوّع تشكلها، ويضاف إليها قوة الأنساق التي أصبحت ضاغطة في اللحظة الآنية.

فالسرد المحتفي بشخصية (شيريهان) التي تتشكل في حدود نسق العبد من خلال الملامح الشكلية، وفي النسق النسوي بيولوجيا، لا يكفّ عن الإشارة إلى أنساق حيف مشكلة للحركة والتوجه، فهناك تخصصات وثيقة الصلة بالمرأة لا تتجاوزها، وهناك حب تقضي عليه الأنساق بين الأم والعم (راشد) الذي أنتج أحمد، حيث تكشف ملامحه عن ارتباطه بالعم وليس بالأب. وفي ظل وجود هذه الخيوط السردية يتشكل راو له قدرة معرفية فائقة، ولا تقف حدود هذا الراوي عند تشكّل مرحلة زمنية مرتبطة بخط سردي وحيد، فهو راو خارج الأطر الزمنية، ويتعاظم عليها، ويكتسب سمات لها نوع من الفرادة، تجعله أقرب إلى المراقب المتعالي في اتحاده مع الزمن أو دورة التاريخ. فارتباط الراوي بالخط السردي لعبدالله بن المعتز وإشكالياته من جانب، وبخط السرد الخاص بديرة دبي في العشرينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى ارتباطه بالخط الآني المعاصر يجعله خارج حدود التأطير الزمني، يجعله وثيق الصلة بالحياة وديدنها التكراري الذي يلامسه راصدا التحولات التي تصيب المناحي والتشكلات، في اكتسابها في كل مرحلة شكلا جديدا.فالغياب- أو الغياب المتعالي عن التحديد الزمني- هو الفاعل في الأطر السردية، باستثناء فصل وحيد تعطي فيه الرواية منصة السرد للنار من خلال ضمير المتكلم، للكشف المبطن عن سعارها وأشكال تكوّنها المتباينة في كل خط سردي.

مع هذه الخطوط السردية الثلاثة، هناك مساحات ارتباط، ووسائل دمج وتداخل تستخدمها الرواية، لتصدير دائرية العمل، والإشارة إلى تماسك لحمته بالرغم من توزع الخيوط، وتباعدها زمنيا، يتمثل أولها في تأسيس تصوّر خاص للذاكرة، فالحياة – في منطق الرواية- هي استئناف وامتداد لفعل الذاكرة، ولا يستطيع صاحبها أن يفلت منها، حتى لو امتدّ ذلك عقودا وقرونا. فارتباط شيريهان بالمقبرة- فضلا عن موت العم راشد- للوصول إلى السر في تبرير الغضب وكرة النار، ليس له ما يبرره، إلا من خلال قراءة العمل كيانا كاملا، والتنبه إلى ارتباطات موغلة في القدم.

تتمثل هذه الارتباطات في وجود الحلم بوصفه آلية سردية تجمع العوالم واللحظات الزمنية المتباعدة، فالحلم يعقد نوعا من المشابهة والتماهي والتداخل، ونوعا من الانتساب الذي لم تكشف عنه الرواية تفصيلا. فوعي شيريهان بما حدث لشمّا عن طريق الحلم في رؤيتها أثناء تحويل أجساد الموتى إلى شواهد حجرية على الشاطئ، لا يتشكل إلا في ظل وعي جديد بالذاكرة، وانفتاحها خارج حدود المعيش، لتمتد زمنيا خارج الملموس، وتلتحم بذاكرة ممتدة، تقول الرواية (في حلمها رأت فتاة ضئيلة الحجم سمراء، يكاد يكون لها لونها ذاته، فتاة بعينين واسعتين، وفمها يشبه فمها، بل هو فمها عينه، لكنها بالمقابل لم تكن تملك أنفا).

وارتباط البطلة شيريهان في الخط السردي الأخير بالبطلة في الخط السردي الثاني (ديرة دبي في العشرينيات من القرن العشرين)، واستحضارها في الحلم، قد يكون له ما يبرره، لأن هناك إشارات إلى هذه البطلة (شمّا) تتشكل في حدود مقولة الجدة (العرج دسّاس)، ومن تعلق شيريهان وإصرارها على معرفة حكايتها دون إجابة واضحة من أحد. ولكن أن يأتي الحلم مرتبطا بشخصية لم تعرفها، وبينهما فاصل زمني يصل إلى قرون، فهذا معناه أن هناك تأسيسا جديدا لفعل الذاكرة، بوصفه فعل بناء وتشكيل وامتداد خارج الأطر الملموسة والمحسوسة، فقد أشارت الرواية كثيرا إلى حلمها بفاطمة بنت ثابت (دون إشارة إلى اسمها)، وهي تلقي برأس ابن المعتز إلى النهر، ولأن هذا الفعل في زمنه كان يمثل خلاصا من لعنة، نجد الرواية تشير إلى شعور البطلة الآنية بالاستكانة والرضا.

من وسائل التماهي والربط والتداخل بين الخيوط السردية، الحضور اللافت والقوي لابن المعتز من خلال شعره، سواء تجلى ذلك في الشعر الذي قرأته على شاهد المقبرة في أدنبره، أو في الشعر الذي ذيّل به عمها صورته إلى والدتها، منهيا الأبيات بالسؤال عن الولد. وكل ذلك كاشف عن تقاطع المصائر بينهما، وأثر حضوره في اتخاذ قرار التخلص من الأنف في قوله لها (السرّ في الأنف الأفطس، فإن غاب استقامت الحياة).

توازيات العوالم السردية

تستند الراوية في خطوطها الثلاثة إلى توازيات وتكرارات بداية من الزمن القديم المتفلت زمن (عبدالله بن المعتزّ)، بوصفه طبقة أولى ضرورية لتشييد البناء الروائي وتشكيل عناصره، ومرورا بتواز آخر في بداية القرن العشرين ديرة دبي، وانتهاء باللحظة الآنية التي تمثل الوجود المهيمن للسرد، وتتكوّن حول هذه الخطوط السردية مناح معرفية وثيقة الصلة بالموت، وسؤال الوجود، وثنائية السيد والعبد التي تشكل بالرغم من خفوتها المنحى الأكثر أهمية، في تلقي الرواية.

يبدأ التوازي لافتا من البداية في وجود فاطمة بنت ثابت، ويقابلها في الخط السردي الثاني (شمّا)، ويتوازى معهما في الخط الثالث شخصية (شيريهان)، بوصف كل واحدة منهن لها دور في التخلص من اللعنة، ولهن جميعا قدرة عجيبة على إدراك رائحة اللعنة والتفسخ، وتغيب عنهن الرائحة بفعل خارجي، فالأولى تغيب عنها بسبب اعتداء أخيها عليها لعلمه بعلاقتها مع العبد (نجوان)، والثانية(شمّا) بسبب جدع الأنف من أخيها (عزيز)، والثالثة (شيريهان) التي تدرك الروائح، ولا تدرك رائحة زوجها (ناصر).

ويمثل التوازي السابق توازيا مبدئيا، يتجاوب معه أنساق أخرى من التوازي، يتمثل في خروجهن-أي شمّا وشيريهان وابنتها- عن الإطار الشكلي الموروث لعائلة التوابل من خلال الأنف الأفطس الكبير، والسمرة الغالبة على لونهن، فالنص الروائي يشير في تشكيله لشخصية شيريهان إلى (أن لأحمد ووالدها ووالدتها إذن أنوفا لا تتقاطع كثيرا مع أنفها الذي بدا كبيرا على غير المعتاد، وهي الوحيدة التي لها هذا الأنف الغريب في عائلة الأنوف الطويلة الدقيقة). ويتجاوب مع هذا الخروج الشكلي فكرة النبذ التي تأخذ مدى أبعد من النبذ أو الاختلاف الشكلي للنساء، ولكن يمسّ النبذ أيضا القسيم الذكوري المكمل لنساء الخطوط السردية الثلاثة، ويعتبر النبذ صورة جديدة من صور ثنائية العبد والسيد، فإذا كان النبذ والإمعان في الإيذاء ماثلا في حكاية العبد نجوان وفاطمة بنت ثابت، فإن النبذ يلحّ فاعلا مع (عبود أبوراسين) في محبته واقترابه من شمّا، ومع (ناصر) فتى المقبرة في اقترابه من شيريهان وزواجه منها، وهذا النبذ يتوافق مع طبقتهما الاجتماعية التي تلحّ بوصفها طبقة لإكمال الشكل، ولا تشكل المتن.

فالتوازي في هذه الجزئية كاشف عن المشابهة في الوجود، وفي الوظائف التي تؤديها كل شخصية من الشخصيات، وهذا يجعل الشخصيات تغادر طبيعتها المادية لتحمل من خلال الوظيفة المنوطة بها ملمحا أيقونيا، فإذا كان هناك رابط بين شمّا وشيريهان، وهو رابط قرابة لم يكشف عنه النص الروائي بشكل واضح، لاعتمادها على الإشارة الخاطفة دون تكشف، ولاستنادها إلى فكرة التغييب دون تورّط في التفاصيل، فإن القارئ يمكن أن يلمح ترابطا آخر بين (عبود أبوراسين) حبيب ومنبوذ شمّا، وفتى المقبرة (ناصر) زوج شيريهان، وذلك من خلال الإشارة إلى الرأس الكبير اللافت للنظر لدى كل واحد منهما، بالإضافة إلى إشارته لوجود بحر في هذا الحي في وقت سابق على لسان جدته التي لم يذكر النص اسمها أو يعدد صفاتها، ولكنه ترك الأمر للقارئ، فبنية الرواية ليست مهمومة بالكشف حتى لو كان هذا الكشف أو مطاردة السرّ جزءا من تشكيل بنيتها، وجزءا من بحثها عن السرّ، فحينما كشفت الرواية عن سرّ الأم والعم والابن أحمد لم تتوقف عنده كثيرا، بل ظلّ مثل أشياء كثيرة في النص الروائي يوحي بها بشكل مجمل خاص.

فالرواية في صناعتها الأيقونية للشخصيات في ظل توازيات زمنية متباعدة، لتصبح كاشفة عن دلالة سابقة، وملتحمة بدلالة آنية، لها طريقة خاصة في التأسيس لها بالتدريج، وحين تصل إليها تتركها ولا تتوغّل في كشفها، وكأنها لم تكن منطلقا من منطلقات بحثها في التقليل من حركتها واشتعالها. فالأنف الأفطس الكبير تشكيل أول يؤسس حضورا لافتا للرائحة، سواء مع شمّا، أو مع شيريهان، وفكرة النبذ مقصودة للإشارة إلى تجلّ جديد لثنائية العبد والسيد الطبقية. وفي الجزئية الأهم أو السرّ الخاص بعلاقة الأم بالعم قدمتها الرواية بشكل تدريجي لافت للإشارة إلى وجود طبقي قائم على الحيف والظلم البيولوجي. وثمة إشارات أولى تدفع الذهن للتفكير، بداية من مقولة الجدّة الأولى (أحمد شبيه عمّه راشد)، وإشارة الرواية عن الأم في كونها غالبا نائمة وبعيدة.

فبعض الإشارات السابقة يمكن قبولها على أنها إشارات عادية، لا تحمل شيئا من الاتهام، ولكن في جزئيات تالية، ومع نمو الحدث السردي، يخامرنا شكّ في أن هناك أمرا ما، وذلك حين تقول الرواية عن موت عمها وأثره على والدتها (شعرت بأن ذلك النبأ- موت العم- هو ما قد يكون سرق من والدتها الابتسامة)، أو حين غابت والدتها إلى الرابعة صباحا. فحين عادت تشير الرواية إلى وجود رائحة أليفة، هي- على حدّ تعبير النص الروائي-رائحة الهواء الحيوي للمنطقة المحيطة بسور المقبرة... هل كانت تزوره؟).

ولكن مع نهاية الرواية، بعد أن كانت الرائحة هي المثير الأساسي لعملية البحث، وتصبح المقبرة في ظل ذلك علامة الوصول الأولى لمعرفة سرّ الخفة والطيران وانتهاء الثقل، يتحوّل كل ذلك إلى تجلّ جديد يرتبط بصندوق أملس، بما يضمه من أسرار تكشف شيئا عما تبحث عنه، وتكشف سرّ الروائح المتغيرة لوالدتها، بداية من التنبه إليها بعد حادثة موت العم. ففي بحثها عن الصندوق، بعد أن فقد من غرفة والدتها تنقل الرواية على لسان ناصر (إن ما يفعلانه الآن يذكره بأول مرة رآها تحفر التربة فيها عند سور المقبرة، كأنها تبحث عن شيء).

ولكن تأمل الشخصيات ووظائفها بالرغم من المدى الزمني الممتد، يوجّهنا من خلال تقابلات الأنساق قديما وحديثا بين كل قسيم ومقابله إلى ثنائية السيد والعبد التي تشكل جزءا من الهوية العربية في احتمائها بالتراتب. والرواية لا تتحدث عن التراتب أو إشكالية السيد والعبد بشكل مباشر، ولكن النص السردي في كل خطوطه السردية الثلاثة يستند إلى فكرة النبذ، وهي فكرة وثيقة الصلة بالمهمش، فابن المعتز كان منبوذا من أهل الحكم والسلطة بتوجهه إلى الاتجاه المقابل للدعة واللهو، وفي الإطار ذاته فاطمة بنت ثابت والعبد نجوان. وفي الإطار السردي الثاني هناك البطلة شيريهان التي تعاني من النبذ الفعلي، والنبذ الشكلي لاختلافها شكليا عن عائلتها، ورفيق طفولتها وزوجها يعاني من النبذ ذاته، لأسباب طبقية وشكلية، لغرابة شكله، وكبر حجم رأسه، حتى قيل في أوساط العائلة (المنبوذة للمنبوذ)، وشمّا ومقابلها الذكوري يتحركان وفق الإطار المهمش ذاته، لغرابة شكلهما، ولخروجهما عن الشكل المعروف.

ربما يؤسس لهذا التوجه في تلقي العمل بالرغم من أن مقاربته الكتابية لم تتمّ بشكل مباشر، ولكن بشكل غائر وملتو في آلية الكشف، ذلك التوقف الخاص أمام شخصية العبد (نجوان) في الفصل الأخير، فهو يأتي- على حد تعبير النص الروائي- بوصفه نموذجا أو ذاكرة حافظة لملايين الأشخاص منصهرة في شخصه الواحد. الرواية تشكل هجاء للحيف والعبودية، في شكلها القديم، وفي أشكالها الحديثة التي تتجلى في التنمر الذي يمارس ضد كل منبوذ أو مهمش، وكأن هذا النبذ أو هذا التهميش أو التنمر يمثل إحياء لتجليات في حياة سابقة، وما يحدث الآن يمثل امتدادا أو إنعاشا بشكل مغاير لذاكرة سابقة، وفي كل ارتكاساتها وتشكلاتها.

وثنائية العبد والسيد في الرواية لا تقف عند حدود المؤسس القديم، ولكنها تأخذ في التجليات الجديدة أشكالا عديدة، منها سطوة النسق الذي يتجلى فيما هو جاهز ومؤسس، في إطار طبيعة النظرة إلى كل مهمش حسب النوع البيولوجي، أو العرق، أو اللون، أو الشكل، تقول الرواية على لسان نجوان في مخاطبته فاطمة بنت ثابت (قررت أن أملك ما بذاكرتي، لن أخزّن فيها ما يغذي ثأرا، لن يكون يوما، سأحرس روحي من المرارة بالشعر، لعلي أنجو، لعلنا ننجو يا فاطمة، فأنت أيضا رغم حريتك المعترف بها، لا تملكين من أمرك شيئا).

تنفتح في ظل ذلك دلالات مضافة للحرية والعبودية في التجلي النمطي، فتصبح الحرية الحركة خارج المؤسس القابض على الفرد، وتصبح العبودية مرتبطة بوجود القيد، حتى لو كان الإنسان حرّا، فاللعنات التي يتمّ التخلص منها في كل الخطوط السردية في الرواية قائمة على انتهاك الحرية والبحث عن الخلاص والخفة أو الانعتاق من القيود، تلك القيود المشدودة للنار، تقول الرواية على لسان النار (لأنني ومنذ البدء، كنت الأشياء كلها، متربصة أجثم في داخل كل ما هو حي، أنتظر اشتعال الجذوة، أن أمنحه اكتمالا في فوران الماء، وهو يعصف ليشكل تضاريس الأرض، وفي افتراس القوي للضعيف، لتتشكل تراتبية الكائنات، وفي احتقان الخوف).