كي أحتفظ بكفي دافئة

مقالي في العدد الجديد من عالم الكتاب

كل الشكر والتقدير للشاعر الكبير عزمى عبد الوهاب والشاعر الكبير Mostafa Ebada

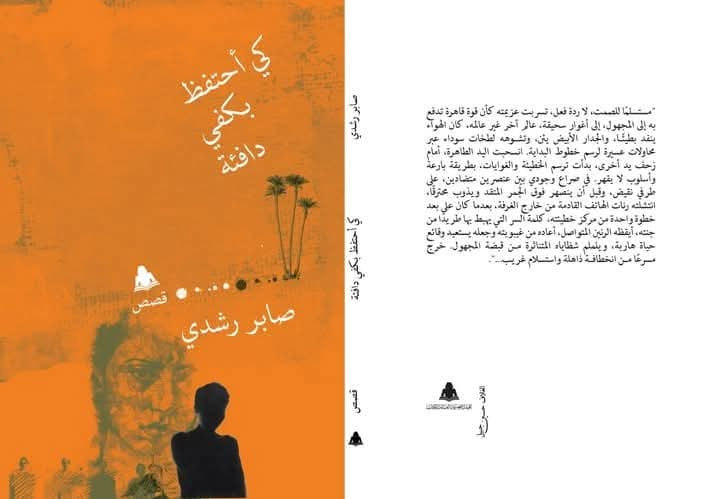

كي أحتفظ بكفي دافئة صابر رشدي

سلطة الغياب وتشكيل العجائبي

في مجموعة صابر رشدي كي أحتفظ بكفي دافئة

في محموعته (كي أحتفظ بكفي دافئة) يمارس الكاتب صابر رشدي نوعا من الخديعة المحببة للقارئ، بإشعاره من خلال العنوان ببساطة ما يقدم من كتابة فنية، ولكن الإنصات إلى المكتوب يجعل القارئ يدرك أن هذا العنوان الذي قد يوحي بانسحاب ما، يؤسس وجودا لافتا داخل المتن الكتابي للقصة القصيرة العربية، وأن هذه الكتابة لها قدرة على خلق الحالة الفنية، وعلى التحليق في مدار خاص بها، فكأن هذا التبسيط الخادع يوجهنا نحو استنبات جماليات خاصة، لا تركن إلى الاحتشاد بقدر ما تركن إلى التصفية وتأسيس نهج أو أسلوب في مقاربة العالم والارتباط به. قصص المجموعة تمثل كتابة من المناطق الغائرة بكل خوفها وهواجسها، ولا تعطي نفسها بسهولة داخل حيز تصنيفي سابق التجهيز، أو داخل أطر فنية مؤسسة.

في هذه المجموعة القصصية يستطيع القارئ أن يدرك أنه أمام كتابة سهلة البناء، لكنها محكمة، فيّاضة بمعان ودلالات وتساؤلات عن وضع الإنسان الهشّ في مواجهة عالم لا يمكن مواجهته إلا بمهادنات وألاعيب، حتى تتولّد لديه القدرة على الاستمرار، مهادنات تحتمي بالمتخيل والعجائبي والغريب. العالم في هذه المجموعة لا يخلو من توحش وضخامة بوصفهما صفتين لهما ديمومة واستمرار ووجود قار، ومواجهة هذا العالم، والدخول في تجربة معه، لا يمكن أن يحدثا من منطق القوة، ولكن من يقين بالعجز، عجز المعرفة، لأن هناك أسئلة - وهذه أسئلة كل أدب حقيقي- تطل برأسها، ولا تكفّ عن الطرق على الأبواب المغلقة، بالرغم من اليقين أنها لن تفتح أبدا.

الأدب بما يصنعه من حدس ومتخيل يمثل السبيل الناجعة للكشف عن جوانب هذه المعرفة، حتى لو تمثّلت المعرفة التي تجنيها الذات عند حدود الهدهدة أو التبرم المكتوم. فالقصص تتوسل بالخيالي لمراودة الواقعي، للوصول إلى أشياء بعيدة، وللالتحام بعوالم تتوحّد فيها الروح مع شبيهها، وتغسل أدرانها المتكوّمة، وتعيد إنعاش تصحّرها بخروجات وانفلاتات جزئية، يتمّ صنعها بالحلم، أو بالإمساك بالعجائبي. ولكن بعض هذه القصص تفجعنا في لحظات حارقة بوجود واقع أكثر عجائبية وغرابة من كل الأعاجيب التي سمعنا بها، لأن بالواقع أشياء وحوادث ونماذج خارقة للمنطق، وخارقة للعقل والأعراف.

في القصص- أيضا- ثمة توجه نحو صناعة النماذج البشرية، باختلافها وغرابتها، أو بعاديتها وهامشيتها الشكلية، وصناعة النماذج تأتي من فعل المراقبة والتأمل المرتبطين حتما بوعي الذات، ووجهة نظرها في رصدها لإشكاليات الوحود الإنساني في سياق عالم كبير، له قدرة على تشكيلها، في أشكال شديدة الغرابة والتعقيد. في كثير من القصص- على تنوّع أشكالها بين القصر والطول- هناك مناوشة للوجود، من خلال الارتباط به بشكل تجريبي، والانفلات منه، لتأسيس وجود خاص، ينعم بمطاردة المعرفة، وينعم بالهدوء الذي تطلبه الذات، وتحاول الوصول إليه بالوسائل المختلفة، مثل الاشتغال على الحلم والمتخيل والغرابة والعجائبي، وكلها وسائل أو آليات تمنح فرصة أو فرصا للتجذّر في عالم مغاير، تؤسسه -أو على الأقل تسهم في تأسيسه- الذات ابتعادا عن عالم الدخان والصراع.

سلطة الغياب وتشكيل النماذج

يشعر الإنسان غالبا في أزمنة محددة بخطر يتتبعه، يسد الأفق ويمنعه من الحركة، بل تتحوّل الحركة إلى فعل مؤجل، لا ينجز أو يتمّ الاقتراب منه، لأن الإحساس بالخطر أو الخوف يجعل الإنسان واقفا في حدود مساحة لا يتخطاها، وبشكل مضاد تصنع الذات عوالم وحيوات أخرى، عوالم تقلل اغترابه، وتسمح له بهامش للحركة، وتبدو هذه العوالم أكثر حضورا، بوصفها تشكل واحة للهاثه، يمكن أن يأوي إليها. وفي ظلّ ذلك نستطيع أن نبرّر هيمنة ضمير الغياب على قصص المجموعة، لأن الغياب في السرد يعمّق مساحات انفصالنا عن أنفسنا، حيث يمثل آلية سردية ضد الوحدة، وحدة الآمال والمنطلقات، سواء بين الفرد ومجتمعه، أو بين الفرد وذاته التي يخلقها ويؤسس وجودها.

فهذه الذات الباطنية تمثل الصورة من صور الاغتراب عن زمننا وإطارنا، فولادتها إشارة إلى سوء تكيّف مع الحياة، فالذات الباطنية شديدة الغور لا تتكوّن إلا إذا شعر الإنسان بأن مساحات الاتصال الطبيعي بالعالم قد تقلصت، فيصنع عالما بديلا، وذاتا تتساوق مع هذا العالم. فانعدام الوحدة بين الإنسان وذاته يشير إشكالية بين الإنسان وواقعه، فيحاول – والحال تلك- تأسيس سياق خاص يأوي إليه، وغالبا ما يكون هذ السياق خارجا عن الملموس الواقعي، فولادة هذه الذات تمثل نوعا من الاستبصار البشري، بوضع نفسه في مساحة من التأمل والمراقبة.

إن ضمير الغياب في حال شيوعه في النص القصصي يفضي إلى نوع من المراقبة، سواء تعلّق الأمر بمراقبة الآخر، أو بمراقبة الذات في حال تفتتها وانقسامها، وكل ذلك يشير إلى طبيعة العالم المجهض بنماذجه العديدة التي تحتاج من يتوقف عندها، ويصوّب عدسته إليها، فيدخلها في مساحة التوجيه والمرافبة. الغياب براح للانفكاك من سلطة الذات إلى سلطة المراقبة للغرابة والاختلاف، فالنماذج- في الغالب- خروج عن المألوف، وكسر لواحدية الصوت السردي الذاتي.

الغياب بوصفه استراتيجية سردية يوجهنا نحو الكشف بعيدا عن سطوة الذات، لأنه فعل مراودة تتخلص فيه الذات من الانحياز والتستر على الأشياء التي تنكرها، أو الأشياء التي لا تستطيع أن تواجهها وتقرّر وجودها على نحو مباشر، فالنهاية في قصة (رجل حزين يستطيع الضحك)، حين يفتح أزرار قميصه في الحمام، ويغلق بإحكام أزرار بنطاله، كاشفة عن ارتكاس في الحركة، يفضي إلى ثبات وإلى خلال في نظام الإشارات التي يصدرها العقل الفردي أو الجمعي، وليس هناك آلية أكثر فاعلية من الغياب في الكشف عن هذه الحال، لأنها يجليها على نحو خاص، ويأخذ هذا الفعل المراقب الغريب دلالة أبعد من حدود الذات لتلتحم بمجموع يتوجه نحو فعل عكسي، يباين الطريق الصحيحة للحركة.

الغياب يحرّك الذات من سطوتها القامعة، ويحيلها إلى موضوع للمراقبة، حيث تصبح ي اندماجها بالسياق العام موضوعا للتأمل. في قصة (لا تخف) يتمحور الغياب حول فاعلية الكشف عن الخوف، حيث يبدو في القصة سياقا عاما، لأنه خوف راكز وغير مبرر في إطار حادثة محددة، وكذلك أسبابه غير محددة أو معروفة، ولذا فهو خوف السياق العام، حيث تبدو اللحظة الزمنية غائمة من خلال الصفات المسدلة على الواقع، بوصفه إطارا عاما، فالغيم والضباب ليسا سوى إشارتين لحال الغبشة التي يتحرّك في إطارها البطل، وتكشف الأسئلة التي يطرحها البطل المسرود عنه هذه المساحة الملتبسة بالخوف.

فالخوف يجعل الإنسان يتوجّه إلى ذاته بأسئلة مضببة شبيهة بالسياق الذي تعيش فيه، وليس هناك إجابة ناجزة عنها، فأسئلة مثل (أين تذهب أصواتنا بعد أن تخرج من حلوقنا وأفواهنا؟ أو أين تستقرّ الكلمات؟، وفي أي مكان تتجمع دون أن تنهمر علينا مرّة أخرى مثلما يحدث مع المطر؟) أسئلة هلامية، لا تطلّ غالبا إلا في لحظة البراح أو الضيق أو الشدة أو الخوف الذي نحسّ بدبيبه، ولكن حدوده تتشكل في سياق عام، تستشعر الذات ملامحه، يكشف عن ذلك أن الرجل المسرود عنه المتماهي مع السياق والذي تجلّت صفاته في (الرأس الضخمة، ورقبة الثور، والذئب الجائع) يصدم البطل دون إحداث التفاتة من كليهما، وإن أبرقت القصة في النهاية إلى زمنية الضباب والظلمة التي سيولد منهما نور.

وإذا كانت قصة (لا تخف) تأتي لتصوير غير المبرّر بسبب محدد، فإن قصة (ضوء شفيف) تصنع المتخيل الأنثوي بوصفه طيفا يحضر بشكل جزئي، لكنه فعّال في إسدال ملامح زمن مغاير للزمن الواقعي، والأصح أنها- أي المرأة المتخيلة- تشكل بناء خارج الزمن، يعاد تشكيله داخل المخيلة باستمرار. فالقارئ مع هذه القصة يجد نفسه أمام نموذج يجيد السارد صنعه ليتأمله، ويراقبه في إطار الغياب. فالنصوص تراقب النماذج التي تصنعها كاشفة عن فرادتها، وعن دورها الوظيفي في إسدال مساحة من التداخل بين الواقعي والمتخيل. في بعض الأحيان نجد أن هناك قصصا تصنع تأسيسا خاصا للمتخيل، ليس لكونه متخيلا جميلا، أو لكونه سبيلا للاستمرار، ولكن لكونه يمثل سبيلا ليقين أو لمحاولة المعرفة.

وتأسيس اليقين أو الحقيقة أو المعرفة بواسطة المتخيل، يضع الذات موقع المراقبة، ويتمّ من خلال إجراءات فاعلة، مثل (إغلاق النوافذ) و(شدّ الستائر السميكة الداكنة) و(قطع التيار)، وكأن كل ما سبق يعيد الذات إلى حالة بدائية، تحاول معاودة اتصال مع الأشياء في بكارتها الأولى، نافضة يديها من الشكل الخارجي للوصول إلى الداخلي العميق، لتحقيق نوع من الاتزان. فالنور الداخلي الذي يخلقه بالوحدة، يؤثر بالضرورة في طريقة الارتباط بالعالم، فبعد تجربة الاستنارة الداخلية، يقارب عالمه المحيط، وكأنه خارج من ولادة جديدة. الغياب في قصص أخرى يأتي بوصفه فعل تأسيس لنوع من الجدل والصراع، ففي قصة (ديالكتيك) لا يتأسس وجودها أو صراعها بين شخصيات، ولكن بين واقعي ومتخيل، واقعي به من سمات المتخيل الكثير، فكأنه يتوازى معه في الميلاد.

والقصة في بنائها لهذا الديالكتيك لا تسير وفق الشكل المعهود في كل القصص، أي البداية بالواقع، والانتهاء إلى متخيل، لكنها تبدأ من المتخيل الأقرب إلى الحلم للوصول إلى الواقع. ففعل إلقاء الطفل من الرجل والمرأة في مدخل إحدى العمارات، أو حوارهما بدأ على هيئة إطار حلمي، لكنه تحوّل إلى يقظة وانتباه شديدين، للكشف عن واقع تجاوز المتخيل، وأصبح سابقا عليه، فكل واحد منهما يردف ويوازي الآخر، لأن به الكثير من الأشياء غير المنطقية. فالنص القصصي باستبعاده فعل الخطيئة بينهما، يوجّه المتلقي إلى واقع جديد، أو إلى فهم جديد لهذا الواقع، فالقصة تحرّف الحدود بين الواقع والمتخيل، للتوجيه إلى تأسيس شكل عالم جديد، لم يعد يحفل بالمنطق أو العقل.

ومن خلال الغياب وفعل المراقبة، يأخذ البناء السردي في القصص توجها ينمو من المراقبة الجزئية إلى فعل التأطير النموذجي من خلال بناء أكثر اكتمالا في صناعة النموذج أو النمط. ففي بعض الأحيان نجد أن هناك انفتاحا على صناعة النموذج انطلاقا من الواقع، ومن خلال التركيز على النماذج الناتئة بغرابتها، او بعاديتها الشديدة، وهامشيتها اللافتة، فهي في عاديتها تمثل ركنا أو جزءا من الوجود، وتخلق استقرارا للمشهد أو الصورة في كليتها وإطارها الواسع. فالنموذج المصنوع في قصة (إصبع على الزناد) الذي لا يخلو من غرابة من خلال فعلي القتل ورسم البورتريهات، لا يغيّب في تشكله الإحساس بالواقع المحيط وسياقاته الحضارية، فالقاتل المحترف هنا شبيه إلى حد بعيد بالمثقف الذي يحمل مسئولية تجاه العالم، فهو مهموم بترتيبه وفق شكل مثالي، يباين الأفق الآخر الذي يستدعي الطرف المقابل في سلوك النمط الأمريكي في تصفية أعدائه نفسيا قبل التصفية الجسدية.

في هذه القصة- وفي قصص أخرى- ثمة تأسيس للانتصار بالفن، حتى من خلال النماذج المتخيلة التي لا تبتعد عن متخيل الفرد في غياب القدرة الواقعية، فالذات غالبا ما تنضّد أحلامها عابثة في ملامح واقعها في لحظة الضعف، وكأن في ذلك محاولة للاستقواء. يبدو ذلك واضحا في قصة (شخص حزين يستطيع الضحك)، فالنموذج لديه شهوة في الانفتاح على هموم البشر ومشكلاتهم بالرغم من الضعف والعجز والثبات، وكلها أشياء تولّد الحزن الساكن غير المبرر. وفي قصة (موت على الهواء) ينتقى الكاتب نموذجه من الواقع، فتعرض القصة النموذج في لوحات، تكشف عن عمق التكوين النفسي، والرغبة في الظهور، والاقتراب من مساحة الضوء والتصوير، بداية من اللوحة الأولى في مباريات كرة القدم والاقتراب من اللاعبين، أو في اللوحة الثانية في المسجد الذي تنقل منه صلاة الفجر، فيظهر وجهه بجوار المقرئ أو المنشد، أو في الجنازات الخاصة بالوزراء والشخصيات المهمة.

يعاين القارئ نموذجا خاصا في قصة (موت على الهواء)، لأنه مغرم بالشهرة والظهور حد الهوس، مما جعله يتقن أحلام اليقظة بوصفها إطارا يحقق مساحة من الانتصار، إزاء الفشل الذي يجنيه في كل محاولة من محاولاته في لفت الأنظار إليه، ففشله في أية محاولة لا يولّد قنوطا، بل يتوجه نحو أخرى، من حلم النجومية الكروية، إلى الغناء، ثم إلى مجموعات السينما، انتهاء بعالم السياسة دون معرفة حقيقية بدهاليز هذا العالم، ففي محاولته الأخيرة جاء مقتله نتيجة لفطرية تكوينه البريء. يلاحظ القارئ تباينا بين تعامله مع البشر العاديين والتعامل مع أصحاب السياسة والسلطة.

يبدو النص بسيطا، ولكنه يظل متشبثا بدلالات وراء هذه البساطة، من خلال ارتباطات خاصة، وتوجهات معرفية، فالقارئ للوهلة الأولى يدرك أن هناك ارتباطا بين واقعي ومتخيل، وهذا الترابط يظل مسموحا به إلى أن تتم المغايرة بين استبدالات الواقع إلى أقطاب السياسة والسلطة، ويبصر – نتيجة لهذا الاستبدال- نهاية تؤسس تراتبا يختصر العصور والأزمنة، فأية محاولة للتجاوز- حتى لو عن طريق الحلم- محكوم عليها بالنهايات الأليمة فضلا عن الفشل في ردم الهوّة بشكل واقعي.

االعجائبي والغرابة

يتضمن العجائبي السحر والحيل والعادات التي تكشف عن شيء من الخوارق، والعجيب وثيق الصلة بموضوعات مشدودة للحيرة أو الغرابة، وينفتح في الوقت ذاته على علاقة الإنسان بالجن والشياطين والملائكة. والعجائبي أو النموذج الكاشف عن الغرابة لا يخلو من ارتباط بالواقع من جهة أولى، ومن جهة ثانية وثيق الصلة بالكاتب، فالإلحاح على كل ذلك كاشف عن وعي خاص بالكاتب، حتى لو كان وعيا متواريا، فالكاتب بالرغم من تقنيتي الغياب والمراقبة حاضر بشكل ما في مساحات التشابه والانحياز الخفي دون مبرر، على نحو ما يمكن أن نرى في قصة (المغنّي)، وفي قصص أخرى عديدة، يكتنفها الإحساس بالمسئولية، واسنحضار الآخر.

العجائبي في النصوص القصصية وثيق الصلة بالواقع وأزماته وسياقاته، وهذا قد يشدنا إلى وظيفة حضور الجن أو الشياطين أو الملائكة في هذه النصوص، أو حضور الشخصيات التي تحمل خرقا لمواضعة منطقية، فتشكل من خلال فعلها غير العادي حضورا معرفيا، يتجاوز المنطقية الواقعية، والتساؤل عن النتائج والوسائل التي تعارف عليها البشر في معرفتهم وإدراكهم، خاصة إذا أدركنا أن العلوم المادية لن تجيب عن كل هذه التساؤلات التي تتولد في تأمل معرفتهم وسلوكهم. في استخدام العجائبي وتشكيله في النص القصصي صناعة لعالم مواز، تؤدي إلى وجود مغايرة عن العالم الواقعي، بإشكالياته، ويمكن أن نجد صدى لهذه الفكرة في قصة (غرفة أعلى البناية)، فالابن أو الطفل في هذه القصة ليس واقعيا من لحم ودم، ولكنه الكائن الخيالي المصنوع الذي شكّل ملامحه البطل تحت تأثير فكرة لعزلة والبحث عن الداخلي الروحي، فكأن الطفل يمثل ميلادا جديدا، يشير إلى مقاربة عالمين مختلفين.

في القصص- ارتباطا بثقافة خاصة- استناد إلى ثقافة شعبية تشتمل على الجنيات والعفاريب، وهي في النص السردي تشير إلى وجود مفارق أقرب إلى المتخيل، يحاول الوصول إلى عالم خارج أطر الحواس، عالم بديل يجعل القدرة على مهادنة الواقع حاضرة. فالمتخيل الشعبي في إطار ذلك يمثل مساحة حضور نافذ شديد الصلة بالواقع، مما يجعلنا نشير إلى أهمية ربط هذا المنحى بالواقع الذي يتشكل في إطاره. وفي قصص المجموعة ما يكشف عن أن هناك نسقين لتشكله وتكوينه: الأول المرتبط بالعفاريت، والآخر الملائكي في مداه الصوفي أو المعرفي، وكلاهما يرتبط بمحاولة الإنسان التعاظم على محدوديته المعرفية، للوصول إلى معرفة، يتمّ جلبها من خلال الحلم أو الحدس، حيث يسدلان مساحة من التفوق أو التسامي على هذه المحدودية.

العجيب في القصص يشكل مساحة من الهروب، للخروج عن الواقع، وصناعة مسافة تمكنه من الوصول إلى وعي مفارق للحواس، وعي يقوم على الحدس المعرفي. لكنه بالرغم من كل الأشياء التي ينميها ويشكلها يظلّ مشدودا إلى الواقع بكل صراعاته، لأنه يشير دائما إلى أشياء لا يمكن مواجهتها واقعا، فالعجيب يحدث خلخلة للواقع وأنساقه المستقرة. العجيب يمثل حضورا دافقا في بعض أو معظم الثقافات، فيأتي ليمثل نسقا مقترحا يظهر في بعض الأوقات التي يعيشها الفرد. فالإحساس الأول الذي يأتي إلى ذهن البطل في قصة (سيدة النهر)، بعد أن ألقت المرأة نفسها في الماء يرتبط بصورة عروس الماء (داهمني إحساس أني وقعت فريسة لعروس النهر، تلك الجنية الماكرة، وأنها صنعت تلك الأعاجيب لإغوائي)، وهذا يكشف عن أن العجيب جزء من المخيلة العربية.

تجليات العجيب في قصص المجموعة تبدأ على نحو جزئي، حيث يأتي الواقع مهيمنا في النص القصصي، ولكن وجود العفاريت أو الجنيات- كما في قصة دروب- يكشف بشكل حاد عن الهواجس الإنسانية التي تحتل مساحة كبيرة من السرود الشفاهية الموروثة، ومن ثم تكون راكزة في العقل، ويتحلل الخوف في النهاية للوصول إلى الهدوء. ومن ضمن تشكيلات العجائبي التي تنحت إطارا معرفيا يتجاوز القدرة البشرية وجود زلزلة للعقلي والمنطقي في بعض القصص، من خلال شخصيات بشرية، تجاوز الملموس الحسي بمعرفتها وإدراكها المفارق. منها شخصية الصوفي العادي البسيط.

صورة الصوفي تبدو في عاديتها شبيهة بالمتشردين، وتطلّ واضحة دون أية مسوح كاشفة عن النمط الصوفي الجاهز، فهو نموذج يخلق اختلافه بعاديته، في وقوعه خارج الشكل المؤسس للمتصوف او للعارف، في اختراقه وتجاوزه. ففي قصة (من أنت؟) هناك تشكيل لقدرة معرفية تتجاوز القدرة الإنسانية، فالمهمش البسيط الذي يقيم بجوار بوّابة مستشفى، يخلق حضوره. فهذا الرجل الأقرب للمتشرد له قدرة وفاعلية، تتجلى قدرته في عدم تمكن أية شخصية مهما كانت قوتها من إبعاده عن المكان، بداية من مدير المستشفى، وانتهاء برجل الشرطة ممثل السلطة، وقد أصابهما بسبب النزاع أعراض كاشفة عن قدرة المهمش البسيط.

أما مساحات التجاوز المعرفية غير المنطقية، فتتمثل في ظواهر محددة، منها إدراكه اسم البطل دون معرفة سابقة، وعودة الورقة المالية مما يثبت قدرة تتجاوز الأسس المكانية والزمانية. ولكن الحوار المتبادل بينهما- أي السارد والمسرود عنه- يكشف عن مساحات من الوحدة، خاصة في الإجابة عن السؤال: من أنت؟، فجاء ردّ المهمش: أنت، ويجعلنا ذلك ندرك أن مساحة الوحدة هذه تمثل نزوع الذات في لحظات انقسامها إلى تجاوز الأطر المعرفية المنطقية، ومحاولتها الدائمة للانتقال من معرفية حسية إلى حدسية.

في قصص أخرى يظلّ هذا التوجه حاضرا وماثلا في إطاره الخاص في تشكيله للبطل بسمات خاصة تخلو من الهالة الجاهزة للعارف او المتصوف، على نحو ما يمكن أن نجد في قصة (قطرات الماء)، فتشكيل العارف يبدو مشابها للقصة السابقة في جزئيتي القدرة والمعرفة. تتمثل قدرته في تحويل الجنيه المعدني إلى ماء، وفي اختراقه (كالمتخيل) للأزمنة والأمكنة، في وصول الماء الجامع بين العاشقين إلى مسافة خارج نطاق المكان المحدد للحدث. أما المعرفة الخارجة عن النمط المنطقي فتتشكل في جزئيات بسيطة مشابهة لنسق القصة السابقة، مما يجعلنا نشير إلى أن هذا التوجيه في التشكيل والحركة يمثل حركة سردية مقصودة، واستراتيجية لافتة.

والعجائبي أو التدثر به في ظل واقع أو سياق ما، ليس فقط لتحصيل معرفة ذاتية فوقية مفارقة للبشر في لحظة ما، فهو في أحيان ليست قليلة مرتبط بالتاريخ الجمعي، أو بالخطابات والأحداث المغيبة من التاريخ وخطاباته الرسمية التي تمّ الاتفاق حولها، واليقين بمصداقيتها والترويج لها. ففي قصة (شجرة) التي يمكن انت تكون شجرة المعرفة والوعي، يبدو العجائبي جليا بوصفه محاولة للوصول إلى الفراغات أو الفجوات أو انقطاعات الخطاب الذي تمّ تغييبه أو تهميشه، فالعجائبي في بعض قصص المجموعة محاولة جادة للانتصار على الزيف، أو للوصول إلى خطاب الحقيقة العاري، أو العالم- على حدّ تعبير القصة -المملوء بالخواص النقية.

في نصوص أخرى يأتي العجائبي بوصفه محاولة للاتصال، والخروج من سياق إلى سياق آخر، بعد عقد مساحات الانفتاح والمشابهة بين العنصر البشري والعناصر العجائبية الأخرى، على نحو ما يمكن أن نبصر في قصص مثل (المغنّي) أو (كائن ليلي). نجد هذا الأسلوب حاضرا حتى في القصص المشدودة إلى السرد الشفاهي، فيما عرف (بالكودية) أو (بالزار). ففي قصة (المترنحات وذكور البط) يبدو التداخل واضحا بين البشري والجني، لحظة حضور الجني، بعد تهيئة السياق أو الإطار لحضوره من خلال الطقوس الخاصة المعروفة في الثقافات الشعبية.

لكن في قصة (شوكولاته نيتشه) تأخذ مساحة التداخل بين البشري والجني مساحة أكثر حضورا، فهناك مساحة للتعايش، واعتماد كل قسيم على الآخر، حيث يتولّد صراع بين الزوج والجني في حب زوجة الأول، يفضي هذا الصراع إلى ظهور الجني وتشكله، وبدأ الزوج في الاتكاء على مقدرته في تحصيل أموال كثيرة من خلال صنع الشوكولاته، ونمو مشروعه، لفترة، ثم يعود إلى نقطة الصفر. هذه الحكاية التي يتجاور فيها البشري والجني، تلقي بظلالها التأويلية في ارتباطها بالواقع في شكل خاص.

فحين نتأمل نهاية القصة التي تفضي إلى جنين لا يفضي في الشكل الفيزيائي إلى مشابهة مع البشر، نعاود تأمل القصة مرة أخرى منطلقين من إشارات ثلاث، تشد القصة إلى الواقع. الأولى قوله (زوج لا تطيق رؤيته)، والثاية مشيرا إلى الزوجة (تذوي دون أن يلاحظ شحوبها وانخفاض وزنها)، والأخيرة قوله عنها (كانت الزوجة المسكينة تتلاشى). فاستحضار المعنى اللغوي للقرين داخل المنطق الواقعي، واستحضار الإشارات الثلاث السابقة يوجه المتلقي نحو دلالات واقعية حياتية، بل نحو دلالات وثيقة الصلة بعلاقة الزوج بزوجته، تؤكدها اللقطة الأخيرة في القصة للطفل المشوّه التي تكشف عن غياب الحب، وتكشف في الوقت عن تشوهات دائمة الحدوث بين البشر، لكن بشكل فيه الكثير من العجائبية المقصودة.

فالتداخل بين الواقعي والمتخيل، يتجلى في بعض الأحيان أكثر من مرة في القصة الواحدة، وكأن ذلك إطار للحياة، حيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، ويكشف عن منطق الحياة حين تبرز في قصص كثيرة نماذج لها سمة (الغرابة)، أو تشكل مساحة واسعة من (الفرادة)، وهي في كل ذلك لا تخلق غرابة منطقية تباين توجها عقليا، بل تشكل نزوعا نحو الحدث اللافت الذي يعد إلى اللحظة الراهنة أكثر العناصر فاعلية في القصة القصيرة، ويمكن أن نرى ذلك واضحا في قصص عديدة، مثل (النيل في وكالة البلح)، و(نافذة)، و(جاهل في الأوبرا)، و(رياح أمشير)، فالأبطال في هذه القصص نماذج لا تخرق مواضعة منطقية، لكنها تشكل فرادة تكوينية لافتة.