الصور المجازية للذات والوجود في ديوان أكثر من صورة في شريط الكاميرا للشاعرة نورا عثمان

الصور المجازية للذات والوجود

في ديوان أكثر من صورة في شريط الكاميرا للشاعرة نورا عثمان

عادل ضرغام

في ديوانها (أكثر من صورة في شريط الكاميرا) تستجيب الشاعرة نورا عثمان لمناح معرفية تتحرّك في إطارها، للوصول إلى الصور الباطنية العديدة للذات، من خلال تكديس فارق بين الظاهر الواقعي الجسدي، والباطني المتخيل، وهو فارق لا يلغي الظاهر أو يباينه، ولا يستطيع أن يلمّ شتات هذا الباطن بكل هيئاته وأشكاله وأزمنته الخاصة التي تتحوّل إلى زمان خاص لا يخضع للتراتب والنمو المعهود. فالباطني دينامي مصنوع تتغيّر هيئته وشكله حسب هذا الظاهر وسياق تجاوبه، فالخيالات والأحلام- وربما الذاكرة أيضا- لا تخلو من الصناعة وإثبات الفاعلية، لأن تشكيل ذلك لا يخلو من راهنية مشدودة للظاهر الواقعي أو الجسدي، فالظاهر الجسدي- بالرغم من كثيرين يفرقون منه-يتجلى محرّكا لكل أنماط المتخيل.

ويمكن أن يجد المتلقي ذلك واضحا في مجموعة التصديرات، سواء أكانت تصديرات نثرية أو فوتوغرافية، فهناك ثلاث تصديرات نثرية، يتمثل الأول منها في الإهداء، وهو مشدود إلى عالم الذات، وما تؤسسه من حيوات جانبية (إلى حديقة قلبي الممتلئة بالزهور، لكل زهرة عالمها، ولكل زهرة باسمها). فالحديقة هنا كيان مصنوع للاستقواء، والزهور ليست سوى صور متخيلة للذات، وهي صور عديدة ومتشابكة، وإن كان لكل واحدة منها عالم يخصها. حتى في التصدير الثاني المأخوذ من باسكال كينيار، تظلّ الفكرة حاضرة وإن أخذت بعدا معرفيا عاما، فصور العالم الباطني دافقة الحضور، ففي حركة الإنسان وعالمه، هناك عالم متوار يحتاج إلى تصوير والتقاط.

نصوص الديوان في معظمها محاولة للإمساك بهذا الغائب من صور الذات التي تقوم بصنعها للاستمرار أو للاستقواء، أو لعقد صلات من نوع خاص ربما تمكنها من الانتصار في لحظة ما. فالإنسان –في اتصاله بالعالم- لا يكفّ عن صناعة الصور الموازية لذاته، وهي صور تمارس فاعليتها، وإن لم يُحدّد لها إطار جسدي بوصفه- أي التجسد- وسيلة الاتصال الملموسة بالعالم. وتأتي الصورة الفوتوغرافية عنصرا أخيرا في مجموع التصديرات- كاشفة الدلالة ذاتها، في وجود صور عديدة للتجلي الواقعي أمام الكاميرا، فالباطني في هذه الصورة متعدد، ووجوده المتعدد طيفي الملامح أشبه بالظلّ أو الظلال التي تملك الموثوقية التي يملكها الوجود العيني الواقعي، فالصور-في تشكلها أطيافا أو ظلالا- لا تملك وجودا واقعيا، ولكنها بالرغم من ذلك لها فاعلية كبرى في حركة الجسد، وفي التأثير على خياراته وتوجهاته.

من خلال الوجود العيني والظلال، تتولّد السمة الأولى لشعرية الديوان، وهي سمة (التضاد) من خلال الاعتماد على فلسفة خاصة، تعبر عن الازدواجية أو الثنائية المتضادة، ودورها في استمرار حركة الكون. ففي فلسفة الين واليانج هناك قناعة بأن لكل شيء ما يقابله، فالكون دائرة منقسمة إلى جزء أسود وجزء أبيض، وفي كل جزء منهما علامة ونقطة مباينة للونه في اتحادها بلون القسيم الآخر، وهذا يشير إلى جزء أساسي في هذه الفلسفة، فلا وجود لشيء مطلق، فالأبيض به نقطة سوداء، والأسود به نقطة بيضاء، وفي ظل ذلك تتشكل الثنائيات مثل الليل والنهار، والصيف والشتاء، والحياة والموت، والذكر والأنثى.

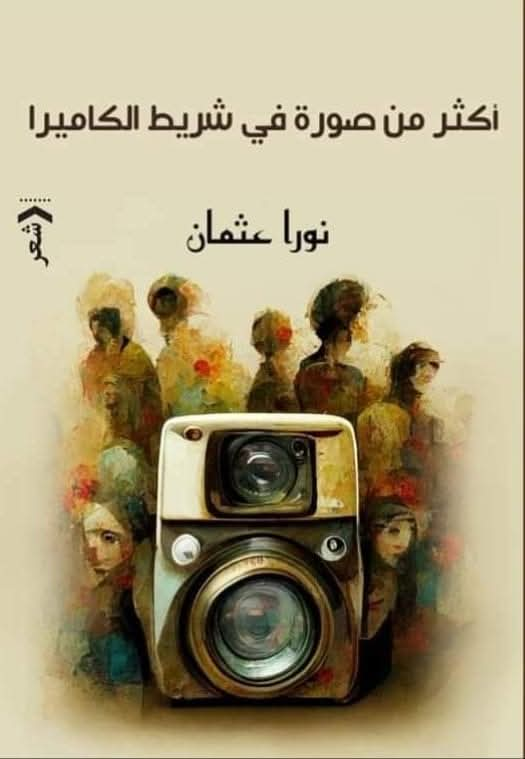

تأمل صورة الغلاف ومعاينة الملحقات يكشفان عن الصور العديدة للذات، وهي صور مباينة للواقعي، خيالية تتشكل من حركة الوعي والارتداد، ومن فعل التذكر الموغل في القدم للبدايات الأولى، وحضور المتخيل الذي لا يقلّ قيمة وتأثيرا عن الواقعي التواصلي، فالوجه الذي تلتقطه الكاميرا ليس أحاديا، وإنما يخفي وراءه صورا عديدة، تنحت وتشكل إطاراتها من حركة الذهن ارتدادا واستباقا لصناعة التماثيل المتخيلة للذات. وربما يكون التصدير المأخوذ عن أفلاطون (أرغب في أن أكون الليل، لأرى نومك بألف عين) محددا ومشكلا للمنحى المعرفي في إسدال التعدد حتى في لحظة السكون (النوم)، فالنوم في منطق النص ليس غيابا، لكنه نظرا لمحاولات استعادة الانسجام في حضور الشمس، وما تحدثه من مغايرة في الحركة منفتح على التعدد، في كونه يكفل صورا عديدة للذات.

صور الذات المجازية

نصوص هذه المجموعة الشعرية تحدث تحريفا للزمن العادي، وتقيم مكانه الزمن الشعري المجازي، ليصبح دائريا، وتظل الصور المأخوذة للذات دافقة التشكيل، فالذاكرة ليست نهائية التشكيل، فدائما هناك إضافة ومحوّ انطلاقا من طبيعة المتخيل النموذجي، فما تقدمه النصوص لا يرتبط بالماضي الواقعي، وإنما يرتبط بالماضي المتخيل الذي يشكل وجودا ذهنيا لافتا، والذات في حركتها لا تستطيع أن تفصل أو تفكّ عرى التداخل بينهما، فكلاهما مشدود إلى الآخر ومرتبط به، وكلاهما له موثوقية ومشروعية في الحضور. فالديوان كله يحمل محاولة إعطاء المشروعية للصور المتخيلة، في التقاطها وتأطيرها داخل حيّز ملموس، له كثافة وجودية مختزنة، فكأن هناك تحريرا، وإثباتا لنوع من الفاعلية، على نحو ما يمكن أن نرى في نص (صورة وأصل).

في نص (صورة واًصل)- وتقديم الصورة هنا قد يكون مقصودا لخلخلة الثابت والمتعارف عليه، ولهدم الجدار الفاصل بين الواقعي والمتخيل، وهو منطلق منطلقات الديوان- يتأسس النص على ذلك البراح الممنوح لصورة الذات المتخيلة في تخلصها من الأسس الضاغطة بالحدود المعهودة، فحين يقول النص الشعري في نهايته (أغفو/ وتنسلّ خارجة من سريري/ ومن غرفتي/ ثمّ من باب بيتي/ وتكمل ليلتنا وحدها/ إنها صورة من وجودي/ أنا مثلها صورة من وجود تشتت مثل الشعاع على سطح نهر/ أواصل نومي/ تواصل- صاحية- حلمنا/ فيه تخرجني من حياتي/ ويأكل بيدقها بيدقي) يشعر المتلقي أن هناك خلخلة بين الواقعي والمتخيل، وخلخلة للتراتب بين الصورتين، حيث تتعاظم الصورة المتخيلة على الواقعية، فالوجود الحقيقي البشري شبيه بالخيالي، وما يصنعه البشر من خيالات وآمال وأمان، يتحرّك في ذلك السياق المتخيل. فالنص الشعري يحرّف ويغير الوجود البشري، ويعطيه طبيعة هشة، في مقابل المتخيل الذي يعطيه وجودا أكثر صلابة وتأثيرا.

وهذا يكشف أن حركة الذات- وحركة البشر- ليست مرتبطة بالصورة الواقعية التي تتمّ معاينتها بالحواس، فهي مشدودة لصور عديدة، تملك فاعلية وحضورا خفيا، يمارس تأثيره في تشكيل الذات، وفي تشكيل طبيعة ارتباطها بالعالم. ففي لحظة النوم- سكون الجسدي الواقعي- هناك صور لهذه الذات تتحرّك، ولا تكفّ عن الفعل، ولا تتوقف عن الحركة، متخطية الذات وتشكّلها الجسدي، بامتلاكها وجودا أكثر حرية، وقدرة على النفاذ. وربما تكون هذه الصور المجازية للذات بابا كاشفا عن الانقسام الذاتي، فنجد نتيجة لهذا الانقسام شخصيتين، إحداهما مشدودة للثقل، وأخرى للحركة والطيران والحرية، على نحو ما يمكن أن نرى في قصيدة (التفاتة)، ففي الأولى تلحّ صفات التواصل والتنبيه والتحذير، وكأنها تشكل النسق المقبول المنمط، والأخرى تبدو خارجة عن التنميط متعالية عليه، متعاظمة على الاستكانة والخنوع، كأنهما يشكلان في تقابلهما ثنائية بين العقل والروح. يقول النص في المقطع الثالث (هل حدّثتك عن وسواسي القهري؟ وهل حدّثتك عن هذياني. عن ولعي بالضوء؟ وعن رغبات حارقة أن أرفع عينيّ لقرص الشمس إلى أن يذهب بصري؟/ ما أشقى روحي فقدت في منعطف خطر مكبحها/ يا صاحبتي كم يتربص عقلي بي).

يطالع القارئ ثنائية بين الذات وصورتها الحرّة المتخيلة، صاحبة الصوت الملهم، كأنهما يشكلان ثنائية الروح والجسد، فالروح حرة تتشكّل في كل لحظة، وتتجلى في صور جديدة، والروح ضد التيبس والثبات، والجسد معادل ثبات، ولهذا تأتي الطبقات أو الصور المتخيلة للذات في شكل طبقات تتقشّر لحظة المساءلة أو المواجهة. قد يؤيد هذا التوجه في القراءة والتأويل الوقفة المتأنية أمام المقطع الخامس الذي يكشف عن الروح القلقة داخل الجسد، ومحاولة الانتحار على شاطئ البحر، وحضور الطيور الجارحة التي تبصر عن بعد وتشمّ رائحة الدماء في الشريان المقطوع، ثم النجاة لرثاء الذات. النص يشكل الوجه الخفي المقموع الذي يتلظى بناره، ويراقب طبقاته أو صوره المتراصة وجودا ذهنيا خياليا. فهذا الوجود المستوي الذي يشير إلى هدوء، ليس هدوءا ساكنا، وليس اتزانا أو حكمة، وإنما وجود وهدوء يخفيان سوء تكيف وانفصال، بحيث تقارب الذات الوجود من أيسر جوانبه هادئة وادعة، ولكنّ بداخل هذا الهدوء صورا لا تكف عن التدابر والتجاوب في التأثير على الذات، وفي الانفتاح على العالم بهدوء خارجي وتشظ داخلي يتشكّل لردم الهوة بين الواقعي والمتخيل.

ولكن في نصوص أخرى لا يقف هذا التوجه عند تصوير المتخيل بإبراز تشكلاته وحركته، بل يتجاوز ذلك باعتبارهما- أي الواقعي والمتخيل- وسيلة من وسائل استمرار الوجود، وبوصفهما مكونين متناقضين ومتجاوبين في آن. يتجلى ذلك من خلال الاستناد إلى مساحات التماهي بين الذات الشاعرة والدمية، ففي النص مساحات لإحلال كل واحدة منهما محل الأخرى، خاصة أن النص يستند على فكرة الفصول ودلالتها، حيث يقبع الشتاء والخريف في جانب، ويتشكل الربيع والمصيف في جانب آخر. ويشكل كل قسيم منهما حالة خاصة، ووجود القسيم الواقعي لا ينفي أو يطمس وجود الآخر بوصفه وجودا مختزنا أو متخيلا، بل يجعل الإحساس به منفتحا على الغائب ومتأثرا به، فالدمية في الفاترينة في فصل الشتاء تقارن بين وجودها الآني المشدود إلى الانكماش والسكون والثبات، وهي متجذرة ومتأثرة داخل ذاكرة ماضية للصيف (بدأ الفصل الشتوي/ وصار وقوفي/ خلف زجاج العرض، وتحت الضوء الأصفر/ بالمعطف والشال الصوفي يكثّف حسي بحياتي/ في الصيف وبالفستان العاري/ أو في حمالة صدر ولباس تحتي، تحت قميص شفّاف/ كنت أحسّ بوخز النظرات).

في ظلّ هذا التوزّع بين آني وماض، وبين معيش ومتخيل يتأسس الوجود المجازي للعالم، أو الوجود الشعري للعالم في كينونته الكبرى، وللذات في توزّعها بين صورة آنية واقعية حقيقية، وصور مختزنة لوجود سابق، وفي فصل أو فصلين سابقين. نصوص الديوان في معظمها معنية برصد هذا التوزّع والالتباس والتعدد، وبرصد هذا الوجود المجازي المختفي الذي لا يحتضن العالم واقعيا. والوجود المجازي المتخيل لا يتشكل بالتراتب الزمني النامي للوجود وجزئياته، ولكن يتشكل بالتداخل والانفتاح، للقضاء على مساحة الريب بين الحقيقي والخيالي، واعتبارهما مكونين للوجود واستمرار تجليه.

يؤكد ذلك أن النص الشعري لا يثبت فاعلية الوجود والحضور للصوت الكاشف عن تمثيل الذات والآخرين من خلال صوت الذات الشاعرة فقط، لكنه يمكّن الدمية/ الظل، وكأنها تمثل وجودا حقيقيا من تمثيل نفسها وتمثيل الآخرين. ففي النص الشعري ثمة اتكاء على بنية موازية، في عرض منظور كل واحدة عن الأخرى، وتمثيل إياها في النص (كانت عارية فتعريتُ)، (وكانت مهملة الشعر على الأكتاف/ فألقيتُ وشاح الرأس وأسدلتُ بإهمال شعري).

الوجود المجازي للعالم يكشف عن الحضور في ظل الغياب في معظم النصوص الشعرية، فالشمس حاضرة في ظلّ هيمنة القمر، والعكس صحيح، والنهار حاضر في ظلّ وجود الليل وإسدال سدوله المظلمة. وهذا الوجود المجازي يتجاوب معه وجود مجازي على مستوى الفرد أو الذات، من خلال التماهي بين الذات والدمية. ولا يقف التماهي عند حدود الجسد أو الجسم وما يقابله في المرآة، كما رأينا سابقا، ولكن يتمّ تجاوز ذلك وتخطيه من خلال التمثيلات التي يقدمها كل قسيم للآخر، فهي تمثيلات متطابقة أو متشابهة، للإشارة إلى التوحّد وإمكانية التطابق والمشاركة في الفاعلية، بالرغم من الوجود الفيزيائي للجسد، والوجود الظلي، وبالرغم من الفوارق التي يؤسسها النص بين السكون والحركة أو الثبات والنشاط خاصة في ظل انتقال الدمية من الفاترينة إلى منزل الشاعرة: (الدمية في بيتي تغريني أن آخذ هيئتها/ أن أجلس قرب المدفاة كما جلست/ أن أصنع كوبين من الشاي/ وأن أتأمل نظرتها/ الدمية تكتب عنّي/ تكتب بالخط العربي وبالوزن العربي/ وتطرق طرقا، تشبه طرق المطر على الشبّاك/ مع الكلمات/ وتكتب في كراسي:/ الدمية في بيتي، تغريني أن آخذ هيئتها/ أن أجلس قرب المدفأة كما جلست/ أن أصنع كوبين من الشاي/ وأن أتأمل نظرتها).

فهذا التطابق في تمثيل كل واحدة منهما للأخرى، لا يكشف فقط عن مساحات التماهي والتداخل، وإنما يكشف عن وحدة الجذر، وعن قيمة الصور المجازية التي تؤسسها الذات لنفسها، ووقوفها على بساط واحد مع المتجسد الآني في القيمة والتأثير، يتجلى ذلك في صوت الدمية (قلت لها: هل أنت الآن أنا/ هل أنت الدمية يا سيّدتي، وأنا سيّدة المنزل)، وفي النص نراها تذيل نص الذات الشاعرة بقولها (هل كانت تتحدّث عنها، أم عن أخرى، أم تعنيني؟). هذا الانقسام أو التوزّع الذاتي الذي يمكن أن يكون مشدودا للحيل الإبداعية الشعرية للوصول إلى نسق إبداعي في المقاربة الشعرية، لا يتخلص نهائيا من مصادره الفكرية، فبالرغم من عملية النقل من سياق فلسفي إلى سياق إبداعي، تظل جزئيات من الفلسفة الصينية التي تفسّر العالم في ظل ثنائيات متضادة حاضرة، فالأنوثة مقابل الذكورة، وكل قسيم منهما يحمل جزءا من الآخر، فالدمية- فضلا عن فعل الشراء وحب التملك- تصفها بقولها (ثمة شيء يتلألأ في عينيها/ شيء مجنون وخطير، أوقفها من موضعها كالملدوغة/ شيء يجعلها كالفتيان إذا مروّا بي في الثوب العاري/ بغرور وبزهو تنتفخ وتمشي). فهذا الجزء يعيدنا إلى الشمس ودلالتها على الصيف، وعلى ارتباطها بالذكوري في مقابل القمر والشتاء (حيث بدأ النص به، وشكّل وجودا أو إطارا زمنيا لحركته)، للإشارة إلى أن كل قسيم يحمل بعضا من الآخر.

الوجود والقوى المتضادة

في هذا الديوان هناك وجود لافت لفاعلية القوى المتضادة التي كانت ذات تأثير كبير في ميلاد الانقسام الذاتي، فالقارئ يشعر في معظم النصوص أنه أمام ذاتين، تحمل كل واحدة منهما سمات مناقضة ومباينة للآخرى، ولكن هذا التباين أو التضاد لا ينفي أن كل جزء منهما يحمل بعضا أو شيئا من الآخر، وهناك مساحة من الترابط أو التداخل الذي يؤسس لوجودهما معا. ففي قصيدة (رقص) ندرك هذا التضاد من خلال (التمايل ) والحركة في مقابل الثبات، وسوف تتشكّل مجموعة من الرموز الدالة في ظلّ هيمنة الإطار الفكري والفلسفي في الديوان، فالقارئ أمام ذات لديها فاعلية في الحركة والانفلات من الجسد.

فمن خلال النص- أو النصوص- نجد أن هناك إصرارا على رصد التناقض والتباين بين ثنائيات تشكل إطارا دلاليا خاصا، بداية من هذه الذات المتخيلة المولّدة بالانقسام الذي يشدها إلى السماء بوصفها معادل علو وتقديس، فكأن هذه الذات جزء حرّ يتشكل من الحركة انشدادا للانسجام القديم (لكنها لا تبالي/ وتنظر للأمر نظرة بحر/ تضيف لأوصافه موجة حرّة، ليس أمرًا غريبا إذا فكّرتْ هكذا/ بهما شبه واضح غير هذا/ كلا الكائنين - على دعة فيهما- ينزعان إلى عنفوان وعاطفة غالبة).

ولكن الذات الأخرى التي تمثل صوت الراوي السردي لا تنفصل عنها في نزوعها إلى المطلق، وارتباطه بالسماء أو الشمس التي تشكل الرمز الأكثر حضورا، فالشمس في هذا الديوان تتأسس لها دلالة منطلقة من الفلسفة التي يتحرّك في إطارها الديوان بنصوصه، فهي علامة على الحضور والغياب والميلاد والموت، والتجدّد المستمر كل صباح. فهذا الانقسام القائم على الاختلاف بالنسبة للذات يتماثل مع الجزئيات المتضادة والمتعانقة بالتوالي مثل الشمس والقمر، في ظلّ حضور صوت سردي مراقب لا يكتفي بسرد قسيم حاضر، وإنما يرصد القسيم الغائب الذي لا يتجلى جسديا، وهذا يعيدنا إلى عنوان الديوان (غرقتُ برقصتها، وتحققتُ أكثر من مرة- بيد فوق قلبي- إذا كان قلبي في ركنه لم يطر/ بينما هي تخفض من سرعة الرقص/ تُظهر أقصى اقتدار لها/ تتحرّك كالشمس، أو ربما هي شمس، وإيقاع دوراتها يحكم الأرض/ يصنع أسفل أقدامها هالة).

الرقص الخاص بالذات المنقسمة انفتاح على العلوي أو الأبدي الشبيه بالشمس بارتفاعه وضيائه، وهو - في الآن ذاته بوصفه معادل حركة- يظهر ويغيب، يتوحّد وينفصل، فنهاية الرقصة إيذان بالمغيب، ومشابه لغياب الشمس وظهور الأشعة الحمراء التي تودعها إلى هدنتها الليلية لتشرق من جديد (وبدا أنها سوف تغرب حقا/ وكالشمس/ تدخل –في آخر الرقص- مقصورة/ خلفها ذيل تنّورة كالشعاع/ يغيب وتبقى نعومته في المكان دليلا/ على شمسه الغائبة).

الوجود طبقات متوالية في حركة مستمرة، والموجودات في شكل متعانق ومتضاد مشدودة للحضور والغياب، وتبدو الشمس في حضورها وغيابها صاحبة الحضور والتأثير الكبيرين، لأنه في الحضور يكون التأثير ملموسا، وفي الغياب يتجلى تأثيرها في حدود الانتظار والترقب واستحلاب ذكراها في ظل هيمنة غيرها. ففي قصيدة (في وجود الشمس) ينتقي النص الشعري فصائل معينة من الموجودات، وهي على الترتيب (التمثال والنبات والبحر)، ليوجه المتلقي إلى طبيعة الوجود، وارتباطه بالتجدد الدوري والاستمرار، فندرك أن هذا الجماد أو التمثال ليس ساكنا أو ثابتا، بل هو جزء حي نابض من بنية الوجود، ويتأكد ذلك المنحى من شيئين: التصدير في الجزء الأول (التحوّل إلى تمثال)، حين يقول (لو صار لزاما كي تتأكد أني تمثال أن تكسرني فافعل) ففيه يلحّ التماهي والتوحد من جهة، وفكرة الطبقات المتوالية للوجود التي تتخلق في هيئات عديدة. أما الآخر فيتمثل في القدرة على تمثيل الذات والآخر من خلال امتلاك الصوت، وتخيّل الحركة والفاعلية والحضور يفتح النافذة لحضور الشمس، لأنها في منطق النص الشعري تحيل الحجر إلى وجود حي، وتزيل أثر الليل الذي حوّله إلى حجر (بالأمس أنا من فتحت نافذة... هل حوّلني الليل إلى حجر).

في المنطلق الثاني (النمو في أصيص) تأسيس لعلاقة الشمس والضوء بالنبات، للكشف في النهاية عن فلسفة التجاوب بين جزئيات الوجود في وحدة تامة لا تكشف عن الثبات، بل تكشف عن الحركة والتجاذب الوجودي لجزئياته. أما الجزء الأخير فيرتبط بالبحر ونظرية البخر والصيرورة الوجودية بفعل الشمس، من خلال العلاقة الوطيدة بينه وبين والسماء وفاعلية الزرقة في كليهما، لخلق تكرار دوري للوجود في حالي الحضور والغياب (وتبقّى طيف القرص العملاق منطبعا فوقي/ مثل لسان ممدود يهزأ من تكويني السائل، حتى غابت/ ولبثت بهذا الليل الصامت كليا/ أنتظر الشمس).

نصوص الديوان كاشفة عن هذا التجاذب والارتباطات المستمرة بين جزئيات الوجودة الذي ينبع من المغايرة والتناقض في ظل وحدة كلية تكيف هذا الارتباط، من خلال حركة كل قسيم تجاه الآخر في شكل تبادلي دائري مشدود للبداية والنهاية. في نص (خطوات عكسية) هناك حضور لافت للبناء الدائري للحياة في ظل صور تختزن تجليات أو صورا سابقة، فمع النهاية هناك بداية جديد، فالوصول في منطق نص موت، لكنه لا يشكل نهاية، بل بداية جديدة لمنطق دائري مستمر. وتلحّ- أيضا- الصور المختزنة للروح في مقابل الجسد الذي تعاينه، فالجسد ثابت في مكانه، ولكن الروح- على حد تعبير النص الشعري- تائهة في الأثير تواصل إبحارها للسماء، وحركة الروح هنا حركة ارتداد معتمدة على ذكرى الانسجام للمصدر الذي توالدت منه.

يمكن للقارئ أن يؤسس تأويلات لهذه القصائد القصيرة التي جاءت منضوية تحت عنوان (خطوات عكسية)، مثل (وحشة)، و(حب)، و(كينونة)، و(ميلاد)، ففيها يتجلى التأسيس الفكري الخاص بالوجود الناقص أو الحياة أو التشظي بها، لأن هذا الوجود الجسدي يحاول في كل خطواته إعادة الديمومة لذاته، وإعادة الانسجام (ولدتُ ولا شيء أبصره في المدى/ كيف من موضعي بالقماط/ أرى رحلتي رأي عين/ وقد أسرجت رحلها فوق ظهر الفناء). ويتأكد هذا المنحى في تلقي النص السابق من خلال الوقوف أمام النص الذي يليه (مثوى)، حيث تأتي صور الجمال الفاتن للنهاية أو الموت واضحة، ولكن هذه النهاية الفاتنة والآسرة للموت لا تكشف - بالرغم من نضارتها وخضرتها المقدسة- إلّا عن بداية مرور لشكل جديد، وانفتاح وحركة.

وإذا كانت نصوص الديوان معنية بمقاربة التعدد في إطار الواحدية الشكلية للوجود، فإنها تقف غالبا عند الظواهر التي تحمل هذا التعدد المتعامد على ذات في لحظة واحدة، فالوقوف عند الفصول الأربعة التي نعاينها ونمرّ بها، تعبر عن حالات عاطفية شديدة الخصوصية لكل فرد يمثل مقاربة الحالة الإنسانية، ويقلبها على وجوهها العديدة. فالتعدد في نص (الفصول الأربعة) ليس تعددا زمنيا متواليا لهذه الفصول، ولكنه استحضار لها في لحظة زمنية واحدة، ويتجاوب مع هذا الاستحضار ما يلحق بالذات من تغييرات، ومن انتقال من حالة عاطفية إلى أخرى.

معنى هذا أن الذات لا تقارب الصيف، بحرارته وحيويته بعيدا عن صقيع الشتاء، وتجمد العواطف والثبات، أو بعيدا عن الحالة الصفرية التي تعادل الانعتاق في الخريف، أو بداية التفتح والميلاد الجدي في الربيع، وكأنها داخل دائرة مغلقة مستمرة. في ظل ذلك يغيب الزمن التراتبي عن النص، وتصبح الصور الواردة لهذه الفصول قائمة على الاستحضار الداخلي والإنشاء في ظل الغياب. فزهرة الفل التي يغزو عطرها المسام، كانت زمنيا تختفي خلف السياج، وورود الصيف في النص الشعري ورود خاص يرتبط بالإنشاء والتخيل الداخلي، خاصة في ظل حضور ألفاظ كاشفة سيميائيا عن غيابه، مثل الحصى، والصدف الفارغ، وأعواد القشّ، فوروده أو حضوره كاشف عن النشع الداخلي من خلال حبات العرق التي تتساقط حبة حبة.

فالفصول – في منطق النص الشعري- تحريف للتراتب الزمني والتوالي، فهناك استحضار لكل الفصول بحالاتها وتأثيراتها العاطفية في لحظة واحدة، وكأن الزمن يتجلى وفق مفهوم مغاير للتراتب المعهود. فهو دائرة تظل منفتحة إلى لحظة البداية في ظل هيمنة اللحظة الآنية، يقول النص عن الخريف أو الدرجة الصفرية بين ماض وآت (لا ننتهي إلا لنبدأ/ ثم شكل هندسي للحياة/ وثم شعر عالق بين الزوايا) فالخريف الدرجة الصفر أو الثبات والسكون يمثل لحظة النهاية والبداية في آن، لحظة منعتقة من الآمال والأحلام، فالخريف في فلسفة اليان واليانج أقرب إلى العدم المطلق.

ديوان (أكثر من صورة في شريط الكاميرا) منفتح على الذات وإشكالياتها، ولكن قيمته الحقيقية تتمثل في تحويل هذا الموقف الذاتي الخاص برصد التعدد داخل الواحدية الذاتية، والصور العديدة المخفية داخليا والفاعلة في الآن ذاته، إلى موقف معرفي يشير إلى الوجود الدائري للعالم، واستمراره من خلال القوى المتضادة التي تضمن استمراريته. فالمقاربات الشعرية في النصوص لا تقارب الحياة أو الوجود منفصلا عن طبقاته، بل تستحضر كل هذه الطبقات، محتفية بالتعدد المجازي للذات والوجود.