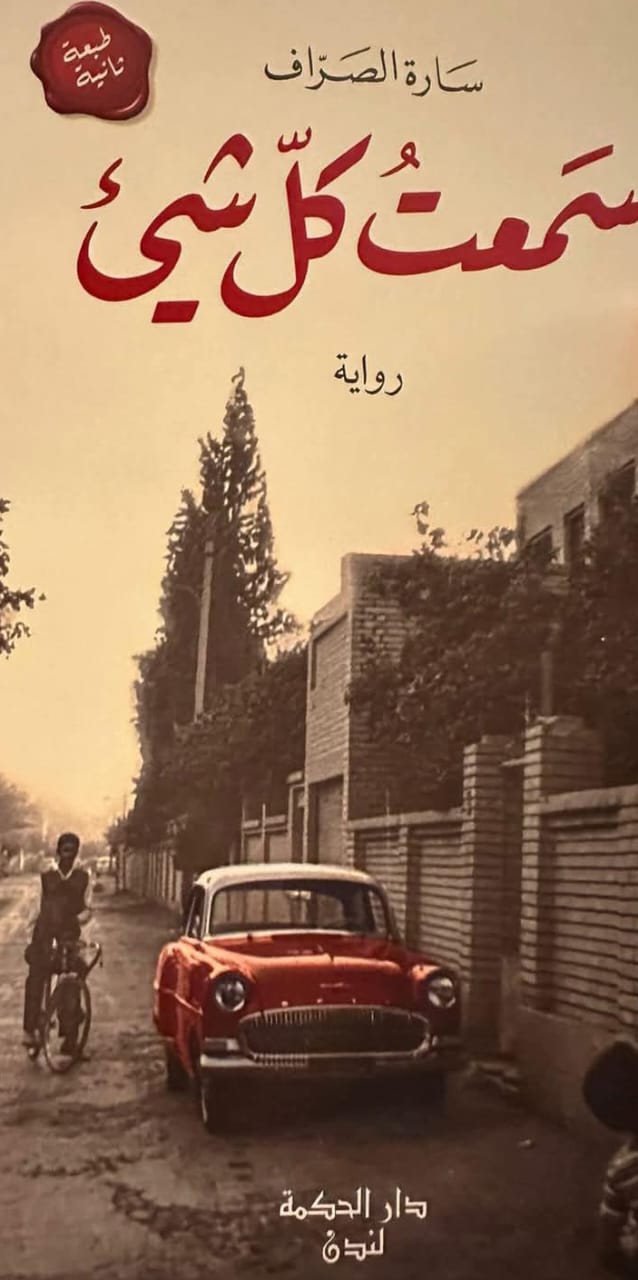

التدرّج المعرفي وبنية التوزّع في رواية سمعت كل شيء لسارة الصرّاف

التدرّج المعرفي وبنية التوزّع في رواية

سمعت كل شيء لسارة الصرّاف

عادل ضرغام

في روايتها (سمعت كل شيء) للكاتبة العراقية سارة الصرّاف، هناك تجربة ذاتية، لكنها منفتحة على المجموع، في مروره ومعايشته لتجربة الحرب المريرة، خاصة إذا كانت تلك الحرب تكشف عن ضآلة الشعب الذي يهشّم إدراكه، وتغيّب معرفته بفعل السلطة وأكاذيبها البلاغية، وأذرعها، فهذه السلطة التي تتحرّك بوصفها مبعوث الألهة تؤسس لوجودها مكانة مختلفة في المعرفة والإدراك. في ظل ذلك يبدو الفرد معزولا ومهمشا، يتحرّك وفق أسس وأنماط قاهرة، ليس لديه قدرة على التملص منها أو دفعها، فيكتفي بصناعة انتصاراته البسيطة في سياجه الشخصي.

في زمن الحرب نخاف كثيرا ليس فقط على أنفسنا، وإنما نخاف على وجودنا الكلي، الوطن والأهل والتاريخ، لأن للحرب قوانينها التي لا تعترف بمواثيق، وتغيب في لحظة أن تطل برأسها الأخلاق المتعارف عليها والمقررة بين البشر. هي رواية الوعي بالحياة والوعي بالحرب في آن، فالساردة يتمّ توجيه وجودها الزمني داخل حيز اكتساب المعرفة، فالمقاربة والمعايشة والحدس داخل النص الروائي تتشكل في حدود مدى زمني يبدأ بطفولة فتاة، وينتهي عند حدود بداية شبابها. في الحرب يصبح الوعي بالعالم مختلفا، فالوعي هنا وعي مزلزل منقسم على ذاته، تكتسب وتفقد لفظتا الموت والحياة معاني ودلالات، فالموت يغادر جلاله ويصبح حدثا عاديا، والحياة في ظل ذلك الوضع تتحول إلى مراقبة وارتباط دائمين لكل الأشياء العادية التي كنا لا نلتفت إليها، وكأننا نعزز ارتباطنا بالحياة من خلال الانتباه إليها.

وفد يقف القارئ في استناده إلى هذا الفهم عند بعض شخصيات الرواية، ويعاين حالات التفكك. فالحرب بوصفها إطارا حاضرا أساس كل هذا التوتر الذي نرى آثاره بادية في كل علاقة بين بعض الأزواج، وهي السبب في الحال التي نراها في تجمعهم وارتباطهم والانتشاء حتى آخر رمق، لأن في ذلك بعدا وهدهدة للموت المنتظر. ويمكن تبرير كل الأفعال الخارقة للمعهود والمنطق في ظل ذلك الفهم. فالحرب حدث مزلزل، لا مساحة فيها للمنطق أو الحركة الطبيعية، فهي سبب رئيس في انتحار بعض الشخصيات، كأنها تستعجل الموت بدلا من انتظاره المرتقب والمتوقع.

قد يبدو للقارئ أنها رواية عادية تحكي حكاية بآليات سردية معهودة، ولكن قيمة الحكاية تتمثل فيما تشير إليه من قراءة وتأمل واعيين لسياق حضاري، ولطبقة حياتية ذاهبة للنسيان والتلاشي، وكأنها تستوقفها، وتلمس حوافها قبل أن تغيب. التأني في القراءة يثبت- وإن كان موضوع الحرب يشكل السياق العام- أنها رواية وعي واكتساب للمعرفة، وأسئلة وجودية ترتبط بالموت والحياة والمصائر المأساوية الممتدة لمكان ما، ارتباطا باساطيره الموغلة في القدم، فالطبقة الآنية- وإن كانت تحمل نزوعا إلى المعرفة والوعي والإدراك- نتاج طبقات قديمة، تتداخل وتتشابه معها في الإطارات العامة للحزن الأبدي المتغلغل في النفوس، وكأنه قدر لا فكاك منه.

هي رواية عن القيم المتحللة والحرب والوضع الخاص للفرد والمجموع في مواجهة المتغيرات. رواية الأنثى اليتيمة في مواجهة الفقد المبكر الذي أورثها معرفة خاصة تدريجية بالكون والوجود المنفتح على سؤال الموت، بكل ما يخلقه من قلق وخوف من المستقبل، ورواية المجموع في مواجهة النزف الدائم من حرب إلى أخرى دون مبرر واضح سوى الأكاذيب البلاغية التي تمرّر الهزيمة على أنها نصر من خلال أذرعها السياسية والفنية. وهي- بالرغم من ذلك- رواية استبقاء الشموخ والاختلاف العراقيين، وكأنها محاولة لإبراز الإرث التاريخي التليد الذي تأثر بفعل الحرب.

التدرج المعرفي واستبقاء الطبقة

الرواية تسرد من خلال حدقة الطفلة طبيعة ارتباطها بالعالم، سواء أكان ذلك عالمها الضيق، أو عالمها الواسع، ويلحّ من خلال خطابها المدى الزمني لحرب العراق وإيران، بوصف هذه الحرب إطارا متعاليا، يجعل شعور البشر بالأشياء مختلفا، ويجعل الطفولة بحد ذاتها مختلفة، فالطفولة تكبر بسرعة سابقة لأوانها، والموت نفسه لم يعد حدثا كبيرا جليلا، بل أصبح حدثا عاديا، لأنه يتكرر بشكل دائم. وإذا كانت الحرب تزلزل وضع الفرد والمجموع، فإن رصد هذه الزلزلة روائيا لا يتم بشكل مباشر، بل يتمّ داخل تجربة اكتساب المعرفة.

وقد جاء الخطاب الروائي متساوقا مع هذا الهدف، في استناده إلى السرد التصاعدي المؤطر زمنيا، وكأنه يجعل النص الروائي شكلا من أشكال اليوميات. يشكل النص الروائي من خلال ذلك طبقة حياتية يحاول استيقافها والإبقاء عليها بوسائل عديدة. تعتمد الرواية على أسلوب اليوميات أو المذكرات، وهذا الأسلوب يكتسب أهمية ذات دلالة، خاصة حين يرتبط الأمر بالساردة وعمرها، لأن هذه الأسلوب يجعل المعرفة، وإدراك العوالم والآثار المترتبة على هذه المعرفة متدرجة من فترة زمنية إلى أخرى. وفيه يستطيع القارئ أن يعاين تحولات الوعي من تهويمي مثالي، إلى تجريبي واقعي، ويطل إدراك الكارثة وآثارها- الحرب- مسيّجا بالعالم المعيش وعلاقاته وجزئياته المحيطة.

إن كتابة اليوميات في النص الروائي- إن صحّت، لأن الرواية لا تسجل فقط، فكل فصل لا يخلو من تأمل ومساءلة يجعلان المتلقي مشدودا إلى المذكرات في إطار يومي- آلية خاصة، فهي ترتبط بوعي آني، وهي آلية تختلف عن المذكرات، لأن الأخيرة ترتبط بتشييد وعيين وعي آني ينسحب على لحظة الكتابة، ووعي ماض يرتبط بلحظة المعايشة والمرور بالتجربة والالتحام بالعالم، فالمذكرات تحمل فعل قراءة وتأمل ومساءلة، يضاف إلى الماضي الذي تقدمه في اللحظة ذاتها مزحزحا برؤية مغايرة عن رؤية المرور بالتجربة. وإذا كانت المذكرات تحمل وعيين متباعدين ومساءلة وتأملا، فإن اليوميات- لطبيعتها الخاصة- تقدم فعل قراءة آنية مشدودة لإشكاليات الذات، فالعالم الروائي كله يمر عبر وعيها وإدراكها.

اليوميات مساحة لاكتساب المعرفة، لكنها معرفة تدريجية حتى تستقيم وتؤسس حدودها. فالساردة في النص الروائي- نتيجة لذلك- تقدم عالمها دون توجيه ودون قصدية، لأنها تكتفي بوصف عالمها المحيط في حدود وعيها ودرجته. وفي إطار هذا الوعي المراقب، نجد أن ما تقدمه عن الحرب وآثارها يظل مشدودا إلى الوصف والتعبير. ويمكن في ذلك السياق التوقف عند ثلاث شخصيات تأثرت كثيرا بفعل الحرب التي شكلت إطارا متعاليا فاعلا، بداية من الخال( فارس) الذي تحوّلت لحظات بعده عن الحرب والخدمة العسكرية إلى لحظات مرح وانتشاء إلى آخر رمق، فكل لحظة منفلتة من الحرب بالنسبة له حياة، وكأنه يعاين الحياة ويقاربها من وجهة نظر الخائف المنتظر حتفه في أية لحظة. وهذا يبرّر توتر علاقته بزوجته إيمان فكل نزول –على حد تعبير نص الرواية- مغامرة موت جديدة، وكل عودة إلى البيت حياة أخرى. ومرورا بوالد (غدي صديقة الساردة) الذي يقوم بتصوير وتسجيل الحرب، فالوجود على قيد الحياة بالنسبة لهذا الرجل موت مؤجل، والحياة مندغمة في الموت، ومن ثم نستطيع تفسير محاولته في الانعتاق من المسئولية والزواج بأخرى. وانتهاء بعلاء خال صديقتها زينب الذي لا يستطيع الحصول على البكالوريا التي تعطيه انعتاقا من الخدمة العسكرية فترة الجامعة، وحين أدرك ذلك مارس فعل الانتحار بوصفه استباقا للموت المرتقب والمنتظر في الحرب.

ما تقدمه في يومياتها أو مذكراتها ليس إلا وصفا لحدود عالمها، فهي لا تتورّط نتيجة لذلك في الوعظ أو إظهار حدود الانتماء، فقد حمتها هذه الآلية التي ترتبط بالتقطيع الجزئي للحكاية من التجذّر بشكل واضح داخل نسق أيديولوجي، فهي تمرّ على كل الأمور الشائكة دون تورّط حقيقي، ساعدها على ذلك المساحة الزمنية لعمرها، وهذا جعل أسئلتها الخاصة مثل الفرق بين السنة والشيعة واقفة عند حدود خاصة، نظرا للإجابات التي تقدمها لها الجدة، وهي إجابات لا تساعد على التمدد، بل على سدّ الأفق أمامها.

فالساردة مسيّجة داخل عالمها، محتمية بانخراطها فيه، ويصبح هذا اليومي الذاتي المحدود كشفا للمجموع، وتبئيرا على الكيان الأكبر في تحولاته على مستويات عديدة. وربما يتآزر مع خطاب اليومي وجود العناوين الخاصة بكل فصل، وهي في كل تجلياتها أشبه بالوعي الجزئي أو المعرفة المكتسبة التي تتراكم من خلال مرورها بالتجارب الجزئية العديدة. ففي ظل هذه الجزئيات البسيطة التي تقدمها، وبنظرة الطفلة التي لم يتعقّد حضورها بالمعرفي الذي لا يزال في طور الاكتساب، يتجلى أثر الحرب، وما أحدثته من تحولات على بنية البشر في مساحات وعي مختلفة.

إن اختيار عنوان لكل فصل من فصول الرواية، ليس اختيارا عشوائيا، بل هو اختيار يحمل تبئيرا وتوجيها، فالعنوان غالبا يحمل تيمة الفصل الأساسية، وكأنه محرّك للفصل دلاليا، وعلى القارئ أن يتوقف عنده باحثا عن دلالة العنوان داخل الفصل. فعنوان مثل (ذات الضفيرة المتينة الحالكة السواد) لا يعمل فقط بشكل آني للحظة المعيشة، وإنما يعمل ويؤدي دوره للإشارة إلى طبقة الحزن الآنية التي لا تزال تصرّ على إحضار المعددات من جانب، ولكنها من جانب آخر تحفر عميقا- ربما في ظل استحضار دلالات كلمات المتانة والحالكة والسواد- في طبقات حياتية موغلة في القدم، ومع وجود إشارات دالة لهذا التوجه في النص الروائي، لجعل الحزن والاحتفاء به جزءا من الهوية الروحية للعراقيين.

ويمكن للقارئ أن يتوقف عند كل عنوان مستخلصا توجها مهما في بناء الوعي المتدرّج بالحياة والمكان، فالعناوين هنا أشبه بالأوتاد التي نثبت الوعي بها، وكأننا بنقلها من متن الفصل إلى صدارة العنوان، نحاول الإمساك بشيء جديد لم نكن ندركه، ونجعله شيئا محددا ومعينا. ففي عنوان واحد من فصول الرواية (النساء لا يذهبن إلى الجبهة) ندرك أنه يمثل جملة من بنية الفصل، ولكنها لا ترد إلا في آخر سطر فيه، وندرك أيضا انه لا يمكن أن يكون هذا التركيز أو التبئير عاريا من الدلالة في الزحزحة من الفصل إلى أيقونة الصدارة، خاصة إذا كانت هناك دوائر دلالية صغرى، تبدأ في الحركة بشكل صغير، ثمّ تكبر لتصبح واضحة المعالم في الكشف عن سياق عام أو عن طبقة عامة، يقل فيها عدد الرجال، وتزيد فيها أعداد النساء. هذه الدائرة الدلالية-أو الدوائر- تصبح جزءا أو أثرا من آثار الحرب التي تتبدى وتتمظهر في أشكال عديدة. فحديث الساردة إلى دميتها (النساء لا تذهب إلى الحرب) في شكله المتحرك والمزاح من نهاية النص تبئيرا وتركيزا ملمح أساسي مؤثر في مقاربة العالم بالنسبة للساردة في النص الروائي في اكتساب معرفة بتجاربها شديدة الخصوصية، وهي تجربة الفقد التي ظلت حاضرة في معاينتها أزمات الآخرين والأخريات من خلال المقارنة، حتى تقلل فداحة أثر مصابها بفقد والديها نتيجة لحادث في روسيا. فالإصرار على العنونة في كل فصل يدلّ- من بين أشياء عديدة قد يدلّ عليها- على تسييج أطر وتوجهات للوعي الفردي أولا، وعلى توجيه المتلقي نحو طبيعة خاصة للذات التي تروي عن نفسها وعن آخرين، فالعنوان يحمل الإمساك بشيء ناجز، يتمّ تجميعه وترهينه لحظة القراءة.

في سردها القائم على اليومي أو المذكرات، وفي كشفها عن أثر الحرب في تشكيل مصائر الشخصيات، تتكوّن داخل هذا البناء ملامح طبقة، تتجلّى وكأنها تأتي في شكل متجاوب ومتآلف مع السرد التصاعدي، فهي طبقة حياتية كاشفة عن خصوصية المكان وهوية البشر الذين يعيشون فيه، طبقة تظهر بشكل فيه نوع من القصدية تعافر للبقاء في ظل عالم الحرب المزلزل والمتغير الذي يفقد فيه كل شيء الكثير من الهدوء والاتزان. أوّل شيء يقابلنا في النص الروائي يكشف عن ملامح الطبقة يتمثل في الإبقاء على الكلمات العراقية دون استبدالها بكلمات أخرى أكثر استخداما، فكلمات مثل (الطارمة، والمحلة، وسدية، وخوش، وحجية، وحجي) لها ما يقابلها في العامية المتداولة في الوطن العربي، ولكنّ هناك إصرارا على شد السرد إلى البيئة العراقية، بألفاظها، وكأن في ذلك نوعا من الإحياء والتدثر بها في لحظة مغايرة. وكذلك إذا وقف المتلقي عند أنواع الأطعمة مثل (العصرونية، والكاهي، والكليمر، والعروك، والراشي) سوف يدرك ان هذا الاستخدام على هذا النحو قد يكون ناتجا عن الحرب، في إسدالها الخوف والتقوقع حول الأصيل الممتد مما يشكل ذواتنا، فنظل متمسكين به، حيث يحرّك بداخلنا ارتباطا خاصا بماضينا الذي أصبح لحظة الحرب في مهب الريح.

وفي الإطار ذاته يمكن التوقف عند الأمثال العراقية، مثل (عددت العدادة، وكلمن على ضيمها بجت)، أو (لو ملازم لو ما لازم)، للإشارة إلى قيمة الجندي أو العسكري في الذهنية العراقية، فيقبلون به دون مساءلة أو إرهاق. ويضاف إلى كل ذلك صناعة السياق الروحي للبشر من خلال الأغاني والمطربين العراقيين، مثل يوسف عمر أو سعدون جابر أو محمد الكبانجي أو كاظم الساهر، أو من خلال الشعراء الذين يطلّون بأشعارهم وأسمائهم مثل الزهاوي والرصافي والسيّاب، فذكر كل هؤلاء ليس إلا فعلا مقاوما أو استقواء ضد التصحر والنسيان، واستبقاء واستيقافا لطبقة ذاهبة للتلاشي. لكن الشيء الأكثر دلالة على هذا التوجه، يرتبط أخيرا باستخدام الحوار المحكي، لأن في ذلك- فوق قيمته الفنية الأخرى- تلبسا بالمحلي استنادا إلى مظهر يبقي على الخصوصية العراقية في السرد الروائي بعيدا عن عالمية الآليات السردية المعهودة. فحين تتآزر هذه الأشكال والنزوعات في النص الروائي- وكلها أشكال كاشفة عن التمظهر والتجلي اللذين يشيعان نوعا من الخصوصية العراقية- يصبح التأويل ذا مشروعية.

بنية التوزّع

القارئ للرواية يدرك أن هناك توزّعا لافتا بين جزئيتين، تتمثل الأولى في توزع الفصول السردية في بنيتها الداخلية بين اليوميات والمذكرات، وسوف تستوقفه تلك الإضاءات الخاصة بالساردة، فهي في سردها لا تقدم يوميات عادية، لكنها يوميات أشبه بالمذكرات، فتحديد اليوم هنا أو الفترة الزمنية بشكل واسع، لا يغدو أن يكون مؤقتا، ولكن الكتابة في النص الروائي هي فعل تأمل وتساؤل مستمرين، تأمل من لحظة الاستواء أو النهاية، أو من لحظة إمكانية القراءة والتأويل لتجربة معيشة تمّ المرور بها. فوجود اليومي الذي يطلّ مع كل فصل لا ينفي عملية القراءة المتأملة انطلاقا من الوعي الفائض بالتجربة الممتدة.

يتجلى ذلك التوجه في معاينة العمل ومقاربته انطلاقا من إدراك إضافات نوعية ترتبط بوجود الذات وتشظيها داخل واقع، فالرواية تقول عن (افتخار) والدة صديقتها (رغد) (الشعور بالجفاء تجاه أم رغد لم يفارقني حتى نهاية ما مرّ بي من أحداث سأوردها تباعا في هذه المذكرات، وبالرغم أنني لم أعد أتذكر الشيء الكثير عن أمي، فإن افتخار بالتأكيد لم تكن بنظر رغد نفسها تلك الأم المثالية التي تستطيع أن تحلّ محل الأب). فهذا المقطع يكشف عن أن الكتابة جاءت من لحظة النهاية والاستواء الخاص بالقراءة والتأمل من لحظة وعي مغايرة، فما تقدمه الكتابة أو النص الروائي لا يكشف فقط عن لحظة المعايشة والمرور بالتجربة، ولكن يكشف عن لحظة زمنية متأخرة. فخطاب الرواية به عمق يباين سن الطفولة، فهناك تجربة متراكمة، جعلت حديثها وسردها عن الشخصيات متكافئا مع بعضه، ويمسّ أشياء دقيقة مرتبطة بوضع الإنسان في صراعه مع نفسه والعالم.

فالنص الروائي يحتوي على جزئيات معرفية ترتبط بوجود الإنسان وتجاربه المتراصة والمتراكمة في مقاربة الواقع والوجود، ففي هذه الجزئيات يتوحّد الفردي بالجماعي، ويختفي الصوت المباشر المتكلم الكاشف عن تجربة خاصة، وكذلك يختفي الصوت المراقب للآخر في ظل تحولات الضمائر السردية، ويحلّ محلهما الصوت الجمعي المتشيث بنا الفاعلين. فحين تتحدث عن حزن (عايدة) في لحظة مراودة عباس في تخليه عن إتمام أمر زواجهما، لا تتحدث عن فرد أو عن طريق امرأة تتحدث عن ذاتها، أو مراقبة من غيرها، فكأن عايدة هنا ليست إلا نموذجا يتمّ التعبير عنه، في ظل استبدالات وإزاحات وتوازيات، لتحل محل شخصية عايدة شخصية الساردة، ونساء أخريات بالضرورة، فحين تقول الرواية (هذا هو حزن النهايات إذن، حزن يفني كل شذرة فينا، لا يبقي على شيء، ينهكنا، يمضي ويخلق مناعة ضد طارق جديد) ندرك أن الوعي المعرفي هنا وعي متراكم ناتج عن التأمل والمساءلة الطويلة لحيوات متوازية.

أما التوزّع الأخير فيأتي ماثلا في التوزّع بين المتكلم والغائب، فضمير المتكلم يأتي مهيمنا في البداية لعقد اتصال بين الذات والعالم، وبناء معرفة وإدراك لهما نوع من الخصوصية تماشيا مع إشكاليتها الأساسية المتمثلة في الفقد. ويأتي الغياب لتقديم رؤية موضوعية لشخصية لها حضور لافت في النص الروائي، فقد تحولّت شخصية عايدة التي مات زوجها وتركها وابنها خالدا، إلى شخصية لها وجود مماثل ومواز للساردة، وذلك من خلال وضعها في دائرة الاهتمام والرصد. فبعد أن كان السرد يفصح عن وجودها في إطار وجود وهيمنة المتكلم، أصبح يفرد لها بالتدريج جزءا من الفصل، تماهيا مع حضور حكايتها، وما ترمز إليه.

فالقارئ يدرك أنه بداية من فصل (خالي فارس) تأتي شخصية عايدة في جزء خاص بها في قول الرواية (حياتها انقلبت وما كان كان، العيد أصبح أياما لامعنى لها، ستجبرها على الانقطاع عن المجلة، وعن رؤيته، حتى أنها لم تسافر إلى كركوك كالمعتاد). هذا التحوّل في الضمير السردي يضع لشخصية عايدة وجودا ملموسا، وكذلك يصنع لشخصية عباس وجودا مغايرا ينفتح على الترميز في تعالقه بنمط مؤسس خاصة في ظل سيادة صفات مثل المهابة والاحترام والتقديس. فالاستغراق في فعل المراقبة من خلال ضمير الغياب يجعل الشخصية المسرود عنها موضوعة في بؤرة الاهتمام، فيحدث هذا التحوّل المؤثر، وتغادر الشخصية وجودها الهامشي لتصبح متنا، خاصة في ظلّ صناعة تناظر استباقي بين الساردة وشخصية عايدة، فكأنها جزء مكمل لحكايتها في مرحلة تالية.

فمعرفة الذات لنفسها لا تتمّ إلا من خلال معاينة الآخر، والإضغاء إلى هواجسه الداخلية، كأن في ذلك خروجا من الذاتي إلى الموضوعي العام، فالرصد - بالرغم من كونه ذاتيا- لا ينفصل عن الإطار العام الذي يتحرك فيه لتشكيل العالم الروائي، ومن ثمّ كانت هذه الانزياحات على مستوى الضمير السردي، سواء انزياحات جزئية تظل مشيرة إلى الضمير الأساسي، أو انزياحات مفصلية بحيث لا تعود إلى المتكلم حتى نهاية الفصل السردي. فبعد انتقالها إلى الغياب تظل متمسكة به ومصغية إليه في مقاربته والالتفاف حول حكايته بوصفه نموذجا كاشفا عن الآثار الناتجة عن التحول.

فشخصية (عايدة) تتجلى في أشكال عديدة من خلال المتكلم ومن خلال الغياب، وتتكشف بشكل مباشر من خلال الحوار بينها وبين عباس الذي تعمل معه في جريدة ألف باء، فيظهر للقارئ أن هناك مؤثرا في كل هذه الأحداث والتناقضات، يتمثل في الحرب. ففي قول عباس في حواره معها ( أي مثالية تقصدين؟ هل نعيش في عالم مثالي؟ هههه كم هي مثالية تلك الحرب التي ترشرش دما على جدران البيوت كل صباح، صباح الحرب، عزيزتي مساء الحرب، زادنا الحرب، الحرب قتلت زوجك، وقتلت صحتي، وملأتني هموما، تقولين مثالية؟) كشف عن المتواري الحقيقي، وكشف عن البلاغة الكاذبة التي يجب أن يتحلى بها، وهي تتعارض مع كونه مثقفا، يمرّر الرفض في صراخه داخل سيارته المغلقة.

فالمعرفة الذاتية- أو اكتسابها بالتدريج لا تتمّ إلا بفعل المراقبة، لأن الرواية لا تقدم قراءة باطنية للذات، بقدر ما تقوم به في الآن ذاته من عقد وسائل اتصال والتحام بالواقع، وتشييد وسائل للاتصال والالتحام، سواء في بيت جدتها لأبيها، أو في بيت جدها لأمها، أو في مراقبة الجيران والمحيطين للوقوف أمام سردياتهم وحكاياتهم. ففي أحيان ليست قليلة بعد أن تحوّلت (حكاية عايدة وعبّاس) إلى حكاية أساسية مشاركة تتقاسم السرد من خلال حضور الغياب كاملا، نجد لحضورها وتشكلها أنماطا عديدة، في شكل منها تتخلى الشخصية الرئيسة عن منصة السرد وعن ضمير المتكلم، وتترك المجال لفعل المراقبة والتأمل، فبداية من الفصل المعنوّن (كل شيء يؤلمها عندما يغيب..كل شيء) تبدأ هذه الحكاية في المشاركة بالتناوب مع فعل البوح الذاتي والتكلم.

وفي شكل آخر يبدأ السرد بضمير المتكلم في الجزء الأول من الفصل، من خلال وجود الذات وارتحالاتها الجزئية، ويظل ضمير المتكلم متحكما، يتبعه جزء ثان داخل الفصل ذاته، يتحوّل السرد فيه إلى ضمير الغياب. وفي شكل أخر يبدأ السرد بالغياب لإكمال جزء من الحكاية الجانبية التي غدت متنا مشاركا، ثم يعود في الجزء الثاني إلى المتكلم، مثل فصل (نصيف صديق خالي). ولكن يظل السؤال ضروريا، لماذا تحركت هذه الحكاية بمفردها دون غيرها من الحكايات الأخرى الواردة في النص؟ لماذا ظلت هذه الحكايات الأخرى الواردة في النص محكومة ومنزوية تحت سطوة المتكلم في السرد، بالرغم من وجود حكايات لها قيمة مساوية مع حكاية عايدة، كان يمكن التركيز عليها، مثل حكاية (فطوم)، أو حكاية الجدة بحد ذاتها، ففيها نواة لبناء واستحضار الشموخ العراقي، وفيها منطلقات لتحويلها إلى حكاية مشاركة أساسية.

ربما يكون التبرير ماثلا في كون (عايدة) يمكن أن تعدّ قسيما للذات الساردة في مرحلة تالية، فالقارئ يشعر أن هناك نوعا من المزاوجة- حتى من الناحية البنائية- بين عالم الساردة وعالم شخصية عايدة. فهناك تناظر يؤسسه النص الروائي بين البطلة وعايدة من جانب، وبين عبّاس ونزار من جانب آخر في المنطلقات والتوجهات، بالرغم من الفوارق الزمنية، وكأنه تناظر الوعي والإدراك لكل مرحلة زمنية. وهذا التناظر يتكامل ويصبح له نوع من المشروعية إذا تم استحضار الرمز مع كل قسيم، فمنطق الرجل في الحالين واحد، ومنطق المرأة أيضا واحد، فكل حكاية من الحكايتين تمثل صدى وامتدادا للأمام أو للخلف للحكاية الأخرى، في سياق كاشف عن الوعي المرحلي الذي تقدمه كل حكاية في سياقها الزمني، ليقيس من خلال ذلك إشكاليات العلاقة الممتدة بين الرجل والمرأة، بداية من طور المراهقة في حكاية البطلة الساردة ونزار، ومرورا بعايدة وحكايتها مع عباس، وافتخار أم رغد وحكايتها مع زوجها، وانتهاء بفطوم وتنافرها الدائم مع زوجها. يؤيد ذلك الفهم أن الحضور النسوي في هذه الرواية له الوجود المهيمن، فتظهر الشخصيات النسوية في النص الروائي بوصفهن نساء يواجهن- فوق ما يواجهن من أعباء- آلة الحرب، وما تفرضه من متغيرات مؤثرة.