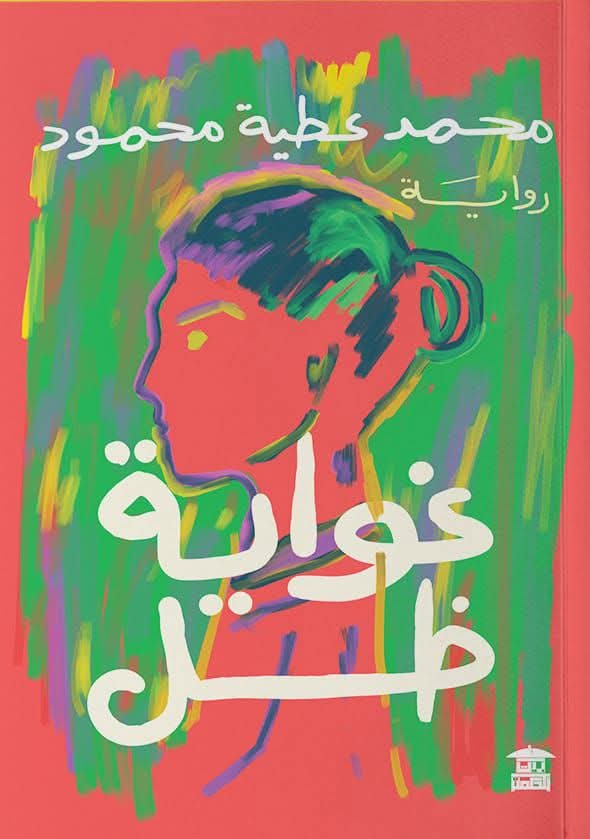

حضور الظل واستعادة الماضي المتخيل في غواية ظل للروائي محمد عطية

حضور الظل واستعادة الماضي المتخيل

في غواية ظل

للروائي محمد عطية

عادل ضرغام

تضعنا رواية (غواية ظل) للكاتب محمد عطية، بداية من عنوانها في عطائه الدلالي الحر المنفتح على دلالات عديدة، وغير المشدود لتأسيس رؤية قرائية شبه نهائية، يتمّ اختيارها بعد عملية القراءة، داخل إطار معرفي يرتبط بسلطة النموذج الذي يختزنه الإنسان ويكوّنه لإمرأة ما، يشكل حضورا دائما، ويصبح ذا سلطة تؤثر في الخيارات الحياتية المتاحة، والتوجهات المطروحة، وربما يكون له تأثير في الوقوف المتيبس عند حدود هذا الظل أو النموذج، مما يفضي في النهاية إلى مساحة من الثبات، لا يستطيع الإنسان أن يتخطاها، إلى تكوين علاقات جديدة سليمة، لأن هذا النموذج الأنثوي الذي تصنعه الذات وتشكله، أو تعيد تشكيله على فترات متباعدة، أو في منعطفات خاصة، له قدرة دائمة على التجلي والحضور من خلال عمل الذاكرة التي تؤسس لملامحه استمرارية لافتة.

والنموذج أو الظل- وهو نموذج أنثوي- يشير إلى حضور مطبق، يلقي بظلاله على مقاربة الحياة، والتحرك في إطارها، وهذا ينتج له قدسية خاصة وهالة من الاختلاف في الحضور، فتقوم الذات بالبحث عن ملامحه، وإسدال هذه الملامح، وجعلها مقياسا وأساسا لكل امرأة أخرى، وتصبح هذه المرأة أو النموذج أو المثال حاجزا مانعا للاقتراب، وتمارس دورها بتكرار حضورها في تفكيك أي ارتباط يطلّ برأسه. هذه الرواية تناوش الظل أو المثال. لكنها ببنيتها الخاصة لا تطارد المثال منفردا، بل تطارده في ظلّ وجود شبيه أو نظير مساو له في السمات، ومشابه له في الشكل والإطار، وذلك من خلال توأمه في ظلّ لحظة زمنية مغايرة.

إن هذا التوجيه السردي بين نموذجين ينتميان إلى لحظتين زمنيتين مختلفتين يصل الفاصل بينهما إلى عشرين عاما، يجعل الرواية داخلة في إطار محاولة استعادة المتخيل، والتغلب على إكراهات الواقع، وقدرته الفائقة على قص وتبديد وتجريف الآمال، وتدريب البشر على التسليم بالمتاح، والقناعة بالوقوف في مسحة الرماد. ففي لحظة زمنية مغايرة يتبدى للذات مساحة للانتصار على الواقع بفعل المشابهة الشكلية، من خلال وجود مثير للصحو والحركة، وإيجاد بديل آخر لتجربة الصراع، والدخول إلى حلبته مرة أخرى. والرواية في ظل ذلك التوجيه السردي تطرح- بالرغم من الاختلافات التكوينية في النموذجين- أسئلة خاصة، بمحاولة الوصول إلى النموذج، واستعادة الماضي، والإصرار على مجابهة الواقع، حى لو تمّ ذلك في لحظة مغايرة، فالهزيمة التي استمرت عشرين عاما، على مشروعية العودة، لإعادة تشكيل الماضي والانتصار عليه.

تشكيل النموذج أو المثال في فنون الأدب، يتمّ وفق وتيرة تكاد تكون واحدة، فالنموذج غالبا يتشكل في إطار عند المعرفة الحقيقية بالنموذج، وعدم المعرفة يؤسس لإدراك تهويمي، ويؤسس –أيضا- لهالة بها مسوح من القداسة، يجعل الانفكاك من أسر هذا النموذج صعبا، فتظلّ الذات أسيرة لتلك الهالة، ولهذه القداسة، وهناك إشارات في النص الروائي تشير إلى أن معرفة حلمي (البطل) بشخصية أمل- النموذج أو المثال- لا تنبني على معرفة حقيقية، أو تستلزم الإشارة إلى اكتساب وفقد حقيقيين، بل تقوم على معرفة تهويمية، لا تلتفت إلى الصفات البشرية التي أشارت إليها توأمها (زهرة)-الظل- في سردها وكشفها المتلاحق عن صفاتها بعد رحيلها.

بناء الرواية واستعادة الماضي

جاءت الرواية في إطار السرد المتوازي بين صوتين من خلال ضمير المتكلم، حيث يقوم كل صوت منهما بسرد ما يتعلق بحياته الآنية في وجود ذاكرة منفتحة على الماضي. ومن خلال هذا البناء المتوازي بين الصوتين تتجلى مساحة التشكيل الخاص بكل شخصية، في انفتاح على ماض مملوء بالهزائم المتعددة والمتكررة، وكأن الرواية تقدم محاولة للانتصار على هذا الماضي مع كل قسيم، الأول (حلمي) الذي لا يخلو اسمه من قصدية، والأخير (زهرة) التي تأتي في الرواية وكأنها ظل لنموذج أمل التي تشكل مثالا لحدود المتخيل لدى حلمي بعد وفاتها، وبعد فشل مشروعهما قبل عشرين عاما، ويحدث التمازج والانشداه بينهما- أي حلمي وزهرة- نتيجة للتشابه الشكلي، وتبدأ في ظل ذلك محاولة للتعافي والانتصار على الماضي بكل إخفاقاته.

كل صوت من الصوتين المشكلين لحركة المعنى في الرواية، يتشكل في إطار مونولوج ذاتي، يتم الكشف فيه عن حركة دائبة وشديدة التعقيد بين اللحظات الزمنية الماضي والحاضر والمستقبل، وكل صوت يقدم سرده الذاتي في إطار محاولة الفهم والإدراك، فجاء السرد مع كل صوت بوصفه إعادة قراءة للماضي، فهناك محاولة لمراجعته، ولإعادة ترميمه انطلاقا من لحظة آنية تفتح الباب لإعادة مقاربته ومعايشته من جديد، فالرواية من خلال الصوتين السرديين لا تكفّ عن تقديم القراءة المتأنية لمجمل السلوك الخاص بكل شخصية، أو بكل صوت سردي، للكشف عن توجهاتها في كل سرد متوال ومتواز.

فالسرد الروائي من خلال الصوتين يصبح خطابا للفهم والإدراك والمساءلة والتفسير، وذلك من خلال العودة إلى حوادث مفصلية، مثل حدث الزواج أو الفشل فيه لدى كل شخصية من الشخصيتين، في التحامهما بالماضي من خلال فعل الذاكرة. وتقديم الحوادث على النحو السردي، ووفق هذا التوزّع الانفصالي في ظل حضور تقارب آني جعل هذه الحوادث تتجلى بسمات خاصة، فهي لا تطلّ كاملة أو واضحة تمام الوضوح في دفقة سردية واحدة، ولكنها تتوزع من خلال التقطير السردي طبقا لطبيعة الذاكرة في كشفها عن الماضي، وطبقا لمثيرها الآني في الاشتعال والتجدد والحضور.

فالذات- كل واحدة منهما- لا تذهب إلى الحدث في سردها المونولوجي لاستقصائه، أو لتقديمه وفق مخطط جاهز وكامل، والتعبير عنه وفق مسببات وجوده وتشكله، لكنها تعاينه من منظور ذاتي مشدود للأثر الذي يتركه هذا الحدث، فالحدث في ذاته ليس موضع اهتمام، ولكن ما يثيره ذلك الحدث في تكوين الذات ومناوشتها في لحظة آنية. وكذلك في تصوير الشخصيات الأخرى، فقد أثّر البناء السردي على آلية وجودها وتجليها، فهي في ظلّ هذا النمط السردي الخاص من خلال الذاكرة المنفتحة، تطلّ بوصفها عوالم ظلية، أو أدوات وظيفية، ليس لها ملامح نهائية محددة وواضحة. ويمكن أن نجد صدى لذلك التصوّر في الوقوف عند شخصيات ظهرت في الإطارين السرديين، مثل شخصية زوج زهرة الأول (مختار)، أو زوجها الثاني (جلال)، أو زوجة (حلمي)، أو شخصية رشيدة، أو شخصية الشيخ التي اخترعها (حلمي) لتسويغ الحركة والتوجه نحو اختيار ما. فهذه الشخصيات لم تقدم بحذافيرها كاملة، ولكنها قدمت- وفق خيار الرواية البنائي- من خلال صداها، والعناية بأثرها، ووظيفتها التوجيهية للشخصية الساردة في كل قسيم، صاحبة الصوت المسيطر على ناصية السرد.

فالحوادث المقدمة في النص الروائي مع كل قسيم ليست مقصودة لذاتها، ولا تقدم بشكل استقصائي كامل، هي فقط بؤر مشتعلة، تطل للقيام بوظيفة داخل البناء السردي، انطلاقا من التوجيه الفني المستمر لحركة الشخصية وخياراتها النهائية. وربما يجدي الوقوف عند مجموعة من الأحداث المنضوية بشكل ذري خاص داخل الخطاب الروائي، مثل حدث اغتراب زهرة في السودان في مرافقة الأب، أو حدث اغترابها أثناء الدراسة الجامعية في أسوان، فالحدثان لم يقدما لذاتهما، ولكن للكشف عن التكوين الخاص لزهرة في تكوين مساحة من الفردية وحالة من الانكفاء إلى الداخل، ودلالة ذلك في القدرة على التعامل بشكل مفرد مع كل إشكاليات حياتها، بالإضافة إلى الحذر الشديد مع كل خطوة جديدة، ولا يمكن أن نفصل الإشارة إلى الحدثين عن النتيجة النهائية الخاصة باستعادة الماضي والانتصار عليه، ومحاولتها التعافي في ظل مشروعية مقترحة للالتحام مع حلمي. ويمكن أن يضاف في السياق ذاته حدث حكاية زواجها الأول من (مختار)، أو زواجها الثاني من (جلال)، فكلاهما لا يقدم بشكل فيه استقصاء أو اكتمال، ولكن بشكل عرضي خاص بمساءلة الذات لخياراتها، ودوره في تثبيت وتكبيل حركتها في الخطوة القادمة المنفتحة على الحلم واستعادة الروح.

إن بنية الرواية القائمة على السرد التتابعي المتوازي بين صوتين مع الانشداد إلى الماضي بذاكرة منفتحة، لم يقف أثرها فقط عند حدود تقديم الشخصية أو الحدث، ولكن كان لها أثر كبير في انفتاح الرواية على المراجعة، ومحاولة استعادة الماضي، والانتقال في ظل هذه الاستعادة من الهزيمة إلى الانتصار. فالرواية تتجلى في إطار فكرة المراجعة لكل المنعطفات والخيارات التي مرت بها كل شخصية. وهذه المراجعة لا تتمّ إلا من خلال لحظة آنية، يكفل لها السرد أو التوجيه السردي كل مكونات اللحظة الماضية، لكن وفق وعي جديد ينبني على المرور بتجارب وهزائم عديدة. فهناك (زهرة) ظل (أمل) التي تشكل نموذجا أو مثالا، وهناك (حلمي) الجامع بين الشخصيتين أو التوأم، فهو الشخص ذاته الذي بدأ مغامرته مع أمل، ويحاول استعادة الماضي مع (زهرة)، والدخول في صراع مع الواقع من جديد للانتصار عليه وفق لحظة مغايرة مبنية على تاريخ طويل من الهزائم في كل جانب.

فكل شخصية من الشخصيتين في ظلّ وجود نزال سابق مع الحياة والواقع، كل شخصية في إطارها الانفصالي المونولوجي، وهزائمها المتكررة، تبحث عن إجابات لتساؤلات ارتباطها بالعالم والوجود، فالرواية في نسقيها السرديين محاولة لفهم الاشتباكات والحظوظ الجائرة. يعاين القارئ في ظلّ ذلك البناء الذات وهي تستنطق لحظاتها الماضية، للوصول إلى تفسير مقنع يجعلها تنتصر في اللحظة الآنية، وكأنها تحاول إعادة أستعادة التجربة من جديد في ظل سياق مختلف. فالمرور بالتجربة والفقد أكثر من مرة يصنع حائطا سميكا وداكنا، يجعل الاقتراب من مغامرة جديدة- حتى في وجود الرغبة وانبعاث الروح من جديد- صعبة، تقول الرواية على لسان زهرة بعد حلم من أحلام التوحد والفناء مع حلمي (لكن الخوف من مجهول الذي بدأ يتسرّب إلى داخلي ويقبضني جعلني أتردد في إعادة تفاصيل الحلم على ذاتي لا على حلمي فقط.. الخوف الذي جعلني أتردد ألف مرة أن أبوح بما في الواقع، فكيف أبوح بأحلامي، وقد تغيّرت تماما بدخول حلمي إلى عالمي).

طبيعة المراجعة لم تقف عند حدود تجربة محددة مرتبطة بالأنثى أو الرجل في القسيمين، ولكن جاءت المراجعة والمساءلة بوصفها جزءا أساسيا في رؤية الماضي، وارتباط الذات بالحياة والوجود، ليتجلى سؤال، أو عدد من الأسئلة المتداخلة: هل يمكن استعادة الماضي إذا توافرت جزئيات تكوينه في لحظة مغايرة؟ وهل يمكن الانتصار أو التغلب عليه وفق فهم جديد ووعي مغاير؟ وهل يمكن التغلب على ميراث الهزيمة المتتالي من خلال محاولة صنع انتصار آني؟. الإجابة عن مثل هذه الأسئلة ليس سهلا، ويمكن التوسّل للوصول إلى إجابة عنها من خلال النظر إلى أطار التقسيم الثلاثي: الدهشة والحقيقة، والحلم والواقع، والزمن والمسافة، وهي- أي الجزئيات الثلاث- يمكن أن تشير بشكل مباشر إلى الميلاد والنمو والاكتمال، ثم إلى النهاية والموت.

فالجزء الأول يوجهنا نحو البديل المتحقق في زهرة، مع ما يصاحب ذلك من دهشة في البداية، فوجودها بالتماثل الشكلي مع النموذج القديم، يعطي عملية الاستعادة مشروعيتها. وتبدأ بعد ذلك- لإحداث إحلال بين النموذج القديم والظل الآني (أمل وزهرة)- عمليات الإدراك التدريجي للمغايرة، والوعي بحقيقة كلتيهما، والوعي بدور الذات وطبيعتها في خلق وتشكيل النموذج الأساسي انطلاقا من عدم المعرفة القائمة على التجربة. أما الجزء الثاني من الرواية من خلال السرد المتوازي فيدخلنا إلى مشروعية الاستعادة، ومشروعية الانتصار، في تلمّس وجود الحلم، وانبعاث الروح من جديد، يكشف عن ذلك المحاولات اللاهثة من كل قسيم لتفسير الحال الجديدة التي آل إليها بعد التوافق الروحي، فقد لجأت زهرة إلى الطبيب النفسي، لتفسير تحوّلها وانبعاث روحها وتعلقها غير المبرّر، وتوجه حلمي إلى شيخه أو إلى الرجل الكبير لتفسير ذلك الارتباط أو التعلّق، لأن في هذا الجزء هناك شعور خاص بالآخر في الغياب والحضور، وهناك تداخل بين الحلم والواقع، وفي ذلك زحزحة لكل قوانين المادة والوجود.

أما في الجزء الأخير فتتجلى مساحة من الانكماش لحدود الحلم والانبعاث التلقائي للروح، وذلك من خلال حضور الزمن والمسافة، فكلاهما يشكل معادل صحو وانشداد للواقع. ومن ثمّ تتأسس وتكتمل في هذا الجزء جزئيات أبرقت عنها الرواية في الجزء الثاني، مثل حضور العقل، والمسئولية الأخلاقية تجاه (حلمي) الصغير الذي كشفت الرواية عن كونه ابنا (لأمل)، فيطل في النص الروائي- بالنسبة لزهرة- وكأنه بديل لحلمي الكبير، بالإضافة إلى مسئوليتها عن أمل ابنتها الصغيرة التي أعطتها اسم توأمها الراحلة.

وتلح - بالإضافة إلى المسئولية الأخلاقية لزهرة للصحو من الحلم- جزئية أخرى مرتبطة بصعوبة التجارب السابقة، خاصة تجربتها مع جلال، تقول الرواية ( كانت الأشباح البغيضة تلوح لي كابوسا كلما اقترب مني حلمي، وحاول أن يعيد إلى روحي صوابها، وإلى نفسي هدوءها، تفقدني ثقتي في نفسي، وفي جسدي الذي خانني وعاد بخفي حنين، وسقم لم يبارح روحي ونفسي) فهذا الخوف له دور في إسدال الشك في مشروعية الحلم وتجلي الروح من جديد، ومن ثم تبدو عملية استعادة الماضي في ظل سياق مغاير زمنيا، عملية صعبة التحقق، يكشف عن ذلك المشهد الأخير في رحيلها مع حلمي الصغير إلى إيطاليا، ورحيله- أي حلمي الكبير- إلى مكان عمله، لإسدال انفصال واقعي.

النموذج والظل

في هذه الرواية هناك توجيه سردي، يتمثل في جزئية التوأم، لأن هذه الفكرة مثلت وجودا أساسيا تولد في إطاره كل الأفكار الأخرى في النص الروائي، فوجود هذا الترابط الخاص بين النموذج والظل- بالرغم من الفارق الزمني والتكويني- جعل اللحظة الآنية- نتيجة للمشابهة- إعادة سير وتصحيح وتجلّ للحظة سابقة، مرت بها الشخصيتان الساردتان وفق زمان وسياق مختلفين، وجعل محاولة القدرة على الانفلات من الماضي والتغلب عليه مطروحة، وولّد مشروعية النزوع لبداية جديدة. فشخصية كل من الساردين تمتلك ماضيا مملوءا بالجراح والإخفاقات التي تركت ندوبا، وأسدلت واقعا، جعل كل شخصية منهما تتحرك حركة شبيهة بالثبات، فكل محاولة للانفلات من الماضي يقابلها انفتاح دائم عليه. وقد تجلّى ذلك في جزئيات عديدة من النص الروائي، حتى في ظل سيادة الوجود المكمل للنقصان، تقول الرواية على سبيل المثال في سرد زهرة عن إخفاقات ماضيها (لا أدري ما الذي جعلني أسكب الزيت على نار وجعي الدفين..جرحي الذي لم يتوقّف برغم ما قدمه حلمي في هذا الصباح الجديد)، أو تقول على لسان حلمي ( نريد أن نقتسم دائما لحظات الانتصار على تحديات الحياة، فهي ليست لي وحدي).

النموذج أو المثال تصنعه الذات وفق المتخيل غير المبني على معرفة تجريبية، وقد شكلّت الرواية من خلال هذا التوجيه السردي طريقا لمحاولة استحضار المتخيل وبروزه من جديد، من خلال النموذج/ الأصل (أمل) الذي لم تفصح الرواية عن آليات تشكله بشكل مباشر، والظل/الشبيه (زهرة)، حيث يكشف النص الروائي عن مساحات من التشابه بينهما، تقول الرواية على لسان حلمي في فصلها الأول الذي يؤسس للانشداه بسبب التشابه (هل إلى هذه الدرجة تتناسخ الملامح؟ بل وتظل منطبعة في المخيلة التي تعاقبت عليها آلاف الوجوه من مئات الجنسيات، كنت أبحث فيها عن ملامح أمل).

في الاقتباس السابق- فوق كشفه لمساحات التشابه- كشف عن الارتباط الخاص والدائم بين (حلمي) و(أمل)، فقد شكلّت له سلطة النموذج المتخيل الذي تأبّى وترفّع عن التحقق، بل ومارس هذا النموذج تأثيرا، وولّد حركة هادئة أشبه بالقصور الذاتي أو الثبات أو الاكتفاء بحدود استحضار المتخيل. يتجلى ذلك واضحا حين نعاين الصورة المرسومة له بين زملائه وزميلاته في البلد العربية الشقيقة، والرواية تشير إلى ذلك مؤسسة اختلافا عن الآخرين في قوله (لم يكونوا يدركون شيئا عن ذلك الطيف الذي يسكنني). فهو لم يكن مشدودا للعلاقات الدائمة، أو العلاقات السريعة التي يبحث عنها الجميع، ومن ثم أصبح مثار دهشة واستغراب منهم، وأصبح مثار اهتمام من زوجته السورية التي أنجبت له ابنته (زهرة)، وسافرت إلى بلدها ولم تعد.

وإذا كان النموذج أو المثال أو الأصل يخلق ظلا متمثلا في أنثى شبيهة، فإنه مع الرجل المتأثر به وخالقه يظل طيفا يتبعه، فيكون –في منطق النص الروائي- حاميا له من السقوط والاستسلام للجسد، باستثناء علاقته بإنجي بعد عودته إلى مصر التي قارب على الاستجابة لنداء الجسد، ولكن زهرة/ الظل أنقذته من هذ السقوط. استطاع البطل أن يمرر إحلال الظل محل النموذج أو المثال من خلال الحلم، ففي نص طويل يقوم بعملية الإيهام والإحلال في قوله واصفا الحلم (تراءت لي أمل، وكأنها تسحب زهرة من يدها، وتدفعها أمامها وتشير لها نحوي، وتراءت لي زهرة، يملؤها التردد والوجل، وتحاول الاختباء خلف الستائر... كانتا تتبادلان الظهور والاختفاء، وتعود كل منهما للظهور بنفس هيئة الأخرى، ولكن بطريقة ما تحاول إقناعي أنها الأخرى... فبدت لي زهرة بالأبيض والأسود(لأنها ظل)، وبدت لي أمل بالألوان الطبيعية).

ولكن هذا الإحلال لم ينته تماما على مدار النص الروائي، فدائما هناك هذا الحضور في الخلفية. ففي نهاية الرواية، وفي لحظة مرض زهرة قبل أن تشفى، ويأخذ كل واحد منهما طريقا مختلفة عن الآخر، تطلّ جزئية كاشفة عن مساحات من الحيرة والتوزّع بين الأصل والظل، حيث تقول الرواية على لسانه مخاطبا نفسه (ولا تدري إن كان هذا الكيان زهرة أم أمل، أم كيان آخر شبيه بهما، ما كدت انسلخت من إحداهما حتى التبست بالأخرى). وقد يكشف بشكل تقريري مباشر عن هذا التوزّع بين الأصل والصورة، ومحاولة إعادة دمجهما في كيان واحد من خلال قوله (ربما كانت أمل هي القنطرة التي مررت عليها إلى زهرة، ولا أنكر أن زهرة للوهلة الأولى كانت الصورة البديلة التي تشعل النهم والاشتياق).

وإذا كان أثر هذا الإحلال بين الأصل والصورة، يقف عند حدود التوزّع لدى البطل السارد حلمي، فإنه لدى المرأة/ الظل التي تهيمن على منصة السرد في خطابها السردي ليس بهذه البساطة، فقد تجلى مملوءا بخوف والتباس واضحين، فقد ظلّت أمل بالنسبة لزهرة وجودا شبحيا دائم الحضور، فقد استطاعت-في منطق زهرة- الهيمنة على حلمي دون معرفة حقيقية منه، ودون اهتمام حقيقي منها، فقد مالت إليه في سياق من المقارنة، ونظرت إليه- وإن كانت أحبته، لأنها أصرت على تسمية ابنها باسمه وهي على فراش الموت- بمنطق الربح والخسارة، فقد كانت تقارن في فترة معرفتها به، بينه وبين الجار، والزميل الذي أصبح زوجا وأخذ ابنته منها وهاجر، ومروان بن صاحب الشركة التي تعمل بها. ففي إطار هذا الوجود الشبحي المهيمن الكاشف عن الحضور الطيفي الفاعل في ظل الغياب، يتجلى الأثر الكبير على زهرة في قولها (ذلك الشبح الذي لا يزال ولا يتوقف عن مطاردتي، ربما دون أن يعي أو يقصد برباط أستغرب منه لمدى قدرته، على الاحتفاظ بتلك الروح الوثّابة).

وقد تجلّى ذلك الحضور اللافت للشخصية في غيابها الجسدي بالموت (أمل) في شكل أسئلة دائمة الحضور، وفي شكل قلق دائم التكرار، فشخصية أمل غالبا ما تكون محور حديث بينهما، حتى لو لم يكن حديثا فعليا، بل يمكن أن يكون حديثا مختزنا مخفيا داخل كل منهما. كشف ذلك الحضور عن نفسه في تساؤل زهرة المتكرر بشكل لافت (هل هو يريدني كزهرة أم يريدني كأمل؟)، أو في قولها (ربما ساورني الشك في كونه يراني (أمل).. وأي أمل؟)، أو في قولها التقريري (ويخزني شعور غريب بالغيرة من أمل). هذا الحضور للافت للأصل والمثال بالرغم من الغياب، ربما كان سببا أساسيا في حضور النفي الدائم لبقايا ذلك الحضور في حوار حلمي مع زهرة، فنراه يقول لها (عندما حرصت على لقائك، لم يكن للماضي والتاريخ أي تأثير).

إن النظرة المتأنية لمقاربة الظل أو الصورة، قد تشدّ العمل الروائي إلى رؤية أكثر شمولية، ترتبط بالإطار التراجيدي للحياة أو الوجود الذي لا يمنحنا فرصة الفوز، أو حتى فرصة التعديل المتأخر. فالرواية في معناها العميق سؤال عن طبيعة الوجود الإنساني الهشّ، بقدرته المحدودة، في إطار قدرة أكبر تكيّف وجوده، فالرواية تقول على لسان زهرة (نعم نحن نخطو ونمضي ونفكر، لكن الأقدار هي من ينفذ، ويجبرنا على تحقيق مشيئة التنفيذ). فالوجود البشري في ارتباط وجوده بوجود أكبر، وقدرته بقدرة أعلى منطلق مهم من منطلقات الرواية، وربما يؤكد وجود هذا المنطلق التأويلي وجود (الشيخ) الطيفي في النص الروائي، وفي النسق السردي الخاص بشخصية (حلمي)، حيث يطل بوصفه علامة موجهة وهادية في المنعطفات الملتبسة التي تحتاج رؤية للاختيار بين الاستمرار والوقوف.

يكشف عن مشروعية هذا المنحى في الفهم مساحة التوجيه في تشكيل الشخصيات على النحو الذي رأيناه، في ظل وجود مساحات لتكرار النماذج والأسماء، وكأن الحياة أو الوجود فعل تكرار وإعادة. فبعيدا عن الأسماء التي تحمل طاقة وظيفية لإكمال عناصر الكون الروائي، مثل (رشيدة)، و(جلال)، و(مختار)، و(حسام) شقيق التوأم، تلحّ الأسماء الأخرى بحضورها في النص الروائي بوصفها استمرارا وتكرارا لحدث الوجود، فدائما هناك أصل أو مثال، يقابله ظلّ أو صورة، ذلك الظل أو تلك الصورة التي يمكن أن تكون نموذجا أو مثالا لصورة أو لظل آخر لا نراه.

فالنموذج أو الظل أو المثال، سواء أكان ذكوريا أو أنثويا متحقق في أطر كثيرة في النص الروائي، من خلال ثنائيات، مثل (حلمي وأمل) وهي طبقة سردية لم يتمّ الكشف عنها بشكل مباشر، أو مثل (فؤاد- زوج زهرة- وأميرة)، أو (حلمي وزهرة) بعد مساحة زمنية طويلة، في سعي منهما في التعاظم على الوقع، ومحاولة إصلاحه من خلال إيجاد مشروعية لمساحة خاصة للمتخيل. ويتمدد هذا النسق التكراري للأسماء من خلال وجود أسماء شبيهة مرشحة لإيجاد استمرار لافت لطبيعة الوجود في تشكيله الدائم لكل من المثال/الأصل والظل/الصورة. ففي الرواية هناك استعادة حدث ماض من خلال حدث آني، واستعادة امرأة من خلال حضور امرأة أنية تشابهها تماما، فيحدث نوع من المراجعة والتقييم للمرور السابق بالتجربة، في ظل جدل الواقع والمتخيل، وفي ظل وجود حالة من الصراع الدائم بين الإنسان في تشكيله لنماذجه وآماله، وطبيعة الوجود التي لا تسمح بتحقيق هذه الآمال والنماذج بشكل نهائي، فدائما يكون هناك شيء ناقص، شبيه في تجليه الأخير بطبيعة الوجود الإنساني المحدد سلفا بالنهاية الحتمية.