سيرة الأنثى من الانعتاق إلى شتات الغرباء في كأنها مغفرة للشاعرة هدى عمران

سيرة الأنثى من الانعتاق إلى شتات الغرباء

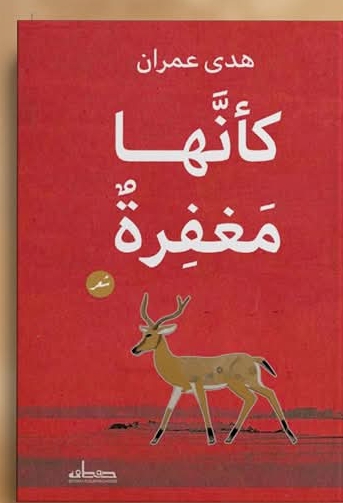

في كأنها مغفرة

للشاعرة هدى عمران

عادل ضرغام

في ديوان (كأنها مغفرة) للشاعرة هدى عمران يتأسس الإبداع الشعري على رصد الذات وكتابة سيرتها، والإصغاء إلى تحولاتها الداخية الفكرية والأيديولوجية، لأن الحياة في منطق نصوص الديوان طريق غير منتهية لاكتساب المعرفة، وللوعي بالحياة والوجود. وسيرة الشاعر أو الشاعرة ورصد تحولاتهما يعدان شيئا مهما، لأن الفن أو الموهبة يعطيان إحساسا بالاختلاف أو المغايرة، فرصد الذات لنفسها- الذات المبدعة- يعطيها قيمة مضافة من التفرد، وحين تكون هذه الذات أنثى، تكتسب سيرتها أهمية فوق أهمية الفن السابقة، فهي سيرة رهيفة، تمثل-بالرغم من فرديتها- سيرة مشتبكة مع السياق الجمعي، حيث تطلّ برأسها في ظل أنساق خانقة، تحاول تنميطها داخل سياق عام.

حين تكتب الذات سيرتها، فهي تحتفي بنفسها، وبطريقة مقاربتها للحياة، وخياراتها التي كوّنت حدود ومنطلقات هذه السيرة. كتابة السيرة في هذا الديوان تأتي محتفية ومحتمية بالأسطوري في تصوير الآباء والأجداد، لأن الذات المختلفة والمغايرة في رصدها والتحامها بالعالم جزء من هذه السلالة التي تقدمها في سياق أسطوري أو عجائبي. يؤسس الديوان اختلافه بنائيا من خلال الكتل النصية القائمة على التدوير والتمدد، مشكلة شعرا يعتمد على الرموز البدائية الأولى، وهي رموز متعانقة ومتباينة في ظل جدل الذكوري والأنثوي، فلا تخلو النصوص من دفق الأسطوري الذي يشير إلى بداية الخلق، وإلى مظاهر الاتحاد والانفصال بين قسيمي الذكورة والأنوثة، ولا من خلخلة واضحة للتقسيم القائم على البيولوجي إلى التقسيم الجندري القائم على سمات الفعل والفاعلية والتأثير.

وتشكيل الرموز في الديوان في إطار النفس السردي المهيمن، قائم على الحركة من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ومن جيل إلى جيل، في إطار تواز واضح بين القسيمين، للإشارة إلى الاستمرار داخل النمط، إلى أن تأتي الخلخلة واستعادة الحرية والاكتفاء بالوحدة والانتماء. فالانتماء الأيديولوجي في القسم الثاني من الديوان، بعد السيرة في الجزء الأول الذي يؤشر للانعتاق، يمثل اختيارا نابعا من فعل التحرّر بعيدا عن سياق المجموع المشدود لحركة جاهزة محددة.

في هذا الديوان هناك نوع من التساوق بين أجزائه، فالجزء الأول الخاص بالانعتاق من قيدي الأسرة وربقة الزواج، بأغراضهما الذكورية الضاغطة، يفتح الباب في الجزء الثاني (كانت الثورة عمري) للانتماء داخل إطار حزبي يأتي مرتبطا بفعل الثورة، فكأن هدم القيود العائلية يتماس مع هدم أو الإسهام في تحلل الأفق السياسي الممتد زمنيا، فكلاهما انعتاق وبداية جديدة على المستوى الفردي والجماعي، سواء تعلّق الأمر بالاختيار، أو بالانشداد إلى سياقات جديدة. فالجزء الأول من الديوان يقارب بنصوصه الخروج والانفلات من المجموع، وكل أشكال السلطة. ويكشف الجزء الثاني عن بداية مواجهة العالم مواجهة منفردة، تؤسس فيها الذات خياراتها وقدرتها على الفعل، في تشكيل سرديات وجودها وفق شروط جديدة، تتحلل فيها من الماضي.

وفي الجزء الأخير نجد أن هناك انفتاحا كاملا على هذه الخيارات بسردياتها، حيث تصنع الذات اندماجا مع هذا العالم بتوحشه، وتستطيع أن تبصر في هذا التوحش وداعة وبراءة، فالذات تنفذ إلى عمق الأشياء، بعد نزع الإطار الخارجي الشكلي الكاشف عن الغرابة أو التوحش، فالتوحش أو العنف- خاصة في جانب القسيم الذكوري- يأتي- في منطق النصوص- من جروح الروح العميقة، ويمكن في ظل ذلك تبرير الاحتفاء والاندماج بالغرباء والمشردين اللذين يأتيان واضحين.

سيرة الأنثى من التسليم إلى التحرّر

في نصوص الديوان هناك محاولة لكتابة سيرة الانعتاق، من سياق الآباء والأجداد الذي حفلت النصوص بتقديمهم في إطار مسحة لا تخلو من سمات أسطورية عجائبية. وهناك أيضا تفريق بين نسقي الذكورة والأنوثة، فالقسيم الأول جاء محمّلا بمسوح القداسة والفعل والقدرة، والأخير جاء كاشفا عن التشابه والواحدية الثابتة المتكررة، نظرا لسطوة النمط الذي يغيّب الخروجات أو الاختلافات، ولا يلتفت إليها (كل النساء في تلك العائلة امرأة واحدة). فالتشابه والواحدية هنا إشارة للكم المهمل الذي يخضع لتمثيل تراتبي، وإلى تنميط جاهز يتشابه المنضوون في إطاره، فالنساء نمط محدد يتحركن وفق سنن جاهز، وأطر موروثة.

السيرة في الأساس تشكيل لغرابة أو لخروج أو لإنجاز، وهي هنا في النص الشعري تمثل خروجا عن أطر ضاغطة، وصناعة لحال من التحرر والانعتاق تتكوّن بالتدريج. فالمرأة في التصور النمطي تظلّ في راهنيتها داخل الخنوع والشكوى، فلا مجال لإظهار العواطف، يقول النص الشعري (كبتتْ كل عاطفة قوية بداخلها، فتحولت إلى كدمات زرقاء على الجسد الأبيض الناصع، لفّت شعرها الأحمر الطويل حول نفسها كشرنقة، تعلقت بشجرة العائلة، وصدقت أنها ستنطلق قريبا كفراشة). وفي ظل ذلك نستطيع أن نفهم أن التقديس اللافت للأسلاف، سواء في طريقة الظهور ومساحات الانتخاب أو للقدرة والفاعلية لم يكن مقصودا لذاته، لأن الذات الأنثوية التي من أجلها جاء التقديس السابق لا تأتي بعيدة عن النسق العجائبي.

فتقديس الأسلاف والآباء قائم على تثبيت واستمرار الأنساق دون خلخلة، ولكن قيمة الذات في قداستها تتمثل في صناعة الخروج، وصناعة وخلق التعدد، لا الواحدية أو النسخ المكررة، ولهذا نجد بنية التحوّل من الخنوع إلى الخروج أو من الواحدية إلى التعدد تأتي مرتبطة باكتمال القمر، وما يتجاوب مع هذا الاكتمال من ميلاد جديد كاشف، فهناك تعدد يتم استيلاده في قول النص (صلصال/ مارج من نار/ ماء/ بئر/ قلب شاعر/ طير) يشير إلى تناقضات تنمو في اتجاهات متباينة.

وربما كان هذا التعدد التكويني في صورة الذات من البداية له دور في إظهار مساحات الخروج عن النسق العائلي بحثا عن فردانية، ومن ثم يبدأ الالتحام بالواقع والاقتراب منه (وأرادتْ أن تقذف نفسها من هذا الرحم الفاسد. وحين خرجت لم تستطع المشي، ظلّت محلقة وغير مرئية فوق سماء المدينة). يشعر القارئ- بالرغم من تطابق النسق/ العائلة/ الرحم الفاسد- أن هذا الخروج ليس خروج اندماج، بل خروج تهويم ونظرة مثالية تتساوق مع التحليق والطيران، دون معايشة حقيقية، وتجريب داخل حدود الواقع. ولكن هذا الانعزال لا يستمر طويلا، فالإنسان –حتى لو أراد- لا يستطيع العيش في برج عاج، ولهذا نجد نتيجة هذا الارتباط ماثلة في الحزن، بسبب فقد القيم المثالية، فالشاعر في أصل وجوده مهموم بإسدال مفاهيمه المثالية على العالم، وحين يفشل في ذلك حتما، تتبدى الهوة كبيرة واسعة بين التصور المثالي والواقع الذي لا يستجيب بسهولة لهذه التصورات المثالية.

الحزن في سياق التحوّل ليس الحزن العادي، فقد تمّ تشكيله بصورة لافتة للنظر، في ارتباطه بالروح المتطلعة إلى التغيير ارتباطا بالمثال (يأتي الحزن كغرفة زرقاء .../ يأتي كالدمع من الأقدام/ كالشق الغائر في الروح/ كالبئر يحفر بيتا ويجلس كربّ لهذا البيت/ يأتي وأحاول إمساك يده برفق/ لكنه يأبى إلا ان يملكني/ يأتي فأنسى الزمن.../ كل ذاكرتي رياح/ وانطوي على نفسي كجناح محلّق بلا طائر/ كدخان). الحزن بشكله المهيمن يبعد الذات عن الإيمان التهويمي السابق، ويجعل الحركة بطيئة، مؤجلة لا تخلو من احترازات، وتفكير مستمر في البحث عن طرق أخرى لجلب سعادة مؤقتة.

السيرة في هذا الديوان ليست سيرة زمنية محددة الملامح فقط، فهي لا تقف عند النقلات المعهودة من الميلاد إلى لحظة الانعتاق والتحرر في نصوص الجزء الأول، لكنها سيرة للتكوّن الداخلي، وسيرة للنمو المعرفي، وتشكيل الإدراك، للوعي بالذات أو الفرادة، سيرة في لحظة تحولها ترد الذات فيها للرجل دينه أو العظمة التي أخذت من جسده، وصنعتْ منها، ومن بعدها تبدأ مسارب التعدد والتحوّل، من حوّاء إلى ليليت، يقول النص (مع كل اكتمال للقمر، ينشق جلدها، وتخرج منه عظمة، وتبدأ تلك العظمة في التشكل، كصلصال حار يبدأ بالنبض الجارف حتى يهدأ ويستوي، أو كمارج من نار، يغرق البيت حتى يجفّ، ويصير ماء، فتتحوّل إلى شجرة يابسة، إلى سكين، إلى بئر، إلى قلب شاعر، إلى ريشة في فم يصرخ، إلى طير، في كل فجر، كانت تصير كائنا جديدا، مستقلا بذاته).

فخروج العظمة التي تشير في سرديات الخلق العظيم إلى دين الأنثى الموغل في القدم إلى الرجل، يفضي إلى وجود جديد، وتحوّلات عديدة، فالتعدد ضد الواحدية المستكينة، التعدد نوع من الحركة والحرية التي تتولد تدريجيا بفعل الوعي، فمع التعدد يجد القارئ نفسه أمام ميلاد جديد. والإشارة إلى اكتمال القمر إشارة إلى فعل التحولات التي يحدثها القمر في الأنثى، وفق الأساطير الموصودة لذلك، بل إن فعل التخلص من الاستدانة القديمة للرجل لا يقف في النصوص الشعرية عند حدود ذلك التصور، ففي جزء آخر من النص الذي يكوّم الأنثى (الملاك) المستقرة في لحظة نهايتها وموتها، ويؤسس لميلاد الأنثى الحرة، نجد فعل الاستدانة يتجلى بشكل معكوس، أو على الأقل يتجلى في سياق من المساواة، والأخذ والعطاء، فحين يقول النص (عندما قتحا عينيهما وجدا كل عنصر فيهما مفكّكا وحده، جمعا عظامهما في قفّة، جمعا دماءهما، وبصبر وشجاعة حاولا جمع نفسيهما لأيام. تبادلا بعض العظام بالخطأ. واقتسما الدماء بالنصف، خيّطتْ له جلده بعناية، ورقّعت له بعض الفتوق من جلدها، وحين اكتمل، ورأتْ جميل صنيعها بكت) ندرك أن اقتسام الدم وتبادل العظام بالخطأ يمثلان خلخلة لفكرة الفصل الحاد بين الأنوثة والذكورة، وأن هناك تحرّكا نحو نوع من المساواة، لأن الأعضاء أو المكونات مثل الدم والعظام حدث لها نوع من التداخل، يجاوبه انتقال للصفات والقدرة على الفعل، ويولّد الحركة دون موجه، أو دون سلطة قامعة، بل يزداد ذلك الأمر إلى مساحة أكبر من الدين والاستدانة بحق القسيم الذكوري، من خلال جلدها الذي رتقت له بعض الفتوق، وهذا الجلد يقابل العظمة التي صُنعتْ منها في سردية الخلق الأولى.

الفاعلية هنا تحوّلت من الذكوري إلى الأنثوي خاصة إذا تأملنا الأفعال وحضورها في النص الشعري، فالأنثى هي التي تعطي، وهي التي تكمل النقصان الحادث، وهي التي تتأمل نتيجة الصنع أو الخلق الجديد، وما يكشف عن مشروعية هذا الفهم وجود تنضيد متقابل خاص للرموز، فالرمز المتجاوب مع الذكورة في النصوص السابقة لهذا النص التي جاءت لتصوير النمطي المعهود في ظل التراتب استنادا إلى البيولوجي، جاء متمثلا في (الحصان)، والرمز المرافق للأنوثة جاء مرتبطا بالغزالة. ولكن في لحظة التحوّل أو موت الأنثى القديمة، وميلاد الجديدة، يشعر القارئ أن هناك تحوّلا في منظومة الرموز الخاصة بها، فقد حملت ملمحا ذكوريا، يجليه النص بقوله (طلبت منه أن يصطاد لها حيوانا بريا، حصانا أسود، أو غزالا بقرنين عظيمين، أو نمرا).

وهي كلها صفات أو رموز، تؤيد بداية التخلص من التراتب المؤسس، وبداية التململ للانعتاق من الذكوري/ الإلهي، من خلال فقدان جسده الرجولي، وفي ذلك انتصار للأنثوي بعد تحوّل الغزالة التي تستدعي بالضرورة قنّاصا أو قاتلا، إلى حصان أسود أو نمر أو غزال بقرنين عظيمين لها حرية الفضاء والحركة، يبدو ذلك واضحا وجليا في قولها في نهاية النص (ثلاثون عاما من دفع الأثمان لم تجعلني امرأة/ سأمشي مضطرة بكل هذا الألم/ سأمشي، ولن تتوقف قدمي يوما). وقد يجد القارئ تكرارا للفكرة بشكل قد يبدو أكثر تعبيرا وجلاء في نص من نصوص الجزء الثاني (بكاء على الأطلال)، حيث يكشف النص عن ولادة جديدة، داخل نسق ذكوري، لديه قدرة على الحركة والفعل.

إن تأمل نصوص الديوان، خاصة في الجزئين الثاني والثالث يفضي إلى شعور مفاده أن السيطرة أو الغمر الذي يسدّ المنافذ والأفق، ويمنع الهواء، هي الأسباب الأساسية للتململ من النسق العائلي أو الذكوري الضاغط، وللبحث عن وسائل ناجعة لاكتساب صفاته أو بعض صفاته في عملية ميلاد جديدة، وكأن النصوص تعيد عملية الخلق الأولى، لكن وفق توجه مغاير، ينتصر للمرأة التي تتخلق نسخة أخرى، فحين يقول النص الشعري (ابتلعني مرة واحدة، لكن يا للمعجزة، استطعت ولادة نفسي من داخله بنسخة أخرى، أكثر غرابة وجنونا وفردانية، ابنة من نسيج ذكوري محض/ أليس بهذا المنطق الديني، خلق الله حواء من ضلع آدم). نشعر أن مناط الأمر هنا في منطق النص خلخلة للمستقر، واستيلاد لأفق جديد، لتفتيت سلطة الذكر/ الإله، يتبعه ميلاد لأنثى جديدة، بل تصنع – على نحو مغاير- توجها شبيها بالتوجه الأول في بداية الخلق مع تلاش متعمد للحدود بين مفهومي الذكورة والأنوثة الجامدين، فيعطي للأنثى- في ظل اتساع مفهوم الجندر، وتعاليه عن الإطار البيولوجي- مدى مساويا لحدود الذكورة السابق. ونهاية الجزء الأول من الديوان بهذا المعنى وتلك الدلالات، تفضي إلى حركة مغايرة، وإلى توجه خاص في نصوص الجزئين التاليين، لأن الحركة في سياق الحرية والانعتاق حركة قائمة على الاختيار، وتحمّل الذات وحدها نتيجته.

الشتات والاندماج بالغرباء

بعد نهاية الجزء الأول يشعر المتلقي أن الجزء الثاني (كانت الثورة عمري) يشكل بداية جديدة، تحاول فيه الذات تغييب ماضيها من خلال الانفتاح على العالم، وصناعة توجهات والانضواء داخل سرديات جديدة، ترتبط بالحزب والثورة، والانفتاح على الآخر الأجنبي. كل هذه التوجهات والسرديات التي تنضوي داخلها تواجهها منفردة وحيدة، دون إحساس بوجود ثنائي أو توزّع، فالقارئ أمام ذات تملك الفاعلية والقدرة على الفعل دون مساءلة أو قمع من سلطة ما، ومن هنا تتشكل كل السرديات، مثل سردية الثورة، وسردية الانفتاح على الآخر الأجنبي الذي يشير إلى انفتاح أبعد من حدود الوطن نظرا للتشابه الحزبي داخل اليسار، ففكرته- أي اليسار- في أصولها المثالية تحمل انتصارا للإنسان دون النظر إلى عرق أو دين (أهديت صورة زفافي لرجل ألماني، اسمه ديتا، رأيته مرة واحدة في حياتي، جاء إلى القاهرة مبهورا بالثورة، كان شيوعيا قديما يؤمن بالمساواة).

فالانفتاح على الآخر الشبيه، وتسليمه صورة الزفاف يشير إلى مواضعة جديدة، ومقاربة مختلفة للحياة، تحاول الانفلات من الماضي، فالذات أصبحت تناوش حياتها دون سلطة قاهرة، ودون نظرة تقديس، فتقاربها وفق منطق الحرية القائم على تغييب الماضي، والانعتاق من آثاره وبقاياه، بالرغم من أن رؤية الآخر الأجنبي لا تخلو من نمطية جاهزة. ففي الجزء الثاني من قصائد الديوان هناك محاولة لاستبدال سردية القمع التي تجلت في الجزء الأول، بسردية جديدة يمكن أن نطلق عليها في عمومها (سردية التحرر)، ومواجهة الحياة دون ماض أو ديون سابقة تعرقل الحركة، سواء في نص الانتماء الحزبي والثورة، أو في نص التعالق مع الأجنبي، أو نص الأمومة البديلة التي تؤسسها الذات من الانفتاح على الشبيه (بكت عليّ في غرفة الولادة/ فاستبدلت بها أمي والعائلة التي لا تشبهني/ وهي أرادت استعادة الأمومة، فاستعادتني كابنة عاقة/ هكذا تبرّر جوهرها، القسوة).

فالذات- في ظل وحدة وفردية المواجهة- تكمل نقصانها السابق القائم على الانعتاق من ماضي العائلة، من خلال الارتباط بالشبيه أو النظير الذي سوف تماثله وتشبهه على المدى البعيد، وتسير على هدى حركته في المستقبل، لأنه يمثل إشارة لافتة إلى الحال التي ستصل إليها، فهناك تشابهات كثيرة يعقدها النص بين الذات وهذا النموذج الأنثوي الشبيه، منها الانتماء والنضال في شبابها، والانتماء الحزبي (كان بكائي يرتدّ بها إلى شبابها، إلى السبعينات، وهي محمولة على أكتاف الرفاق من الجامعة إلى السجن، ومن السجن إلى الحياة).

تتوسّل نصوص الديوان في تأسيس شعريتها، وفي تشكيل مراحل الوعي والإدراك والتحولات، بالكتل النصية النثرية التي تعيدنا إلى التدوير في نصوص التفعيلة، بل يمكن القول أن النصوص تستخدم الشكل الكتابي للنثر، وتستنهض قيمته من الوضوح والبساطة، لكنها لا تكتفي بالسرد البسيط، أو الشكل الكتابي النثري القائم على الكتلة النثرية في أجزاء عديدة من نصوص الديوان، لأن هذا الاكتفاء- لو تحقق- يقرّبها من النثر، وينفي عنها صفة الشعر، فكان لابد من وجود آليات فنية، تعيد شحن الكتل النثرية بالشعر.

النصوص- في سبيلها لذلك- تنتقي جزئية مهمة متمثلة في انفتاح العوالم، وخلق حال شعرية من هذا الانفتاح، لأن الاستجابة هنا ليست لمؤسس إبداعي، وإنما لرصد حقيقي للذات في انفتاحها على مقاربة العالم، بعد كفرها بكل مؤسس، ومحاولة انفلاتها من كل أشكال السلطة. يتجلى ذلك في محاولة تأسيس معرفة جديدة بالأشياء والمفاهيم التجريدية، لا تقنع بالمرصود أو الجاهز، فكأن النصوص تخلخل وتزلزل الأشياء من إطارها، وتعيد توطينها من جديد في سياق وعي مختلف، مثلما سيّجت إطارا جديدا لبناء الذكرى أو الذاكرة، وهي ذاكرة قديمة بعد مرور عام على الحدث. فالنص يجمع بين حدثين، وإن لم يشر مباشرة إلى ذلك، يجمع بينهما ثبات اليوم، وهما (موقعة الجمل) وحدث (المباراة) الذي راح ضحيته عدد كثير من الشهداء، يقول النص (ومرت الذكرى/ كأنها يمامة رمادية صغيرة حطّت على شباكي/ ترابها كان الدماء/ طعامها روح الحياة/ سأبتسم لأن الحياة غريبة/ ولن أبكي لأني صرت امرأة ناضجة/ هي ستشرب حتى ينفطر قلبها/ ليخرج سرب من الأشباح/ يحط على رأسي كلما مشيت).

فعقد التداخلات أو الاتفاقيات الجديدة في النصوص الشعرية، لا يخلو من خرق متعمد لمنطق الأشياء، فالشعر- كما نقلت الشاعرة في المفتتح عن كليطو- لا يقوم إلا على منطق سديمي. فالربط بين بناء الذاكرة واليمامة الرمادية يحتاج إلى تبرير، والسطور الشعرية التالية كلها محاولة لتسويغ هذا الربط، حيث يأخذ مداه في تمدد تركيبي – ليخرج سرب من الأشباح/ يحطّ على رأسي كلما مشيت- يمنح الانفتاح والتداخل بين الذاكرة واليمامة الرمادية مساحات من القبول، ويؤسس لفعل التشابه بين الحدثين في الوعي والإدراك.

ويبدو أن هذه الآلية التي تشكل أصل الشعر، تحتاج إلى محاولات عديدة، لإسدال الارتباط والتداخل. ففي نص (بكاء على الأطلال) يبدو الربط بين الحب والضربات المتتالية على الوجه، تداخلا أو ربطا يحتاج إلى امتدادات نصية لتبرير هذا الربط السديمي من خلال السطور التالية (عواطف إنسانية طائشة/ مخدرات لتغييب الوحدة/ لا تدرك ما ينتظرها من ألم) فمن خلال هذه الإضافات يقلّ النتوء الاستعاري، ويبدو الجمع بينهما شبه مقبول، خاصة إذا استعرضنا منطلقا دلاليا من منطلقات الديوان التي يؤسس له كثيرا في النصوص. يتمثل في أن غياب الإيقاع، وعدم إدراك الهشاشة الذاتية، يحيلان الفعل الجنسي إلى شيء من التوحش، حيث يغيب على إثره الحضور الذاتي، وتُسد ثقوبه ومسام إحساسه، فالذكوري هنا لا يترك شيئا إلا ويمنحه روحه وحضوره وصورته، ومن هنا جاء البحث عن سمات الآخر الذكوري والتدثر بها، على ما بها من غلظة وتوحش.

وربما يأتي البحث عن الغرباء والمشابهين والتوحّد بهم، وكأنه إكمال لنقصان لا يكتمل أبدا. ففي نص (رثاء) يشمل الرثاء الذات في تحولاتها، ويشمل الآخرين في موتهم الطبيعي والمجازي، ويلح النص على التوحّد والاندماج بالغرباء، يقول النص (ذهبت في طريقي، كلما وجدت غريبا تخيلته جسدي فأحبه، كما يحب الرب صنيعته، كما يحب الخليل خليله، كما تحب الأم وليدها فأرضعه، وأحمّمه وأطلقه إنسانا للحياة). فانعتاق الذات من نسقها الأول واكتسابها صفات الذكورة للفعل والخلق، جعلها تتعاظم على البؤس الشكلي الذي يطل في عيون الغرباء والمشوّهين، حيث تشير في نص من نصوصها إلى (النايتندرال) الإنسان البدائي، وترجع شكله المتوحش إلى كونه عاطفيا وحسّاسا، فكأنها تبصر الجمال الداخلي بعد تنحية التوحش.

وهناك- ضمن هذه الآليات التي تكفل الشعرية للكتل النثرية- الاتكاء على مجموعة من الموز المشكلة بين قسيمي الذكورة والأنوثة، مثل (الغزالة) التي يشير إلى الأنثى في تكوينها الأولي، ويتحول إلى النمر أو الحصان أو ذكر الغزال في النسق الذكوري على امتداد نصوص الديوان، أو للدلالة على وجودها الجديد، تقول في نص من نصوصها (أقنعت نفسها أنها غزالة، لكنها كلما نظرت إلى المرآة، وجدت قطيعا من الذئاب، يركض بعنف، يحاول هدم العالم). فالذئب سواء تجلّى في السياق الذكوري، أو في الأنثوي في مرحلة تالية يأتي مرادفا للعنف وللغلظة، وفقدان الإيقاع والانسجام. ويمكن أن نرد ورود هذا الرمز بدلالته إلى نص في الجزء الأول الخاص بالسيرة إلى فكرة اكتمال القمر، وأثره وفق الأساطير في إحداث تحولات جذرية.

إن مثل هذه الرموز التي تتجلّى بشكل جزئي في النصوص الشعرية تتفاوض مع البناء السردي المسيطر على الديوان من خلال الكتل النثرية، لتحيلها إلى نمط شعري، يتموضع داخل النوع. فحين يقول النص الشعري (الفتنة في عيني عمى أمام القسوة/ الرغبة المجنونة داخلي مبتورة اليد/ أمام رغبة ذئب في السيطرة على الحياة/ يا لألم الإنسان إذ لا يستطيع الحب/ يا لشقائي لأني لا أريد امتلاك شيء) فالنص يتوقف أمام نسقين: احدهما يسيطر بقوته على الحياة، والآخر يبحث عن التحرر والمعرفة التي لا تكتمل إلا بمزيد من التورط والنهم، ويعتبر المغامرة الجسدية فعلا من أفعال التحرر، لا التملك أو الهيمنة، وهذا التحرّر يعاد تشكيله في كل مرة.

في الديوان نصوص-خاصة في الجزء الأخير- تصور الاندماج بالغرباء، والارتباط بالعلاقات العابرة، لأن الذات تستطيع أن تلمح البراءة أو الوداعة خلف التوحش الشكلي لكل عابر أو غريب، وكأن الذات في انفتاحها على العابرين والمشردين تصل إلى اكتمال جزئي ما، فدخولها في ألعاب الحب مع أشخاص خطيرين، يمثل بحثا عن معرفة، وعن استخدام الحرية الجسدية، دون سلطة أو شبهة امتلاك تقسو على الروح، أو تغيب توقها للتجريب. الغريب أو العابر في نصوص الديوان حين تتحد به الأنثى في طورها الجديد المتحرر من أية استدانة للماضي وسلطته بكل أشكالهما، يتجليان بوصفهما سبيلا لإكمال النقصان، وتغييب لهاث السؤال الذي لا يكفّ عن الحضور (نام غريبان في حضن بعضهما، عاريين حتى الصباح، برغبة في تسكين الزمن، فذابت جلودهما، واتحدا في نسيج واحد، فخلفا حيوانا نصفه غزال، ونصفه نمر، لو رأيته بكيته من شدة الجمال) فالارتباط بالغرباء أو العابرين ارتباط يؤسس للحركة دون سطوة جاهزة مسبقة، لها صفة القداسة، ويؤسس- أيضا- للمساواة بين القسيمين، بالإضافة إلى كونه ارتباطا لحظيا، لا يؤدي إلى معاناة من تراتبية سابقة أو لاحقة.