الأدب والثورة بين الانغماس وتغييب الارتباط والتداخل

الأدب والثورة بين الانغماس

وتغييب الارتباط والتداخل

عادل ضرغام

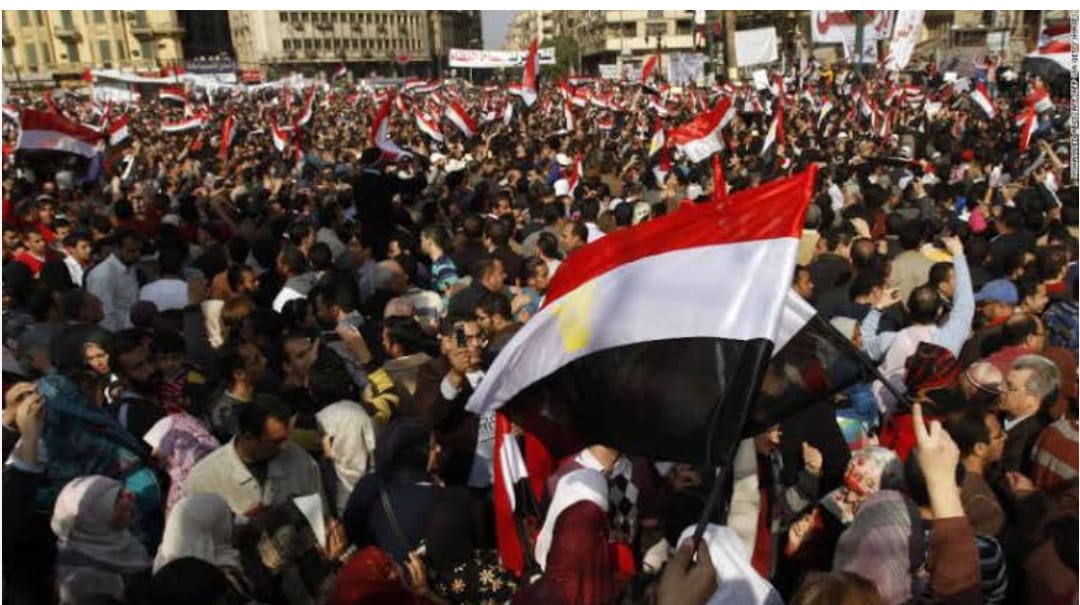

مصطلح الثورة من المصطلحات التي تستخدم كثيرا في مجالات عديدة، وفي فروع معرفية متنوّعة، وهذا التنوّع أو التعدد جعله متشعّب الدلالات والإيحاءات، ولكنّ هناك- بالرغم من ذلك- جذرا دلاليا يعتمد على فكرة المغايرة والاختلاف، والانتقال من حال إلى أخرى، وهذا يجعله وثيق الصلة بالتغيير وإزالة طبقة وتثبيت طبقة جديدة مكانها، تنطلق من منطلقات جديدة تستجيب لطبيعة اللحظة ومتطلباتها. فالثورة في دلالتها الأولى ترتبط بالحركات الاجتماعية، والصراعات السياسية، وهدفها الأساسي إحداث حالة من التغيير ارتباطا بنزوع المجتمع وطبقاته وتطلعاته إلى تلمس سياق جديد.

لكن هذه الثورة السياسية الاجتماعية لا تنفصل حتما عن الثورة الفنية والأدبية على تنوّعها، فكلّ الثورات تشكل نزوعات فنية إبداعية جديدة، أو تحدث على الأقل نوعا من التغيير فيما هو قائم ومستقر من هذه الفنون وآلياتها، فقد يجد المتأمل لنتائج الثورات من الناحية الأدبية التحاما بالمعيش، وارتباطا بالواقع من الشعراء والروائيين، وقد يجد- في اتجاه مقابل- انحناء إلى الذات وتغييبا لحركة الواقع بوسائل عديدة، وكأن الشعراء والروائيين والكتاب، لا يريدون الارتباط بالواقع بشكل مباشر، ومن ثمّ يؤسسون ارتباطهم في سياق من التغريب المملوء بنسق عجائبي، يخفي بقدر ما يظهر، ربما لأن قراءة الواقع أو السياق ليست واضحة تماما، ولا تزال غائمة، فيأتي هذا الإغماض أو التغييب متساوقا مع تلك الحال، بالإضافة إلى أن الثورة الأدبية ليست راهنية الحدوث، لكنها تحتاج إلى مدى زمني يكشف عن وجودها واستقرارها، ومن ثم يمكن أن نتوقف عند اتجاه يقوم على فك الارتباط أو التداخل، من خلال وسائل فنية خاصة.

إن مقاربة موضوع مثل الثورة والأدب تطرح الكثير من الأسئلة، منها طبيعة التأثير المتبادل بينهما، بوصفهما نتاجا إنسانيا، يرفد كل واحد منهما الآخر، ومنها- أيضا- طبيعة الأثر المنتج، وكيفية تجليه وظهوره، وتعدد أشكاله، وانفتاحه على أشكال متسرعة تنبض بالشعار والأيديولوجيا الزاعقة، وعلى أشكال أو مقاربات متزنة تحاول أن تراقب، وتنتظر النتائج والمآلات، أو على أشكال ومقاربات مقارنة تعاين الآني، وتحاول ربطه بتجليات ثورية قديمة، وكأنها بذلك تهدهد قلقها بالسير على طرق معبدة جاهزة بالإشارات والتوجهات شبه الجاهزة.

ويكشف التأمل للنصوص الروائية- وحتى النصوص الشعرية- أن التغييب الفني الناتج عن مناح عجائبية فانتازية، ليس التوجّه الوحيد في الكتابة الروائية أو الشعرية، فهناك توجهات أخرى، تؤسس مساحة للابتعاد عن مقاربة الواقع أو السياق بشكل مباشر، خاصة التوجهات المرتبطة بالكتابة عن الكتابة الفنية، وكأن الفن في حد ذاته تحوّل إلى حالة تنظير فنية إبداعية، أو كتابة تعاين كتابة، لتصبح متأملة للكيفية التي تتشكل بها لحظة تكوّنها، في قراءة فريدة لفعل الكتابة وارتباطه بنوع محدد. الكتابة على الكتابة فعل تقوقع خاص، لا يخلو في جزء منه من الإشارة إلى الواقع، ولو ظلّ الأمر داخلا في سياق القراءة والتأويل.

الرواية والترميز والمنحى العجائبي

مقاربة الروائي للسياق أو للواقع أو للثورات تأتي غالبا بشكل غير مباشر، وعلى نحو به الكثير من الإلغاز والتوجه نحو الترميز، فالروايات تخلق واقعا فنيا، يتجلى مملوءا بطبقات من الرموز في وقوفها عند قسيمي السلطة والشعب في سياقهما الممتد. ففي رواية (تاج شمس) للكاتب هاني القط هناك اتكاء على مساحة لافتة من تشكيل الرموز الكاشفة عن تكوينات السلطة وطبقاتها المتتالية، بالإضافة إلى مساحة رامزة للشعب بكل أطيافه وتكويناته، في مساحة زمنية ممتدة، حيث تشير الشخصيات إلى وظائف محددة في القسيمين وإطاريهما المعرفيين، مع تناسل متتابع لهذه الشخصيات ودلالاتها المعرفية في كل فترة أو طبقة من الطبقات.

ويتجاوب مع حالة الترميز في كل قسيم جزئية لا تخلو من قصدية، تتمثل في عدم تحديد المكان أو الزمان، فكأن النص الروائي يتعامل مع الثورة من خلال قسيميها بشكل مطلق من خلال هذا الفضاء المنفتح، فالسلطة سواء أكانت ناهضة أو موشكة وذاهبة إلى التلاشي، تظل غير مقيسة أو مشدودة لسياق محدد، فالطبقات التي تتكوّن، أو الطبقات التي تتلاشى، في قسيمي الحياة- السلطة والشعب- تظل طبقات متعلقة بالفكرة أكثر من تعلقها بحالة محددة. قد يسهم التأويل في عقد بعض الترابطات، لكنه يظلّ تاويلا قد لا تكتمل مرشداته إلى درجة دالة تثبت نوعا من المشروعية.

تشتغل رواية (تاج شمس) على استبدال الشخصيات بغيرها في كل طبقة، وكأن الشخصيات تؤدي- فوق وظيفتها السردية- وظيفة معرفية مشدودة إلى السلطة أو إلى الشعب في نزوعه المستمر نحو التغيير أو الثورة، فهذه الشخصيات الاستبدالية في هذا الإطار تتولّد من فكرة جوهرية، وثيقة الصلة بالحتمية الوظيفية للشخصية في إطارها العام، ووثيقة الصلة بالحالة الأسطورية التي تخلقها الرواية لتجديد حضورها في كل لحظة واقعية على نحو ما. فإذا كانت هناك استبدالات للسلطة بكل أشكالها ممثلة في الحاكم، وفي من يحيطون به، فإن البشر العاديين يصنعون سلسلة خاصة من الاعتقادات والمعارف، وتستمر في شكل استبدالات ممتدة باختيار نماذج منهم، للاستقواء بها وبمعارفها على هذه السلطة في جبروتها المستمرّ.

أما في رواية (كلاب تنبح خلف النافذة) لصبحي موسى، فإن القارئ للرواية سوف يدرك أن الثورة تمثل منطلقها الأساسي، ولكن هذا المنطلق يأتي مرتبطا بموضوعات أخرى، لأنها- أي الرواية- لا تستمد وجودها أو إطارها المعرفي من لحظة آنية، فهي معنية بالارتداد إلى لحظات وسنوات وعقود سابقة، لمعاينة تجليات وصور عديدة للوطن في منعطفات سابقة، لا تزال تمارس حضورها، وهذه العودة المنفتحة على الماضي تجعلها مشدودة للتفسير والتأويل، للإجابة عن أسباب الثورة، بالإضافة إلى مراجعة حركتها وتوجهاتها بعد حدوثها. يتجلى ذلك في الجزء الثاني (فئران بدينة) الذي يمثل حالة من حالات المراجعة للجزء الأول (أنجريتا). فالجزء الثاني أشبه بالحاشية أو الحواشي التي تتشكل وظيفنها من طبيعتها النصية المرتبطة بالتعليق والمحاورة والمراجعة.

في ظل تعدد الضمائر السردية ندرك أن الرواية ليست معنية بشخصية وحيدة أو اثنتين أو أكثر، لكنها معنية بكون كامل تطل فيه الشخصيات بلحظتها الآنية، وبتاريخها السابق الممتد، فالوقوف عند التاريخ السابق ضروري، في ظل حضور المنحى الفكري المتواري الذي يمثل عصب الرواية ومناط الاهتمام، وإن كشف الظاهر عن شخصيات مريضة بقصور ذهني، أو شخصيات منقسمة على نفسها، وهو منحى يتمثل في (الثورة). فالسرد عن الثورة ليس سردا عن فرد، وإنما سرد عن فصائل وأنماط عديدة، فكل شخصية تمثل نموذجا لفصيل أو لشريحة محددة.

وفي الكتابة الروائية في العقد الأخير هناك كتاب يخفون توجههم الأساسي نحو الارتباط بالواقع، ومن ثمّ نجد في إبداعهم- انطلاقا من توجههم الفني- محاولات للتعبير عن الواقع قي شكل عجائبي خاص، فالثورة أو تلمس حضورها أو أثرها لا تتمّ مقاربته بشكل مباشر، ولكن يمكن التنبّه إلا ذلك من خلال مناح تأويلية، وفي ظل ذلك هناك تغييب للارتباط المباشر بين هذه الأعمال والحدث الثوري. من هذه الأعمال (ماكيت القاهرة) لطارق إمام، حيث يقدم رؤيته من خلال بناء فانتازي خاص. فالرواية بداية من بنائها لا تستند إلى بناء سردي واضح الملامح والسمات، فبناؤها دائري، ولا تكشف بقدر ما تخفي من الناحية الدلالية، وهذا كله مشدود لحدث يهشّم منطقية الأشياء، ومنطقية الوقائع وارتباطها بأسباب ونتائج.

ففي رواية تتقلص فيها آليات السرد المعهودة، يجد القارئ نفسه في مواجهة بناء مهموم بإسدال نوع من التداخل والاندياح بين الواقعي والمتخيل، والحقيقي والزائف، وتؤسس تداخلا بين الأزمنة (الماضي والحاضر والمستقبل) لتخلق زمنا دائريا به نوع من التكرار والأبدية. ونتيجة لهذا البناء المجزّأ والمفتت، تظلّ الرواية مشدودة إلى اللايقين الذي يمثل إحدى المنعطفات المهمة لكل ثورة، لأن معظم الأبطال الذين يمكن للقارئ أن يمسك بملامحهم عاينوا آمالهم وأحلامهم في لحظة الشك والتسرّب والتلاشي. قارئ الرواية مشدود- نتيجة لذلك- لإدخال الرواية- بالرغم من عدم اليقين النهائي والمشروعية النهائية- في إطار روايات الثورة، خاصة في انفتاحها على جزئية المساءلة المستمرة لمآلاتها ونتائجها. فالعالم العجائبي الذي يمارس حضوره أو تأثيره على منطق السرد، لا ينفصل عن الواقع بكلّ متغيراته.

الواقع على تنوّع جزئياته وسياقاته لدى كتّاب الألفية الجديدة- خاصة الكتابات التي جاءت بعد الثورة، حيث شكّلت متغيرا جوهريا لافتا- لم يعد يظهر في الرواية بشكل مباشر، بل أقرب إلى التغييب، فقد اعتمدت روايات ما بعد الثورة استراتيجيات وتوجهات جمالية خاصة، فلم يعد الواقع مهما لهؤلاء الكتّاب، ولم تعد مقاربته داخلة في حيز الاهتمام على نحو مباشر، وإن حدث نوع من الاهتمام أو المقاربة، يجد القارئ هذه المقاربة منفتحة على أسئلة وجودية جذرية، على نحو ما يمكن أن نجد في رواية (سنوات الجري في المكان) للكاتبة نورا ناجي. ففي هذه الرواية لا تقارب نورا ناجي الثورة بوصفها حدثا، لكنها تتوجه نحو الفرد أو الشخصية، لمعاينة أثر هذه الثورة في وقوف الفرد داخل دائرة من الثبات، غير قادر على الفعل أو الحركة أو الاختيار، فنراه موزّعا بأسئلته الوجودية التي تتولّد من عدم المعرفة أو غياب اليقين، أو المغايرة الحادة بين المتخيل النموذجي والواقع الذي يضفي دائرة ضاغطة. وفي ظلّ ذلك يمكن تفسير مسارب الكتابة الإبداعية التي أخذت في الابتعاد شيئا فشيئا عن الواقع بكل سياقاته المكوّنة له، في توجهها والتحامها بتوجهات إبداعية جديدة، منها المعرفي المنفتح على التاريخي والأسطوري، ومنها أيضا النسق الشارح الذي لا يخلو من نظرة تأملية تفتح الكتابة الإبداعية على النظرية.

من الواقغ إلى تأمل الذات والكتابة الشارحة

المتأمل للنتاج الأدبي وتوجهاته الفنية بعد الثورة، يدرك أن هناك متغيرات تصيب هذا المنتج، أهمها يتمثل في توجه أو سمة إبداعية، ربما تكون نابعة من مآلات الثورة، أو من محاولة الكتّاب إسدال حالة انعزال بينهم وبين الواقع الذي لم يعودوا يفهمونه بشكل كامل. والكتابة- على تنوّعها- تؤسس اتصالها بذاتها، متأملة إياها بوصفها فعلا تعاينه وتنجزه، وقد يتفرّع هذا التأمل إلى توجه آخر وثيق الصلة بالسابق، يتمثل في تأمل الذات المبدعة، وتشكيل تصوّر فني لها، خاصة في الكتابة الشعرية الحداثية التي تحاول البحث عن مناح جديدة، ولديها نزوع التعاظم على ثبات هذه الكتابة بارتياد أماكن جديدة يسكنها الشعر في نسق خافت بعيدا عن الأطر المعهودة.

إن الكتابة الروائية تصنع واقعا أقرب إلى الواقع المتفلّت، فهناك نفور من النماذج الكتابية المشيّدة في التحامها بالواقع، وقد تشكلّت في إطار ذلك أشكال عديدة للهروب والانزواء، لأن الوقوف أمام حدث جوهري مؤثر مثل الثورة يحتاج إلى مزيد من التأمل، وإلى مساحة زمنية تكشف عن حدود المرحلة والسياق بتجلياته المختلفة. ويمكن للقارئ المتأمل أن يجد في كتابة هؤلاء بعدا عن الواقع بشكل متعمد، ويمكن أن يجد سخرية منه. وأولى توجهات الانزواء وتفريغ الارتباط بالواقع، تتمثل في محاولة إدخال الكتابة الروائية إلى نسق جديد، يقوم على تأمل فعل الكتابة نفسه، ومن ثمّ نلمح في بعض الروايات حديثا عن فعل الكتابة، وحضورا للمصطلحات التي ترتبط بالنظرية الأدبية، وهذا التوجه يحيل النص إلى مساحة إدراكية معرفية.

في رواية (عزيزيتي سافو) للكاتب هاني عبدالمريد، ندرك أن تلمس الواقع ومنعطفات الثورة ونتائجها، لا يتمّ بشكل كاشف عن المواجهة والمقاربة الواضحة والكشف والتعرية، ولكن بشكل جانبي. ففي الرواية هناك تأمل واضح لتاريخ الكتابة وطبيعتها داخل حيّز الفن الروائي، فقد أضحى التاريخ العام في هذا النص تاريخا فرديا، وأضحت الثورة في حضورها التأويلي مرتبطة بالذات في تقويض فاعليتها، وقدرتها على الفعل، فهي تقارب كل هذه الأحداث محتمية بسياجها المصنوع وانعزالها، وكأنها في كل ذلك تؤسس نتائج للحدث، وليس الحدث بحدّ ذاته، فالتركيز على نتائج الفعل، وليس على الفعل. من خلال السؤالين كيف تتشكل الرواية؟ أو كيف تكتب الروايات؟ يدرك القارئ أنه أمام انعكاس جديد، فبدلا من الانعكاس في حدود الواقع أو الحياة التي تقدم جزئيات أو مدارات جاهزة للكتابة، ترتبط الكتابة – مع ارتباطها وانشدادها إلى الواقع بشكل خفي- بتأمل ذاتها، وتأمل تاريخها داخل حدود النوع، أو داخل حدود الفن بمعناه الواسع.

في القصة القصيرة لا ترتبط جزئيات أو منطلقات فك الارتباط بالواقع وسياقاته على نحو مباشر، بالكتابة التأملية لفعل الكتابة، لكنها تؤسس- انشدادا إلى ميراثها القديم وبداية وجودها- ملمحا يرتبط بالمعرفة، ومحاولة الاندماج أو الارتباط بالأطر الفكرية. يتجلى ذلك واضحا في مجموعة من الأعمال القصصية اللافتة، مثل (قهوة بوتيرو) لحسام المقدّم، و (رأس مستعمل للبيع) لشيرين فتحي، و (الناظرون) لمحمد سالم عبادة، و (أحلام الدوبلير) لأحمد عبدالمنعم. ويأخذ هذا التوجه الكتابي في القصة القصيرة مداه الواسع في مجموعة (البشر والسحالي) لحسن عبدالموجود، وفيها تؤسس الكتابة نوعا من تشييد المعرفة أو الإدراك، فالكاتب يتوقف عند مساحات وعي ماضية وآنية، ويحاول أن يثبتها بوصفها تمثل حضورا يتغير شكله بالتدريج، وتكفل إدراكا معينا للواقع في كل فترة زمنية. فالكاتب في هذه المجموعة يتوجّه كليا نحو كتابة مهمومة بمجال محدد، يعاينه ويعاين طبقاته الدلالية المتناسلة عبر الزمن الممتد، لكن كتابته- بالرغم من ذلك- لا تفقد على نحو كامل ارتباطها بالواقع وسياقاته، فدائما ما يلمح القارئ إشارات وإيماءات تجعل هذا الارتباط موجودا بشكل أو بآخر.

لا يأتي المنحى المعرفي وحده لتأسيس فكّ الارتباط بين الواقع والكتابة في القصة القصيرة، لكنّ هناك توجها آخر، يتمثل في إعادة الارتباط بشخصية أو علم، لهما منجز أو رصيد مختزن أو صورة ناتئة جاهزة، وتقوم الكتابة القصصية على محاورة الفكرة أو الأفكار المؤسسة عنهما، وتتكفل مساحة الحوار أو الإضافة بالكشف عن مناح واقعية وسياقات حضارية متوارية، تظهر بشكل خافت أو مضمر، على نحو ما يمكن أن نرى في مجموعات قصصية كثيرة، أهمها (العودة من سيلفيا بلاث) للكاتبة أسماء حسين.

وقد يجد الشعراء بغيتهم الحادة في الابتعاد والانفصال وتأسيس الاختلاف ماثلة في الارتباط بموضوعات الكتابة الشارحة لفنّهم، أو في الانغماس في الكتابة التي تستحضر معاينة تأملية لفعل الكتابة، ولحركة الشاعر داخل هذه السياقات التي تبرق في شكل منطوّ على ذاته في تجلّ بعيد الغور. فالكتابة الشعرية الفنية هنا تتوجّه إلى منحى خاص تعاين فيه ذاتها. فالتأمل الراصد للكتابة الشعرية في العقد الأخير، يكشف عن أن الدواوين أو القصائد المعنية بفن الشعر، وبصورة الشاعر لها حضور دوري في معظم الدواوين الشعرية، وكأن هذا التوجه يمثل ابتعادا عن الواقع الذي أصبح أكثر التباسا وغموضا. فتأمل الذات – أو الشاعر لذاته أو الكتابة الشعرية لذاتها- يشكل ملمحا مهما في الدواوين الشعرية الأخيرة، بوصفه منعطفا حادا في زلزلة اليقين، وتجذير صعوبة وغياب الفهم الكامل للسياق أو للسياقات الواقعية المحيطة.

في ديوان عماد أبو صالح (كنت نائما حين قامت الثورة) هناك محاولة لإضفاء حالة انعزال تام عن الخارج المعيش، ولكن كل ذلك لا ينفصل- أيضا- عن الثورة في معناها العميق، حيث توجهنا النصوص إلى ثورة من نوع خاص تنتهج العناية بالإنسان ومأساته الوجودية، وحاجاته الإنسانية، ورغبته الحادة في ردم البون الشاسع بين الطبقات. فالثورة في نصوص هذا الديوان فعل من أفعال الوجود الإنساني الذي يعنى بالفرد وبالطبقات الهامشية. فمع الكتابة الشعرية بشكل عام، يمكن أن نجد هناك- خاصة في الكتابات الشعرية القادرة على تلمّس السياقات في رهافة فنية- حدة في إسدال الابتعاد عن مقاربة ومعاينة الفعل الثوري فنيا، وربما يأتي ذلك انطلاقا من خصوصيته الفنية والنوعية المعتمدة على الإيحاء والإيماء أكثر من اعتماده على الإشارة بقصدية إلى سياق ما.

وقد توزّع الشعراء في إطار فكرة الكتابة على الكتابة أو الكتابة الشارحة إلى شكلين لا ينفصلان، الأول يتمثل في الوقوف عند ماهية الشعر، والإشارة إلى حركيته المستمرّة، وتغيير هيئته وأماكن تمركزه ووجوده، وربما يكون ديوان (يا أعمى) ديوانا نموذجيا لتمثيل هذا التوجه والكشف عنه. في هذا الديوان اشتغال وبحث عن الماهية وإثبات للتعدد، فالشعر أشبه بالياقوتة التي تتنوع زوايا النظر إليها. وبناء على ذلك تبدو محاولة الوصول إلى تأطير محدد له عملا غير مجد، وتجاوب مع هذا المنحى مجيء الكتاب خاليا من أية إشارة تجنيسية تؤسس وتكيّف وجوده داخل نوع محدد.

وفي السبيل ذاتها تأتي محاولة محمد أبوزيد في ديوانه (فوات الأوان)، فالديوان يعدّ نموذجا دالا على الارتباط بالسياق والانفكاك بعيدا عنه في الآن ذاته، فقارئ الديوان سوف يدرك طبيعة الارتباط بالثورة، من خلال معاينة اختلاف الأسلبة والظواهر والآليات الفنية بين قسيمي الديوان (بعد) و(قبل)، ومن خلال معاينة الفارق الواضح بين الانغماس وتخيل القدرة على الفعل في مقابل التخلي والانعتاق من أي ارتباط بالواقع والثورة وسياقاتها العديدة. وتتجلى قيمة الديوان – فوق ماسبق- في الاشتغال- وكأن ذلك وسيلة من وسائل التأكيد على فكّ الارتباط بالواقع- على ماهية الشعر والاهتمام بوجوده المتعدد في الجزئيات الخافتة التي لا ينتبه الكثيرون إلى وجودها، مما يؤسس لرؤية فنية تؤمن بالحركة المستمرة في معاينة المفهوم أو المفاهيم التي لا تعرف ثباتا أو ارتكانا إلى مساحة أخيرة.

أما السبيل الأخرى الخاصة بالشعر، فهي سبيل لا تنفصل عن السابقة، وبالضرورة متولّدة منها، وتتمثل في معاينة الشاعر، ذلك الوجود غير الفيزيائي الذي يصاحب المبدعين على الدوام. إن نظرة فاحصة إلى عدد من الدواوين الصادرة في العقد الأخير تثبت مشروعية هذا التوجه، وكأن الشعراء من خلال الاستناد إلى مقاربة هذا الموضوع الفكري إبداعيا يحدثون نوعا من التأجيل في مجابهة الواقع بكل ثقله وخيباته، بل وكأنهم يعتبرون الارتباط بالواقع- في ظل هذا المنحى- نوعا من التدنيس أو السقوط الذي يحاولون الارتفاع بالشعر في مساره الفني المقدّس بعيدا عنه.

فالوقوف عند بعض هذه الدواوين مثل (شوكة الراوي العليم) لمؤمن سمير، و(منازل أخرى للدهشة) لعبدالله راغب أبو حسية، و(شجرة في قلب ذئب) لكمال أبو النور، و(لا يمكنك الاختباء من الموتى) لأسامة بدر، و(ندم المشيئة) لكمال عبدالحميد، يمكن أن يكون مجديا في الكشف عن وجود مساحة إبداعية لهذا التوجه المعرفي أو الفكري، وطبيعة دورانه في الكتابة الشعرية. فكل هذه الدواوين- وفي نصوص عديدة منها- تتكشّف تجليات أو تشكيلات عديدة لهذا الكائن، حتى أنه يمكن لباحث من الباحثين أن يتوقّف عند هذه النصوص، ويعاين مساحة الاختلاف والتشابه بينهما في دراسة مستقلة.

في ديوان (لا يمكنك الاختباء من الموتى) لأسامة بدر نجد أن هناك حضورا لافتا لهذا التوجه في معاينة ومطاردة الشاعر في نصوص عديدة، مثل نص (حين لم أكن بالمنزل)، حيث تتكاتف مجموعة من الاستعارات أو الكنايات، لتقديم تصوّر خاص للشاعر بداية من (الملاك) في النص السابق، ومرورا (بالطائر) في نص (جريمة أخرى)، وانتهاء بصورة (النبي) في نصوص أخرى عديدة. وكل ذلك يكشف عن أصالة هذا المنحى الإبداعي في سياق هذه اللحظة الزمنية المختلفة. لكن كل هذه التوجهات في محاولات إسدال فكّ الارتباط بالسياق، أو مقاومة التدنيس بالابتعاد عن الواقع، لا تعني – بالضرورة- أن الواقع أو السياق لا يظهر في هذا الشعر، وإنما معناه أن هناك اختلافا أو مغايرة في طريقة الظهور أو التجلي في هذه الكتابات، فالظهور خافت، والتجلي يتم بشكل عرضي دون مواجهة مباشرة.