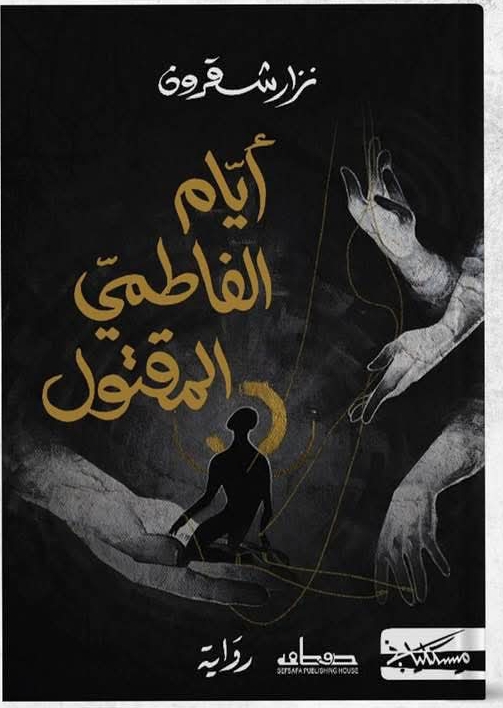

سردية الروح وتوازيات الذاكرة والهوية في رواية أيام الفاطمي المقتول لنزار شقرون

سردية الروح وتوازيات الذاكرة والهوية

في رواية أيام الفاطمي المقتول لنزار شقرون

عادل ضرغام

في روايته (أيام الفاطمي المقتول) يشتغل الروائي نزار شقرون على الذاكرة التي تنطلق من الآني والمستقبلي لتعود إلى ماضيها متأملة إياه، وكاشفة عن جدلها وارتباطها المستمر بالماضي، ومن خلال هذا الارتباط تعيد الرواية الاشتغال عليه برفده بزوايا رؤية لم تكن متاحة لحظتها، فنجد حضورا لأزمة الهوية وأمراضها وعللها الثابتة، وفقدان تصالحها الطبيعي مع تاريخها حتى في لحظات صحوتها وثورتها، وذلك من خلال التركيز على لحظتين فارقتين بمصر وتونس، تتعلقان بالثورة، وما يرتبط بها من ثبات، بتوليد بدائل مشابهة للسابق الذي قامت الثورة ضدها، وفي ذلك إقصاء للمتوقع أو المتخيل المرتقب.

في سياق هذا التداخل المستمر بين الماضي والآني والمستقبل يشتغل النص الروائي من خلال إشارات خافتة تتوزّع برهافة على امتداد النص الروائي، للكشف عن أزمة الهوية وعللها الممتدة، تتمثل في إقصاء المخالف أو المغاير في الدين أو المذهب، ومعاداة الاختلاف. تقوم الرواية على لعبة سردية، تعطي السارد حرية للحركة، وحرية للمعرفة، وكأن الحرية في البلدان العربية لا تتحقق إلا بالموت. السارد في الرواية (روح) تغادر جسدها، بكل ما يرتبط بها من حرية ومعرفة، حرية في الحركة، فلا توقفها الحواجز، حرية المعرفة، فلا يخفى عليها شيء.

الروح مهمومة بسرد الحياة بعد الموت وقبله، ففي رحلة البحث عن أصوله الفاطمية في مصر، ينفتح البحث على محاولة الوصول إلى هوية ذاتية، بها نوع من الصلابة، بدلا من الهوية أو الهويات السائلة التي ازداد رنينها بعد الثورة. وقد أتاح له هذا التوزّع بين مصر وتونس قبل الموت وبعده، ربط الرواية بهوية عربية في المشرق والمغرب على حد سواء، وأتاح – أيضا- انفتاح الرواية على التاريخ الموغل في القدم من خلال الإشارة إلى القاضي النعمان، وتحوّله من المالكية إلى الإمامية، التنبّه إلى الهوية الثابتة للمشرق والمغرب. هناك مساحة من التشابه تؤسسه الرواية بين مختار جسدا وروحا والقاضي النعمان، فتأتي رحلة بطل الرواية من القيروان إلى مصر مشابهة لرحلة القاضي النعمان، لكن الأخيرة زمنيا تنفتح على المستقبل.

تشريح الجثة يتموضع في الزمن المستقبلي، حيث هناك فاصل زمني بين لحظة الموت أو القتل 2012، ولحظة الصحو المستقبلي، وانفصال الروح عن جسدها في عام 2030، وهي لحظة تكتشف فيها الروح واقعا مغايرا أقرب إلى عالم الديستوبيا. في ظلّ هذا الفارق الزمني تتجذّر الرواية بناء على ارتحالات الذاكرة في القريب والبعيد في مساحة النبوءة والتوقع المستقبلي انطلاقا من العلل الثابتة، فالرواية تؤسس ماضيين، زمن القاضي النعمان، والأخير لحظة الثورة في مصر وتونس، وتؤسس مستقبلا تتوقعه، مكوّنة رموزا ورؤية بها الكثير من الخصوصية.

تؤسس الرواية وجودها المعرفي على الماضي القريب والبعيد، وتقدم نقدا لهوية متلبسة بالثبات، وكاشفة عن واقع كابوسي مملوء بالصراعات والحروب، فيه نرى التمكين لبعض الفصائل الفاعلة ماضيا وآنيا ومستقبلا. فهذا الفصيل يحتل جزءا من الذاكرة التاريخية الثقافية التي تشتغل عليها الرواية، توجه الرواية نحو خطره الكبير، وقدرته المستمرة على تغيير جلده وهيئته في كل مرحلة زمنية، ليظلّ وجوده سببا أساسيا في وجود الكارثة واستمرار موجبات ثباتها ووجودها في سياق دكتاتوري لافت.

سرد الروح والرمز المحوري

في لحظة زمنية مستقبلية تؤسس الرواية وجودها على سردية الروح الخاصة بالفاطمي المقتول، الروح التي تنفصل عن الجسد لحظة نبش القبر لمعرفة سبب الوفاة في زمن تال لزمن الثورة. وقد كفلت سردية الروح مزيدا من الحرية، وأسست سبيلا للمعرفة، فلها- أي الروح- قدرة على المرور من الحواجز والأبواب المغلقة والجدران، ولها قدرة على الحركة في الفضاء، والرؤية والمقاربة من أعلى للواقع المتفسّخ الذاهب للتلاشي. ففي اللحظة الأولى يواجه القارئ سردية مغايرة لروح تتخلّص من صندوقها، ومن جسدها لتبصر، وتظلّ موزعة بين الآني المستقبلي وماضيها القريب والبعيد.

يتحوّل النص الروائي في ظلّ هذه اللعبة السردية إلى حفر في التاريخ الثقافي للسياق العربي مشرقه ومغربه، يقول النص الروائي على لسان روح (مختار) لحظة الصحو وبداية المراقبة والإنصات (هل أنا حي، لو كنت حيّا مثلهم، فلماذا أحلّق ولا أحد يراني؟ وهل يمكن أن أنشطر نصفين، نصفا في الصندوق، ونصفا خارجه؟ هل أنا ميّت؟ وهل هذا قبري؟ لو كنت ميّتا حقّا، فكيف أعقل أني موجود في عالم الموت؟ أشعر بالارتفاع أكثر فوق المكان). في النص السابق تلازم الروح الجسد، في حركته، بداية من نبش القبر واستخراج الجثة، حتى الوصول إلى المستشفى العسكري.

لكن هذا التلازم لم يقف عند حدود الرصد النامي في إطار معاينة الوضع المستقبلي المنفتح على عوالم الديستوبيا، بوصفه مآلا ونتيجة لفشل الثورة، فهناك- بالنسبة لحركة الروح الحرّة- ارتدادات لمعاينة الماضي القريب المنفتح على ماض بعيد موغل في تاريخ العائلة. وفي كل ذلك اشتغال على الذاكرة التاريخية الثقافية لإصلاح عطبها وانحيازاتها، بوصفها الأثر المتناسل لمحددات الأنماط البشرية وطبيعة الهوية. يأتي الاستناد إلى لعبة الروح السردية كاشفا عن نوع من حرية الحركة والمراقبة من مكان عال، والانتقال من مكان إلى مكان دون إكراهات سردية بنائية، فهناك حركة من المقبرة إلى المستشفى، إلى تأمل فضاء المدينة، والمتغيرات التي لحقت بها، ثم إلى بيته حيث تقيم أمه وأخوه وأخته، فالروح- بوصفها تمتلك ناصية السرد وطبيعتها غير الفيزيائية المادية- لا تخضع لمنطق الحركة المادي المعهود.

تبدأ الرواية من هذه العودة إلى الزيارة القاهرية تنفيذا لمنحة دراسية للبحث عن أصوله الفاطمية، في التوزّع إلى نمطين سرديين متواليين، الأول يتعلّق بمدّة إقامته في القاهرة، والأخير برصد الروح للزمن المستقبلي، لكنهما ينفتحان على بعضهما في جزئيات ليست قليلة، إلى أن يتحدا في الفصل الأخير للإشارة إلى تشابه السياقات في البلدين، والكشف عن اتحاد الروح بالجسد المحنّط، بعد كشف حقيقة موته مقتولا، بدلا من الخطاب الرسمي الذي يشير إلى موته بصاعقة جوية. التداخل بين النمطين يأتي مشدودا لتشابهات حياتية بين (بيرسا) مرافقته في مركز الدراسات التاريخية و(كانوبي) رفيقه في المركز من جانب، وشقيقته (نعيمة) و(خديجة) حبيبته من جانب آخر، فأي حضور لجانب منهما يستدعي الآخر، وانفتاح النمطين كاشف عن تشابه العلل الثابتة التي تعرقل الوصول إلى المعرفة، وإلى المصالحة مع التاريخ، وانقطاعات الذاكرة.

لا يمنح سرد الروح حرية الحركة فقط، لكنه يعطي مساحة لفعل التذكر الأيام السابقة، ورحلته إلى مصر، في فترة حكم الإخوان المسلمين، والعودة إلى المساحة الزمنية السابقة تتجلى من خلال مثير آني حيث تنصت الروح للحديث المتبادل بين الضابط المكلّف بمتابعة التقرير وطبيب التخدير، وإشارة الأخير إلى كونه أمام مومياء محنطة وليس جثة، فجاءت العودة متساوقة مع هذا المثير، للكشف والرصد لأيامه ورحلته إلى القاهرة بحثا عن جذوره الفاطمية. في هذه الرحللة السردية المراقبة للمتغيرات التي لحقت بالمدينة، هناك رصد للحال الآنية في مواجهة الحال السابقة، وتلحّ في جزئيات كثيرة على أن مراقبة الروح للمدينة من أعلى ناجعة في إبصار التشوهات التي أصابتها، تقول الرواية على لسان عبدالمجيد صديق البطل مختار (المدينة بعد الثورة مسخ، سأنتظر عودتك، حتى أتحامل على نفسي للدخول إليها مجددا).

في متابعة رصده للمتغيرات هناك عدو له رائحة، وهناك بالمقابل دكتاتور يسميه البشر (الزعيم)، وكلاهما- العدو والزعيم الدكتاتور- يحتاج إلى الآخر، بالإضافة إلى القيادة العامة التي تتحكم في كل شيء، حتى في الموسيقى والألحان، ويأتي التغيير في طريقة تعامل السلطة مع قضية مقتل (مختار) مرتبطا بهدف لحظي، سوف يسوّقه الزعيم لصالحه في عيد ميلاد الثورة. منطق الرواية الأساسي ينصبّ على معاينة نتائج الفشل الثوري، وبقاء جانبي الصراع في حالة تأهب دائم، فكل جانب يخلق نظيره أو مقابله أو عدوّه، ويتأهب لنزاله من خلال شحن تابعيه بعدالة موقفه، وإسدال القداسة على حربه.

تبني الرواية رمزا يتشكّل تدريجيا في لحظتها المستقبلية، مع الإشارة بشكل خافت إلى تشكلاته في لحظات سابقة من خلال الإشارة إلى الحرب مع (الخنازير). فهي في المستوى الدلالي المباشر للنص لا تعدو أن تكون حربا مع حيوان له رائحة أو مع مرض، ولكن التأمل الخاص لبعض الإشارات الواردة على امتداد النص الروائي، يجعل هذه الحرب- فضلا عن دلالتها على إطار خاص من الديستوبيا- موجّهة نحو تشكيل رمز خاص بالخنازير، من خلال معاينة آليات تقديم هذه الحرب في النص الروائي، ومن خلال معاينة التوازيات بين المشرق والمغرب في لحظات مختلفة في استخدام وصف الخنازير.

تبدو المقاربة الأولى لاستخدام الوصف (الخنازير) مرتبطة بالتساؤل الخاص بالروح الساردة، بعد أن سمع الضابط يقول لجنوده (لنعد الآن إلى الخنازير، فلم تنته الحرب بعد)، فيطل التعجب الممزوج بالدهشة في قول الروح (ما الذي يحدث في المدينة البيضاء، وأي حرب يقودها الجيش ضد الخنازير). وتتوالى المقولات المتعلقة بالخنازير، وتلصقها الروح الساردة بشخصيات مختلفة، في آلية كاشفة عن توجيه سردي، وكأن الحكم على الخنازير، وعلى افتراض شرّهم أصبح حكما عاما، يؤمن به ويصدقه الجميع، فمرة على لسان الضابط العسكري، ومرة على لسان مساعد الطبيب، ومرة على لسان طبيب التشريح (يونس) في قوله (مات كثير من الناس، وافترست الخنازير الأحياء والأموات).

يجد القارئ بتتابع الورود والحضور للفظة مرشدات دالة توجهه إلى معان جديدة لها، تتمثل في إشارات الروح الساردة إلى وجود الخنازير المستمر في كل الأزمنة، تزيد درجته في زمن دونن آخر، فالخنازير- بالرغم من أن المدينة التي ينتمي إليها ملعونة منذ قرون- تظهر من حين لآخر، فقد تتسبب في حادث أو جريمة قتل، لكنها لم تكن تستدعي حربا. فالوجود المغاير من فترة إلى فترة، يجعلنا نعيد النظر في دلالة هذه الكلمة، في خلخلتها من سياقها اللغوي. فتأمل أقوال المشاركين في مقاربة الأمر، وتأمل اتساع دائرتهم إلى بعض الجنود الحاضرين، في ارتباط تقرير جثة الفاطمي المقتول بساحة السيادة، حين يقول واحد منهم (ما أعرفه عن هذه الساحة أنها صارت أشبه بمذبح للخنازير، فقوات مقاومة الإرهاب تجلب الأسرى من الخنازير لقتلهم فيها) يجعلنا نشعر أن الحديث هنا لا يتعلّق بخنازير حقيقية، وإنما يتعلّق بفكرة لها ممثلون وحضور، ولها رائحة تشبه رائحة الخنازير، ولها أثر سلبي ماثل في كل العصور، وإن اختلفت درجاته من عصر إلى آخر.

ولكن الوصول إلى هذه الدلالة الرامزة لا يمرّ بشكل نهائي دون مراوغة، في بعض الأحيان نرى الدلالة الواقعية حاضرة، للإيحاء بالواقع الديستوبي المتخلّف بعد فشل الثورة، وما يتجاوب معه من صناعة الدكتاتور، وهو واقع قائم على النبوءة في العقود القادمة، من خلال أكياس الملح وثيقة الصلة بالخنازير. فسرد الروح يجعلنا موزّعين في تلقينا لهذا الوصف، حين يقول (ترامت أكداس الملح على جنبات الشوارع، بعضها تعفّر بلون أحمر قان يميل إلى الزرقة. أكان ذلك من بقايا معركة دامية مع الخنازير التي تخشى الملح).

يتجاوب مع ذلك التداخل بين التلقي اللغوي والرمزي، إشارته حين يتحدث عن الخنازير في حديقة الحيوان، حيث خُصص لها مأوى مغاير لسائر الحيوانات، مأوى تحت الأرض بأمتار تجنبا للرائحة. بالإضافة إلى التساؤل الذي يتكرر كثيرا في النص الروائي بصيغ مختلفة. فهذا التساؤل الخاص بقيمة الأثر الكبير والرعب على سكان المدينة، ومقارنة هذا الأثر بصور سابقة للتعامل مع الخنازير يصبح مهما لزحزحة هذا التداخل أو التوزع في التلقي، وممهدا للانحياز إلى دلالة الترميز، خاصة إذا تأملنا مقولات أخرى توجهنا نحو الأوصاف التي تجترح قيمة البشري، وتضعه في منزلة أدنى، تقول الرواية على لسان الروح الساردة واصفة فصائل القادمين بعد الثورة (ووفدت إلى البلد أرتال من ديدان الأرض والصيصان ومصاصي الدماء، عادت أطياف الأيادي التي عبث بالتاريخ).

إن المقاربة الفنية أو الروائية للمستقبل تؤسس مقابلة لها دورها في توجيه الانحياز إلى الدلالة الرمزية بعيدا عن الدلالة اللغوية، فالمقابلة الزاعقة بين (الخنازير) و(الوطنيين) من خلال الإشارة إلى شاطئ يخص القسيم الأخير، تكشف عن استمرار التقاطب الحاد، فالطهارة من رائحة الخنازير- على حد تعبير النص الروائي- هي جواز السفر إلى شاطئ الوطنيين. وتأتي اللقطة الأكثر حسما في حسم هذه الدلالة إلى رمز دال، قد يكون كاشفا عن توجّه فكري يملك الحقيقة، ويرفض المغاير، ويقنع بالثبات، وقد يكون مرتبطا بفصيل أو فصائل أيديولوجية.

فحين يقول الضابط المسئول عن تسلّم تقرير تشريح جثة (مختار) الذي قتل في مصر أثناء حكم الإخوان 2012، بعد ما يقارب عقدين من الزمان (إذا كان الموت نتيجة عملية قتل، فيعني ذلك أن صاحب الجثة سيكون له مقام رفيع لدى القيادة العامة. سيصنّف من الشهداء الذين طالتهم وحشية الخنازير وهم خارج الوطن)، يصبح الوصف رمزا للمغاير، وتصبح نبوءة النص مرتبطة باستمرار الصراع، وفقدان الانسجام، وذوبان الوحدة في إطار التعدد التي تكفل قبول المغاير والمختلف في الدين أو المذهب، وكأن الرواية تمثل بكاء حزينا لخسارة ارتباطنا بذاكرتنا وتاريخنا.

الذاكرة البعيدة والقريبة والعلل الثابتة

في الرواية اشتغال على الذاكرة التاريخية والثقافية القريبة والبعيدة، وكأن النص الروائي يحاول أن يفككها من خلال وضعها في حيّز للمساءلة في تماسها مع الآني، فالبطل (مختار) في صورته الأولى قبل الرحيل إلى مصر للبحث عن أصله الفاطمي، شكّل أو وجه توجيها خاصا بداية من التأمل لكل الأشياء التي تستدعي التأمل، ومرورا بالرؤية المغايرة للإجماع والتسليم، وانتهاء بالمعرفة والارتباط بالكتب والمخطوطات والانفتاح على الثورة من خلال أغاني الشيخ إمام. ففي ظل هذه التوجيهات تأخذ حركته منحى يرتبط بالمثقف الذي يعرض كل شيء على عقله، قبل الارتباط به رفضا أو قبولا.

البحث في تاريخ الفاطميين ليس نزوعا مذهبيا، بل يمثل نزوعا إلى البحث عن الحقيقة والمخبوء والمهمش والمهمل والفردي، خاصة في سياق بيئة تحتفي بالإجماع، وترفض المغايرة، وتذم الاختلاف وإعمال العقل، يتجلى ذلك من خلال بعض الإشارات الدالة التي تسهم في التوجيه والتشكيل الخاص للبطل، يقول النص (كنت أخفي شكّي في الأحاديث، اتقاء اتهامي بالزندقة. فالقول بإعمال العقل، وتدبّر ما وصلنا في الكتب التي صارت مقدسة، هو تحريض للناس على بيتنا، وهو شبيه بإعلان حرب).

ويتجاوب مع رفض إعمال العقل بروز الاتجاهات الدينية الداعية إلى الثبات التي تتزيّا في كلّ عصر بوجه مختلف، ولكن بوصلتها واحدة مشدودة إلى تقديس الماضي، والسير إلى الخلف، وقمع أي رأي مخالف، فحين تتذكر الروح الساردة الثورة التونسية يشير النص الروائي إلى أزمة ممتدة ترتبط بهؤلاء الماضويين الذين يتجلى لهم وجود خاص، ويرتبط بطبقات رمزية تجعله الجزئية الأساسية المعطّلة للحركة، يقول النص لروائي (بعيد الثورة خرج من فيلم الرسالة بعض الكومبارس الذين لم يشبعوا رغبتهم في التمثيل، استقلوا عربات (الإيسوزو) اليابانية حاملين الرايات السوداء، ليكبروا، لعلهم يستكملوا الجزء الثاني من الفيلم، لكنهم نسوا أن أشباههم اغتالوا مصطفى العقّاد).

إن هذه الرؤية في زاوية الرصد، تجعل وحهة النظر الخاصة بالرواية مرتبطة بالعين الناقدة للمثقف التي تقدم نبوءة مستقبلية للحظة التقاطب المنتظرة، ذلك المثقف المملوء بالرغبة في المعرفة، والكشف عن الحقيقة، خاصة الحقيقة المختفية الغائبة أو المغيّبة عمدا، فحين نقرأ خطابه إلى مدير مركز الدراسات التاريخية (أنا مفتون بالأسئلة، وبذلك المجهول الذي يريدون إخفاءه أو طمسه) ندرك أنه صوت اليسار المناوئ للإجماع أو لخطاب الاتفاق، فحركته ضد السائد، وضد المهيمن وسلطته القاهرة، وتبتعد عن المذهبية الضيقة، ومن ثم تأتي نهايته نهاية أليمة، لأنها مرتبطة بخدش السائد وخلخلته، فالمعرفة أو محاولة المعرفة في النص الروائي تمثل طريقا للهلاك.

اختيار الطريق على هذا النحو المغاير جزء من التكوين، والسير فيه مشدود إلى ذاكرة قريبة أو بعيدة، تتوقف عند النظير أو الشبيه. وتبدو الرواية في ظل انفتاح الذاكرة على مشابهين سابقين في جانب من جوانبها، وكأنها تنضيد سيرة على سير سابقة، سيرة للهامش في اللحظة الآنية، وفي اللحظة الموغلة في القدم، يتجلى ذلك في قول الرواية على لسان والد بطل الرواية علي الفاطمي (قبل ولادتك رأيت في منامي القاضي النعمان يقف على باب البيت ويصيح: احرثا حتى يأتيكم صاحب الزرع). فالوقوف عند القاضي النعمان- مؤسس النظام القضائي والفقه الإسماعيلي- وقوف عند خطاب الهامش، وإنعاش لذاكرة مطموسة بالإجماع.

يأتي التشابه بين السيرتين ماثلا في الحركة من تونس إلى القاهرة، بالرغم من اختلاف الهدف، فالقاضي النعمان بالأمر من الحاكم الفاطمي، ومختار جاء بحثا عن المعرفة، وتنضيد سيرة لأجداده الفاطميين، ويتمثل التشابه في النهاية الأليمة لكليهما. الرواية من خلال عقد هذا التشابه توجهنا نحو خطاب مغيّب في وفاة القاضي النعمان، خاصة إذا أكملنا حدود التطابق بين السيرتين، فكلاهما مات بعد وصوله إلى مصر بعام، وفي سيرة (مختار) ما يشير إلى تنازع في سبب موته، بين خطاب رسمي (صاعقة جوية)، وخطاب حقيقي خفي (القتل)، كشفت عنه السلطة الحاكمة لاستخدامه في صراعها وحربها. توجهنا الرواية- في ظل إسدال التشابه واكتمال حدوده- إلى خطاب خاص بوفاة القاضي النعمان تم تغييبه، خطاب مغاير للخطاب الرسمي الذي يشير إلى موته بسبب الوباء الذي كان بمصر عام 363 ه.

يتحرّك البطل في الرواية وفق سرديات توجّه حركته، مثل سردية ونبوءة القاضي النعمان لأبيه، ومثل حكاية (الأشقر) التي ترتبط بدلالات عديدة، منها- وهذا جزء من إشكالية الهوية الزائفة في نصاعتها- جزئية المذهبية، وما تجرّه على البلدان من ويلات عدم الانسجام أو الاندماج مع تاريخها الممتد، ومنها- أيضا- المعرفة وثمن الوصول إليها والبحث عن الهامش وخطابه، فكلاهما- الأشقر بطل الحكاية ومختار بطل الرواية- دفع ثمن محاولته للوصول إلى المعرفة، ورفع الستر ومناوشة السائد، فالأول عاد أعمى وفقد حبيبته، والآخر عاد مقتولا بسبب محاولته الوصول إلى حقيقة الأجداد، ومنها- أخيرا- هامشية الأقليات، وقدرة المهيمن على التنكيل بها، وإخفاء صوتها وخطابها.

فالأشقر- بوصفه سردية يمثل موازية- حاضر دائما على مسافات متباعدة في النص الروائي، خاصة في الأسئلة التأملية التي تطرح في لحظات الشك في قيمة الرحلة إلى مصر وجدواها في قوله (هل كان الأشقر يعلم سلفا أين تقوده قدماه؟)، وفي عقد مساحات التشابه بينه بين بطل الرواية الآني، ففي اقترابه من (بيرسا) القبطية ذات الأصول اليونانية - حيث تماثل المرأة حبيبة الأشقر في السردية القديمة التي عبر النهر من أجلها للوصول إلى الشمس- يعقد مشابهة بين حركته وحركة الأشقر في مجموعة من الأقوال، منها قوله (لا أنكر أنني أتقدم في اتجاه الشمس، قلت لأبي، إنني لن أتوقف عن البحث)، وقوله حين اقترب منها (شعرت بأنني أعبر ذلك النهر الذي عبره الأشقر).

لكن التشابه في النص الروائي لا يعقد اتصاله بالذاكرة البعيدة فقط، بل يرتبط بالذاكرة القريبة، فهناك إشارة خافتة تأتي في النص تجعل هذا المختار- والأسماء في الرواية لها دلالة مقصودة- وثيق الصلة بمفجر الثورة التونسية (البوعزيزي)، وذلك حين يشير الضابط إلى طبيب التشريح برغبة القيادة العامة في الحصول على تقرير التشريح قبل 17 ديسمبر، وهو تاريخ له دلالته باندلاع أو بداية الثورة، ومن ثمّ تتحد سرديات الذاكرة القريبة والبعيدة، في تعرية خطاب الكذب الرسمي على اختلاف تشكلاته في كل عصر، ومع كل شخصية من الشخصيات التي تحمل سردية خاصة بها، ولكنها تتآزر فيما بينها لتقديم خطاب الكشف والتعرية للوصول إلى الحقيقة.

العودة إلى السير السابقة أو السرديات القديمة المهمشة والخافتة بوصفها انقطاعات للذاكرة، لم تكن سوى سبيل للتعرية من جانب، ومن جانب آخر تأتي هذه العودة للوقوف عند العلل الثابتة، منها فعل الإقصاء التفافا حول أيديولوجية مذهبية، فيؤسس غيابا للتنوع داخل الوحدة. نجد في الرواية نصوصا كثيرة تكشف عن فعل الإقصاء، فالفارق المذهبي يظهر في حكاية الأب ومحاولة زواجه من الأم في البداية في السؤال التالي (كيف لسي حمادي أن يهب ابنته لجار من عائلة شيعية، وإن تظاهر بأنه سنّي مثلهم؟)، ويؤكد هذا المنحى النمط ذاته في حكاية الأشقر، لاختلافه المذهبي عن أهل حبيبته.

النص الروائي يكوّن وجهة نظره ضد هذا الإقصاء، ومع التعدد من خلال إشارته إلى اختلاف الأشكال العمرانية للمدينة، وكأنها طبقات متجاورة تزداد قيمة بالتعدد والاختلاف. فالهوية في منطق الرواية لا تحفل بالنصاعة المذهبية والإقصاء، وتركز على قيمة التعدد في صناعة ذاكرة تعقد مصالحة مع التاريخ بالاحتفاء بأثر كل من مرّوا على المكان في أزمنته المختلفة، تقول الرواية (كثيرا ما أتساءل كيف لمدينة أن تحفل بكل هذا الخليط، في حين رفض إخوة الدين فيها قبول من يختلف معهم في المذهب؟).

وقريب من ذلك إلماح النص من طرف خفي إلى الجماعة المهيمنة، في مقابل الفرد أو الشارد أو صاحب الرؤية التي تقلق الإجماع، لكن ذلك الإلماح لا يأتي بشكل مباشر، فهو أقرب إلى الظهور أثناء مقاربة موضوع بعيد تماما عن الفكرة، فحين يواجه السارد رفض الدكتور محمد مدير مركز الدراسات التاريخية سفرهم جميعا إلى الأسكندرية- مختار وكانوبي وبريسا- يتراجع السارد قائلا في مونولوجه إلى نفسه (لا أذكر أني آمنت بفكرة الجماعة، كرهت مجرد التسمية مما قرأت ورأيت من إفرازات الجماعة عبر التاريخ. أليس الأفراد من يغيّرون التاريخ).

الجماعة أو الإجماع يرتبطان بقتل الروح الفردية، فالكل في لحظة الحرب المستقبلية المملوءة بالتمزّق والإقصاء- ومنهم حسين الضابط شقيق السارد، والطبيب، وكل مسئول في مكانه- ينتظر دائما التوجيه من القيادة العامة، فالفاعلية الفردية أصبحت غير موجودة، تقول الروح الساردة عن الطبيب ووقوفه منتظرا الأوامر (أيواصل التشريح أم لا؟، أيتجاسر على الجثة المحنّطة أم يعيدها إلى صندوقها؟). فقد تحوّلت المدينة- وفق منطق الرواية ورؤيتها المستقبلية- إلى شكل جديد من أشكال العبودية، وهي العبودية التي لا تأتي قسرا كما في السابق، بل تأتي طواعية دون شكوى أو تبرم، يتحرّك البشر في إطارها وفق تنميط متعال جاهز.